戻る

戻る昨年の作付け位置を考えて連作にならないよう配置するのは結構難しい。今年のメインは「庭の畑でスイカとトマト」を成功させることで頑張ろうと思う。貸し農園は出来るだけ手間をかけないでも育つサツマイモやトウモロコシ、サトイモなどにして連作を避け、来年はトマトキュウリなどが栽培できるようにする。一方庭の畑は病気や害虫、受粉など毎日の作業に目が行き届くようトマト、スイカ、イチゴなど野菜と言うより果物に近いものを選んだ。

| 貸し農園 | 庭の畑 | ||||

| ジャガイモ(デジマ) | 南(道路側) |

イチゴ | |||

| ジャガイモ(男爵、シャドークイーン)→人参 | |||||

| ピーマン・ ニンニク | ナス | スナックエンドウ → トウモロコシ(6月) | |||

| トウモロコシ(6月) | トマト | ||||

| トウモロコシ(4月) | メロン | ||||

| サツマイモ(紫芋) | キュウリ | マクワ | スイカ(小玉) | スイカ(大玉) | |

| サツマイモ(紫芋) | スイカ | ||||

| サトイモ | |||||

作付け野菜の種類が毎年ほとんど決まっていると言うか、あまり変更が無いため面積を十分考えないと収穫時期が重なって消費が出来なくなってしまう。従って結構保存のきく野菜を多く、また手間のかからないように設定したつもり。今年は成功事例じゃなく て失敗作とその原因、対策などを重点に挑戦してみたい。

て失敗作とその原因、対策などを重点に挑戦してみたい。

庭の配置図は右の写真のようで、左端はスイカ、右にキュウリ、トマト、えんどう豆、右端がイチゴと続く。

←スイカの畝

ジャガイモ

3月2日ネコブセンチュウ対策としてネキリトーンを1畝150gを蒔いてその後種芋を植えた。

4月5日ようやく芽が土の上から出てきたようだがまだまだ土の中。

4月20日 発芽した芽も大きくなり、株間に追い肥をして少しだけ寄せ土をした。

5月10日 花が咲き始めたので成長は順調のようだ。

5月18日 花が全面に咲いて高さも大きくなってきた。

6月18日 収穫をすべて完了。今年は5種類のジャガイモを植えたので、それぞれに特徴のある美味しさを味わうことが出来るかも。収穫したときは土が表面についているので、形以外は区別が付かないけれど一つだけ中央に水洗いをした芋を載せているので分かりやすいと思う。

左端は名前が分からなくなってしまったけれど、結構大きく煮崩れしないので料理しやすい。

中央は左側にメークイン、男爵。右側に紫色のシャドークイーンでアントニシアンが最も多い

右側はデジマ(長崎県)と言う品種だが数は少ないけれどとても大きく、主に秋作に使われる。

収穫量は写真のそれぞれ2倍から3倍であった。

サトイモ

3月10日 昨年収穫した芋の中から種芋としては適当でないかもしれないが小ぶりなものを選び30cm間隔で、深さ20cmぐらいの穴に化成肥料を少しまきその上に土を被せてそこに植えた。

5月18日

芽が出てきたものが順調に育ってきた。

6月20日

ジャガイモの跡地に1畝サトイモ用に準備して苦土石灰、化成肥料を蒔いた。すでに発芽している種芋をこの畝に移植して成長を待つことにした。

7月3日

最初に種芋を植えたところは成長してきているが、そこから一部植え替えたところはかなり遅れているがやっと根付いたようでこれからの成長を期待する。

8月18日

大きく育っていて順調に行けば9月末には収穫できそう

10月30日

9月末に一度収穫して、その後食べる時々に一株づつ収穫したが、一株でどれぐらい収穫できるかというと写真のようにかなりの量になる。数にして約25個とても一度に食べきれるものでない。

スイカ

3月11日 ポットに継木用の台木にするカボチャの種まきをして温室内に置いた。温室内は昼間30℃を越えるまで上がるけれど夜間は低温になるので発芽できるか心配である。スイカの種は少し遅れて蒔いたほうがカボチャの生育が確実になるので3日ぐらい後で種まきをしようと思っている。とりあえずポットに土を入れて温室内に置き土の温度だけ上げておく。

3月15日

スイカを植える場所に化成肥料500gを蒔きマルチを張った。

3月16日

台木のカボチャに遅れること5日、ついにスイカの種(大玉、小玉)をポットに蒔いた。温室内に入れて発芽を待ち、台木のカボチャが発芽して接木できる日を待つ。しかしカボチャの発芽は気配が見えないので、保険の意味もあって別の種をポットに蒔いておいた。

3月18日

ようやくカボチャの発芽が見え始めた。これでなんとか接木が試せるようになりそう。カボチャの種を蒔くとき発芽を早めるため、はさみで一部をカットしてから蒔くが切り口は下向きにすること(切った部分から根が出るので)。

3月23日

3月23日

台木にするカボチャの芽が出揃った。

接木が出来る日まで1週間は必要か?。

肝心のスイカはまだ芽が出ない

3月27日

ようやくスイカの種が発芽し始めた

4月2日

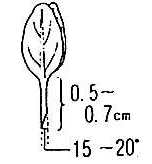

スイカの発芽も順調に進み、どうにか最初に接木が出来るまで成長した。接木をするには道具が必要で木の台、カッター、綿棒、竹で手作りした芽欠きと穴あけ冶具などを用意する。最初にカボチャの発芽した双葉の間にある本葉を竹の冶具で取除き、そこに竹串の先で穴を開ける。次にスイカの双葉を手で引き抜きカッターで双葉の下約1cmのところをカッターで斜めに切る。そのスイカ双葉を先ほど開けたカボチャの穴に差し込んで完成。その後暗くした暖かいところにおいて2〜3日活着するまで待つ。

→

→  →

→  →

→

カボチャの本葉をとる スイカの茎を斜めに切る カボチャの茎に穴を開ける スイカの双葉を差し込む

冶具(左から台、カッター、綿棒、竹串) 完成した大玉 完成した小玉

4月2日に接木したもので暗くして2日経った状態ではほとんどが枯れているみたい。

4月2日に接木したもので暗くして2日経った状態ではほとんどが枯れているみたい。

4月3日作業したものは1日暗くして、その後明るくしているが20%ぐらいはまだ元気

4月4日作業したものは接木後すぐに明るい状態で放置。

それぞれ条件を変えて成功するように試みているがなかなかうまくいかない。

特に小玉は最初のものは全滅に近い

4月2日作業分(枯れている) 4月3日作業分(まだ元気) 4月4日作業分(接木直後)

4月4日接木後明るいまま放置したが、やはり枯れてくるように葉が垂れ下がってきたように見えたのでプランターを裏返して被せ、暗くすると共に湿度を高くするように密閉近い状態にした。翌朝確認すると結構しなだれていた葉も持ち直しているようなので温度と湿度が大切なようだ。今後は更に2日ぐらいこのまま保ってみる。

4月8日 接木後4日経過した苗の双葉先から本葉が見え始めた。このまま数日放置して少しづつ光を当てて成長を促す予定。

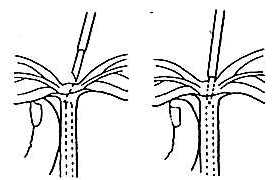

また横に寄せ接木する方法も試みたが、こちらの方はスイカの苗に根が残っているので暗くしたり湿度を保たなくても結構枯れないで育っている。接木したところはストローを短く切って縦に切れ目を入れ挟み込むことで固定した。

4月10日 4日に接木した苗をプランターの下から取り出し、スーパーのレジ袋を被せて少し光を当てながら湿度を保って本葉の成長を促す処置をした。

4月12日

接木後1週間が過ぎたので陽の当る場所に移動したらとたんに枯れてしまった。

4月15日

マクワウリも発芽して本葉が見え始めたのでカボチャに接木してスイカと同じ要領で温度と湿度を保ち、暗くして5日ほどそのままにする。4月4日に接木したスイカはなんとか枯れないで少しだけれど成長が見られる。このまま2週間ほどで外に出せれば成功なのだが?

4月18日

接木したスイカの双葉から本葉が少しだけ伸びてきた。湿度を保っていたビニールのカバーから外気に触れさせるため室内ではあるが出してみた。このまま本葉が大きくなっていけば接木は成功なのだが?今日までのところ接木後10日ぐらいはビニールで密閉し、湿度と温度を保たなければすぐに枯れてしまうことが分かった。また寄せ接ぎの方が活着しやすいが大きくなってくると活着面積が小さいので十分育つか不安である。やはりスイカは上から差し込む方法で接木しないと駄目なのかも?

色々試行錯誤して重要なポイントが見えてきた。台木に差し込み穴を開けるが方向は必ず真ん中から斜めにさして横に突き抜けるようにする。挿し込むときは冶具の先端を回さないようにしないと台木の穴周辺の組織が壊れてうまく接合しないようだ。そのため寄せ接ぎの方はカッターで切込みを入れたままのため成功率は高い(スイカの苗にも根が付いているのが育ちやすい理由)。接木した後の保温と保湿は大変重要で湿度が下がると枯れてしまうため、ほぼ密閉状態で最低10日は保っておく。

4月29日

接木苗、寄せ継苗、自根苗の3種類を1本づつ大玉、小玉の2品種について定植した。

大玉 接木苗 寄せ接木苗 自根苗

小玉 接木苗 寄せ接木苗 自根苗

5月10日

スイカも育ち始めて大玉の接木苗をサンプルとしてチェックしている。親蔓が延びて子蔓が出始めたので、このまま5日ほど様子を見てから親つるの先端をピンチして子蔓を伸ばし始める。

5月18日

子蔓を伸ばすため親蔓の先端をピンチした。

5月23日

大玉自根苗から初めての雌花と雄花が咲いたのでとりあえず受粉してみた。 5日後には枯れてしまった。受粉せず

6月2日

大玉接木苗から雌花が咲いたので受粉した

6月18日

6月18日

受粉作業は順調に進んで今日現在大玉が9個、小玉が7個成長している。

左側は6月2日に受粉した大玉でかなり大きく。なってきた。右側は6月9日に受粉した小玉でまだまだ小さい。受粉した結果から見て小玉大玉ともにやはり接木した苗からの成長が早く、自根苗は成長が遅い。

6月20日

朝までなんとも無かったが、昼間出かけて帰ってみたら写真のように枯れていた。理由は不明従って成長していた実も熟すことなく終わってしまった。

6月26日

貸し農園に植えたスイカがようやく成長して雌花を合計4個咲かせたので受粉した。これは時期遅れのスイカとなることを楽しみにしている。

7月1日 今日も雌花が3個咲いたので受粉をした。6月30日にも3個咲いていたが、当日は雨のため雄花の花粉も濡れていて雌花に付かず受粉できなかった。

7月3日

左の写真は6月26日に受粉した貸し農園のスイカが成長してきたところ。右の写真は庭の畑で大きくなってきた大玉と小玉。これは収穫時期として7月下旬ぐらいと予想している。

7月7日

7月7日

スイカの葉が枯れ始めて3日目には接木した部分が切れかかってきた。どうやら枯れ始めた原因はこの接木部分らしい。現在受粉後の積算温度は約800度、完熟には約200度(7日分不足)だが収穫して食べてみよう。大きいほうで3.5Kgで成長も今ひとつ。接木する台木の種類も関係しているのか?。連作のせいか不明だが昨年は10Kgを越える大きさであったから今年は不作のようだ。

学校で育てたスイカの大玉と比べると約60%ぐらいの大きさしかない

マクワは完熟して美味しそうになった。

7月25日

貸し農園のスイカがかなり成長して大玉6個、小玉3個が生育中

写真のほかにすでに5Kgぐらいに成長した大玉があって8月上旬に収穫できそう。このスイカは暑くなってから生育し始めたので甘さが十分期待できそう。

8月1日

貸し農園で6月26日に受粉した大玉が平均気温の積算約1000度(35日)になったので収穫した。大きいほうで7.6Kg、小さいほうで5Kg結構大きく成長した。今年になって我が家で採れた最大の大きさである。この他に現在生育中のものはもうすぐ収穫できそうな大玉は2個、小玉が1個。更にその先は大玉が3個、小玉が2個と期待が膨らむ。

8月3日

貸し農園3個目の収穫は大玉。ちょっと小さめの4Kg

8月5日

しばらく天気の悪い日が続いているので、急に病気が発生したようで、葉が枯れ始めた。ちょうど収穫時期に重なったので大玉1個に小玉を3個収穫した。大玉は5.6Kg、小玉は2.2Kg、1.8Kg、1.8Kgと一応標準的な大きさである。残っているのは大玉3個、小玉2個があるけれど、予想収穫時期は8月末近くのためそれまで枯れないで成長するか疑問である。

しばらく天気の悪い日が続いているので、急に病気が発生したようで、葉が枯れ始めた。ちょうど収穫時期に重なったので大玉1個に小玉を3個収穫した。大玉は5.6Kg、小玉は2.2Kg、1.8Kg、1.8Kgと一応標準的な大きさである。残っているのは大玉3個、小玉2個があるけれど、予想収穫時期は8月末近くのためそれまで枯れないで成長するか疑問である。

8月13日

やはり不安が的中。大玉は3個が割れ腐り始めていた。やむなく積算時間は不足しているが、大玉2個と小玉2個を収穫した。8月5日に収穫した大玉は熟しすぎていたためか、収穫後1週間で腐り始めてしまった。1日に収穫した大玉はまだ大丈夫であるから、どれぐらい熟しているのかは保存時間にも影響して来るから大切な判断だと思った。これで貸し農園のスイカはすべて収穫。残っているのは庭のスイカ。これは7月初に収穫して、その後葉が枯れ始めたけれど、どういうわけか復活して又実が付きはじめた。成長は今ひとつで大きくなる速度は本来の半分くらいしかなく小さいまま熟すのかもしれない。多分甘さも足りないだろうがこれもまた楽しみになりそう。

8月18日

8月18日

一度枯れかかったスイカの苗から花が咲き、実が付いて大きくなってきたものは順調に育ている。小玉スイカで2個現在受粉後20日ぐらいで残り15日このまま育ってくれると成功である。

8月29日

収穫したがさすがに時期遅れと言うか、気温が低いと言うかで未熟状態であるがなんとか食べれそうだ。これで今年のスイカも終わりになってすべて撤去した。

![]()

トマト

3月15日トマトの畝に500gの化成肥料を蒔いてマルチを張った。

3月16日雨対策用のビニールを張るため支柱で骨組みを完成させた。

トマトの支柱→

4月12日

4月12日

風も無く絶好のトンネルつくりの日。朝からビニールをすでに出来上がっている支柱に張った。天井から張り始め、周辺をぐるりと半周に分けて張っていった。最後に天井は補強のために支柱の交点から紐をたすきがけにして上から抑えて完了。ビニールの端は尺取虫と言う止め具を使って固定していくがビニール自体に破れたりする負担がかからないようにあてビニールをしてからセットする。手前はメロン用のトンネル

4月18日 今年は最高気温が25度を超える暑さになったり、17度の日があって植える時期に迷ったが、ついに苗を定植した。米寿4本、桃太郎4本いずれも自根苗で残り5本は接木苗にする予定。根元にはオルトラン粒剤をまいてアブラムシ対策をした。これから脇芽取に忙しくなる。

4月18日 今年は最高気温が25度を超える暑さになったり、17度の日があって植える時期に迷ったが、ついに苗を定植した。米寿4本、桃太郎4本いずれも自根苗で残り5本は接木苗にする予定。根元にはオルトラン粒剤をまいてアブラムシ対策をした。これから脇芽取に忙しくなる。

4月28日

接木苗の桃太郎を4本定植。

5月10日

脇芽を取って最初の花が咲き始めたのでトマトトーンを掛けている。

5月18日

トマトトーンを掛けて順調に大きくなってきた。

6月18日

5月中旬に病気予防の消毒を実施、6月に入って更にも一回行ったが病気が発生しかかっている。下の葉が枯れ始めてきたので取除き、風通しよくするために雨以外の日はビニールカバーの下半分を上に上げている。

6月20日

6月20日

初収穫をしたが昨年より10日少し早く赤くなってきたようだ。植えたのが早かったためかもしれない。結構大きくなっている。

6月27日

連日2〜3個が赤くなってきて毎食事に完熟トマトを味わっている。1本当り15個は収穫できるとして今年は約200個を食べることが出来る。

7月20日

今年は梅雨明けが遅くいまだにすっきりしない天気が続いているが周辺のビニールは取り外して太陽を一杯に浴びさせている。トマトも5段目までは順調に収穫できタイルがそれ以上の上になると天井のビニールが当り思うように上に伸びないので、外したため雨が降っても結構順調に伸び始めて又実が付いてきた。

9月1日

昨夜の台風で実は落ちるし枝がぐちゃぐちゃ。しかしなんとか持ちこたえたのでしばらく様子を見て収穫できそうなものに期待する。

メロン

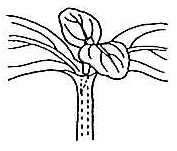

メロンの育て方とつるの伸ばし方。

1.種まきをして30℃近くで保温し発芽を待つ

2.発芽後双葉でポットに移植

3.保温して本葉が4枚ぐらいまで成長を待つ

4.本蔓の先端をカットして子蔓の成長を待つ

5.子蔓が4本出始めたらビニールトンネルの温室内に定植する

6.定植後葉が9枚近くなるまで伸ばしていくが、その間脇芽は取る

7.10枚ぐらいのところで子蔓から出る孫蔓を2本ぐらい伸ばす

8.孫蔓の先に雌花が咲き、雄花と受粉して実が付けばその先4枚ほど残して先をカット

9.子蔓の先は更に伸ばすが実が付いた先は脇芽をすべて取る

10.実が成熟するに従って重くなるのでネットなどで吊り下げる

3月28日 冬の間ホウレンソウやターサイの植えていたところを耕し、苦土石灰と堆肥、化成肥料を蒔いて、その上にマルチを張り全体にビニールトンネルを被せて苗を定植した。しかし今年の春は遅く桜が咲き始めているのに最高気温が12度と寒の戻りがあって1夜にして苗が萎れてしまった。あわてて翌日苗に四角垂形状の紙を被せて保温をしたが無事育ってくれるか疑問である。そこで保険の意味もあってマクワウリの種を30日に蒔いてビニールハウス内で発芽を待つことにした。

4月9日

初旬まで寒さが続いたので思ったほど成長せず中には枯れてしまった苗も出てきた。これからは気温が高くなって成長を期待したい。またマクワウリも発芽し始めたので、これからカボチャに接木するかどうか検討したい。

→

→ →

→ →

→ →

→

種まき 双葉の発芽 ポットに移植 マルチを張って定植 少し大きくなって花も咲いた

4月12日

活着したのか、気温が上がったのか理由が分からないが少し大きくなってきて花も咲き始めた。しかし今の時期の花は成長を遅らせるのですべて取除く。子蔓が2本成長してくるのを待つ。

4月30日 →

少し大きくなってそろそろ孫蔓を伸ばす時期に来ている。

5月10日

5月10日

成長が急に進んできた縦の支柱に絡み始めたので誘引しているが、子蔓の葉が9枚ぐらいのところから出てきた孫蔓に雌花が見え始めた。そろそろ受粉の時期であるが虫による自然受粉は期待できないので時期を逃さないように気をつけて受粉作業行う。

5月18日

5月11日頃からかなりの雌花に受粉したが一向に成功していなかったがようやく成果が出て2個大きくなり始めた。

5月23日

最初の果実が大きくなってきた。しかし相変わらず写真のように雌花はたくさん咲く(3個連なっている)のだけれど、受粉の成果は得られないので今日からトマトトーン噴霧してその後で雄花を受粉させてみようと思う。ネットによれば受粉効果はかなり高くなるそうだ。

5月30日 トマトトーンの効果があったのか受粉が多く成功してきた。約15個が太り始めてこれからは期待できそう。ここらあたりで脇芽も整枝して栄養を実に集中する作業をする。現在のところ受粉成功は約30個になり楽しみである。

5月31日

最初に受粉した実は順調に成長して現在はトレー一杯の大きさまでになった。

6月18日

6月18日

なんとか枯れなくて成長を維持している。左の写真は受粉を促進するためにトマトトーンをかけたためか形が変形していて丸くならない。右側は最初から吊り下げる方法を採用したのでなんとか球形を保っている。今後甘味を増しながら熟してくることを期待している。

6月28日

葉が少しづつ枯れ始めている。熟すまで持ちこたえられるか?。収穫予定は7月10日ぐらいを計画しているが、目安は実の付いている蔓の周辺が輪になって変色してくる頃らしい。

7月3日

7月3日

葉がかなり枯れ初めてメロンの成長も止まったようであるが、数日後には収穫してみようと思う。収穫したメロンの重さは2Kg、1.6Kgであった。

収穫したメロンすべて

7月8日に4個収穫をして、3日後には残りすべてを取った。合計36個も実が付いていたことになる。しかし温室でなかったので気温の管理が出来ない上に、実が付くまでの苗の成長が低温のため育ちが遅れ、実が付き始めた頃には梅雨入りと悪条件が重なって小さい実がほとんどである。大は2Kg、小は1Kgしか成長できなかった。6月下旬頃から葉が枯れ始め、7月3日ごろにはほとんどの葉が枯れてしまった。止む無く11日にすべてを収穫した。途中病気の消毒をするべきであったかもしれない。

7月8日収穫 7月11日収穫

イチゴとエンドウ豆の育ち具合

昨年の冬から育てたイチゴとエンドウ豆もそろそろ急に育ちが良くなってきたので少し様子を紹介する。イチゴは鳥避けのネットを周囲に張り保温と実の汚れを防ぐために籾殻を根元に蒔いた。エンドウとイチゴは花も咲き始めているが、まだ寒いせいかミツバチが少なく受粉が順調ではない。

5月10日

豆の収穫が最盛期で昨日は約2Kgの収穫となり食べきれない状態が続く。いちごもすこしづつ収穫が始まっているが、ミツバチが少ないので大きく丸いイチゴは少ないように思う。

5月13日

収穫の最盛期でイチゴは2日おきにお皿一杯の量が取れる。エンドウは3日おきに約2Kgほど取れるが、5月も20日を過ぎると終了するので今のうちにたらふく食べておかないと保存が出来ないのが難点。

収穫したいちご 熟したイチゴ 鈴なりの豆

トウモロコシ

4月9日 1週間近く雨は降らないが、その分気温があがって種まき時期になった。すでに透明マルチで保温された畝に30cm間隔で穴を開け、それぞれに2個づつ種を蒔いた

4月18日

間引かれた苗も順調に育っている。

5月25日

庭にスナップエンドウを撤去した後、トウモロコシの種まきをした。

5月30日

貸し農園のタマネギを撤去した後にトウモロコシの種まきをした。

6月2日

5月25日に蒔いた種は1週間過ぎても発芽しなかった。どうやら昨年の種で古いためかもしれないので今年の種を蒔きなおした。

6月9日 雄花が出始めたのでデナポン(害虫退治農薬)を雄花の上からスプーン1杯分降りかけた

6月18日 雌花も出始めて順調に成長している

7月3日

7月3日

遅まきしたのももうすぐ雄花が咲きそうになってきてそろそろ消毒時期かな。最初に植えたのは7月の20日ぐらいが収穫時期で雌花の先が枯れ始め、実もしっかりと膨らんできた。

7月10日

今まで2日に5本づつ収穫していたが今日すべて取った。昨年は1本の苗に大小2個収穫できたが今年は出来が悪く上の大しか取れなかった。しかも結構虫が食い荒らしていて思ったほどの成果は得られなかった。来年はしっかりと消毒をして追い肥もしないと駄目だと思った。

ナス

4月20日 苗を7本定植した

5月18日

花も咲き始めてこれからは3本仕立てにするための枝を伸ばす予定。

6月18日

そろそろ収穫が始まって毎日3個ぐらいは取れるまで成長してきた

8月3日

キュウリは少なくなってきたがピーマンが最盛期

9月1日

昨夜の台風のため木は倒れ今年のナスは終わりになりそう。ちょうど実も付かなくなってきたので時期的には良かった。

9月17日

ナスもそろそろ終わりに近づいているが、まだ実をつけており秋茄子として収穫できそう。

ピーマン

4月20日 苗を6本定植した

5月18日

脇芽も取って本枝を伸ばす段階に入った。

6月18日

なんとか大きさが高さ50cmぐらいになって、少しだけれど実も付き始めた。これからはたくさん収穫できそう

7月7日

収穫最盛期となり3日間隔でこれぐらいの量が取れる

9月1日

台風で木はなぎ倒され実もたくさん落ちている。これで今年も終わりになりそう。とりあえず収穫できそうなものを取って、木を起こしてきたがどれだけ復活するかな

キュウリ

4月28日 接木苗2本、自根苗2本を定植

5月18日

本葉が10枚ぐらいまで成長してつるが網にかかり始めてそろそろ雌花が咲く頃。

5月27日 最初の1本を収穫した。成長も順調で今後多くの収穫が期待できそう。

6月18日

高さは1m50cmぐらいになり、実がたくさん付きはじめた。今年はうどん粉病にもかからず順調で2日に5本づつ収穫している。

9月1日

枯れてしまったので撤去する。

マクワ

4月29日 自根苗を定植した。

5月18日

本葉が6枚ぐらいでそろそろ子蔓を伸ばし始めて孫蔓まで管理しないと実がならない。昨年はうどんこ病にやられたので今年は注意しないといけない。

5月30日

本蔓の先端をピンチし、子蔓の成長を促進している。

6月18日

6月18日

ようやく雌花が咲き、受粉した結果実が成長始めた。

6月28日

受粉の成果が出始めて現在5個が成長している。成功率を高めるにはトマトトーンを受粉後に噴霧することだ。

7月3日

かなり熟してきたようで実も黄色く色づき始めた。

7月7日

熟したので2個収穫した

8月15日 撤去した。

サツマイモ

5月18日 定植後3週間しっかりと根付いた様子。

5月15日 貸し農園に鳴門金時の苗5本をニンニクの後に植えた。

6月18日 しっかりと根付いた様子で葉も茂り始めた。後は10月までそのままにしておくが、途中の蔓返しを忘れないようにしないと芋が大きくならないで、小さな芋が途中にたくさん出来てしまう。

7月3日

一面葉ばかりと、かなり茂ってきてすでに畝の間は見えなくなってしまった。隣の畑を侵食しないか少し心配。

8月18日

葉が畑を占領した様に育っている。収穫はあと1ヶ月9月25日ぐらい。

9月19日

試し掘りをしてみると1株当り結構な量の芋が付いていた。明日にはすべて掘り起こして見るつもり。

9月21日

紫芋をすべて収穫。右の写真はその半分。しかし今年はつるボケしたのか大きさは小さい。それとも紫芋はこれぐらいなのか

10月11日

残っていた鳴門金時を収穫した。紫芋に比べて大きく育っていて、3倍ぐらいの大きさに感じる。早速試食したが、やはり鳴門金時のほうが甘く、栗のように美味しかった。来年はすべて鳴門にする。

11月30日

干し芋を作って日干ししているところ

サツマイモを圧力釜で15分蒸し、皮をむいて厚さ1cmに切り籠で日干しする。

人参

6月20日 ジャガイモの後に畝を作って人参の種を蒔いた。例年のように人参は発芽するまでが大切。明日からしばらく雨の日が続くのでうまく行くかもしれない。

6月26日 発芽を確認することが出来た。今年は間引きを適切にするとうまく行きそう。

7月3日

発芽した芽も順調に育っている。あと1週間ぐらいで間引きをする。

これ以後は2009年冬野菜ページへ