2008年

昨年とは違って今年は冬野菜が残っているため、夏野菜のトマト、キュウリ、ナスなどが同時スタートできない。冬野菜をどのように終了し、後片付けと土つくり、それに苗の準備などの時期がポイントであるため、次の表のようなスケジュールを計画している。また昨年失敗したマクワと枝豆は今年は植えないことにし、変わりにインゲンマメを栽培する。

その他の作物は昨年と同じものを選んで育てる予定。基本的な条件(肥料やマルチ、支柱、消毒など)は昨年とほぼ同じなので次のアドレスを参照すると載っている。したがってこのページは実際の出来具合をメインに載せている。

http://www.geocities.jp/ntfujioka/2007-saiennatu.html

| ▲:収穫時期 ○:畝作り・肥料 |  |

☆:種まき ◎:苗植え付け | ||

| ニンジン(▲:4月上旬)○:4月 | ソラマメ(▲:4月上旬)○:5月 | サツマイモ(◎5月1~2週) | 小松菜(☆6月上旬) | |

| ホウレンソウ(▲:3月下旬○:4月) | スナップエンドウ(▲:6月上旬) | |||

| 大根(▲:2月上旬) ○:4月 | トウモロコシ(☆:4月4週) | ジャガイモ(種芋:3月1週) | ||

| 白菜(▲:3月上旬) ○:4月 | ||||

| 水菜、小松菜(▲:3月上旬) | ホウレンソウ(▲:3月上旬) | トマト(◎:5月1週) ミニトマト | キュウリ(◎:5月1週) | |

| ブロッコリー(▲:3月上旬) ○:3月下旬 | インゲンマメ(☆:直播4月2週) | ナス(◎:5月1週) | ||

| タマネギ(▲:6月上旬)、ニンニク(▲:5月下旬) | サトイモ(◎4月中旬) | ピーマン(◎:5月1週) | ||

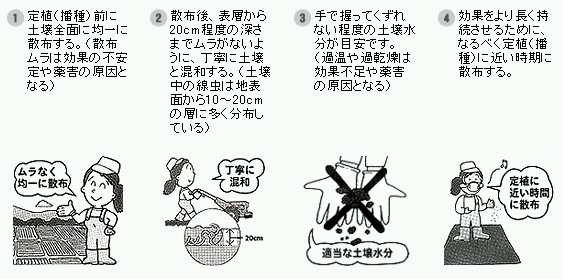

ネコブセンチュウ対策

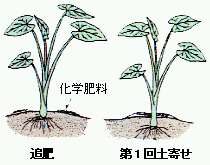

ネマトリンエースを左図の要領で散布する

散布量は20Kg/10アールが標準

1アール当たり2Kg

1アールは10m×10m=100㎡

従って畝1m幅の場合、長さ7mで

1m×7m=7㎡

7㎡÷100㎡×2Kg=140g

ほとんどすべての野菜に感染して根の勢いがなくなり、しばらくすると枯れたり、根を食べる野菜(サツマイモ、人参、大根等)は根の部分にこぶが出来成長しない

![]()

目隠し用に植えたひまわりが大きくなって咲き始めた。このひまわりは他の作物に比べ背が2mと高いので畑の入口ではちょっと異様な感じ

ジャガイモ

2月11日 冬野菜で未収穫だあった大根と白菜を収穫して、場所を確保した。その後スコップを使って天地換えのため耕し、鶏糞30Kgと苦土石灰を5Kgまいた。約2週間はそのまま放置して、3月上旬に畝を作成して化成肥料を蒔いた上で種芋を植える予定。

| 2月24日 種芋で大き目のものを2分割し、草木灰を切り口に付けて室内で日当たりの良いところに置く |

3月7日 芽がそろそろ出揃ったので畑に植えることにした。間隔は約30cm、1列13個の3列で合計39個。品種は男爵とメークイーン |

4月6日 約1ヶ月で地上に芽が出始めた |

4月12日 1週間しか経っていないが、葉が立派に成長した |

|

芽が出てきた種芋 畑に植えた |

|

|

4月28日 かなり大きくなってきたので株間に化成肥料を少しまき、土寄せをして細い芽は間引いた。茎の先端にはすでにつぼみが見え始めている。収穫まで後一回土寄せをする。

成長著しく2回目の土寄せができる大きさになってきた。つぼみも見えてきたので花が咲くのが近い。

5月18日 花が咲き始めた

6月1日 葉が大きく成長

6月1日 葉が大きく成長

6月13日 葉が枯れ始めてそろそろ収穫時期が近づいてきた。試しに掘ってみるとしっかりと大きくなっていて早く収穫しないといけない。

6月24日 最終の収穫を実施。すでに半数を収穫していたので残りをすべて収穫した。

左が男爵、右がメークイーン

インゲンマメ

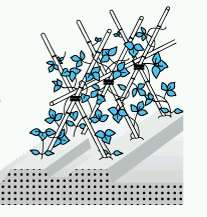

時期的には4月上旬に種を蒔くのがいい。芽が出た頃に鳥に食べられないように注意するため、図のような支柱を立てて下のほうにビニール紐を張っておくようにしたい。

4月2日マルチに穴をあけ、それぞれの穴に3粒づつ種を蒔いた。

4月15日 ようやく芽が出始めて鳥に食べられないように周囲にネットを張った

4月15日 ようやく芽が出始めて鳥に食べられないように周囲にネットを張った

4月28日 芽が成長して本葉が出揃ってきた。しかし一部に発芽しなかったところや、発芽しても成長過程で枯れてしまったのがある。1箇所に2個づつ蒔いたが発芽率は良くないほうである。

5月1日 発芽しなかった場所5箇所に追加で種を2個づつ蒔いた。

5月18日 後から蒔いたインゲンも無事発芽し、成長を始めた

6月1日 つるも伸び始めた

6月13日 蔓がかなり成長して高さ1.5mを超えてきた。花も咲き始めてソラマメやスナップエンドウの収穫終了と入れ替わりもうすぐ収穫できそうだ。

6月29日 鞘も大きくなって収穫がボツボツ近い

7月6日 蔓が大きく育ってきて用意したネットを越え、その上に行けず垂れ下がっている状態だが、実はつき始めて収穫できる。

7月20日

今まで収穫は順調で大量に出来ている。この日はそろそろ終わりに近づいた頃のため少し少なかった。

8月20日

収穫も終わりに近づいたので撤収した。

トマト・ミニトマト

トマト・キュウリ・ナス・ピーマン用の土地は2月中旬から3月中旬にかけて、冬野菜の収穫がすんだところから順次天地替えをして苦土石灰と鶏糞で畝つくりをする準備に入る。3月下旬までそのまま放置して、その後マルチ張りと支柱を立て苗の定植する準備をする。

手前はインゲン用、右側のアーチの付いたのがトマト用。これからネマトリンエースを散布(1m×7m=7㎡ 7㎡÷100㎡×2Kg=140g)後にマルチを張り、上と側面にビニールを張る。

配置図 桃太郎のみ接木苗 台木Bバリア

下は接木苗

4月15日定植する。左右の端には雨に強いミニトマトを配置して、間に接木した桃太郎と接木していない米寿と言う品種を植えた。今年は雨対策をしっかりして病気にかかりにくいようにする。周囲にビニールシートを張ったが、台風シーズンには風が心配。

4月15日定植する。左右の端には雨に強いミニトマトを配置して、間に接木した桃太郎と接木していない米寿と言う品種を植えた。今年は雨対策をしっかりして病気にかかりにくいようにする。周囲にビニールシートを張ったが、台風シーズンには風が心配。

4月28日 少し大きくなっている

5月4日 第一花までの脇芽をすべて取り、花が咲き始めた時にトマトトーンをかけて実を必ずつけるようにする。

5月18日 本葉はかなり大きくなり第2花の房が見え始め、第1花も小さいながらも実を付け始めた

6月1日 2週間で急激に成長。この間3回のトマトトーンをかけて確実に着果するようにした。台風のために破れたビニールの張替えや、低温が続いた1週間も何とか乗り越え、多くの実を付け始めた。これから暑い日が続くことを祈って、病気との闘いだ。

6月10日 1個の実が落下していて病気の疑いがあるので2回目の消毒を行った。また石灰分の不足も疑って、苦土石灰もマルチを切って2握りほど追加で入れる。

6月13日 まだ赤くはなっていないが成長が伺える。

6月13日 まだ赤くはなっていないが成長が伺える。

6月29日 次第に赤くなってきたし、ミニトマトは鈴なり

7月6日

梅雨も終わりに近づき雨が少なくなってきた。トマトは雨対策でビニールカバーをしていたが、日差しをいっぱい浴びるようにと思って取り除くことにした。背丈が随分と大きくなってきて、ビニールカバーの天井まで伸び、すでに当たっていて、風通しも悪いため開放した。収穫は順調で3日に5個ぐらいの割で大玉を取ることが出来る。ミニトマトは数知れないくらいの豊作となった。しかし所々に疫病と思われる実があって、見つけ次第取り除く作業も大変。

7月10日

なんとか収穫が出来ている。今日は米寿大玉2個、桃太郎中玉2個、小玉3個、ミニトマト9個と比較的多く取れた。大玉は422g、中玉は220g、小玉は60g、ミニは20gと大小取り混ぜていて、それぞれの味を楽しめる。

7月11日

一番下の実から赤くなってくる

7月19日

朝早くおきて日が出ないうちに収穫に出かけた。連日トマトは大豊作でびっくり、中には一見するとくちばしを持った鳥のように変な形をしたのがあって、どうやら実と実、茎の間に挟まって大きくなったせいで変形したものらしい。それにしても毎日これぐらいの量が収穫できる今年は天候に恵まれているのかな?

梅雨も終わり7月17日にビニールカバーを外した。ビニールの屋根高さは1.7mと結構高くしたつもりだったが、すでに天井まで成長していたのでカバーを取ると、また上に伸び始めその上に着果するかもしれないと期待している。

くちばしのあるトマト 一日の収穫 ビニールカバーを外した全景

8月26日

ビニールカバーを外してからは自由に上へと伸び始め、もう手に負えないくらいになっていたが、思い切って上を切り詰めたところ結構新しく実が付き始めた。しかし中央部分が抜けて屋根の部分に実が付いているうえに、途中のところにはたくさんの葉が密集して中の状態が良く把握できない。来年はもっとしっかり途中の芽欠きをしなければならないと思った。それにしてもまだしばらく収穫が出来そうで楽しみだ。後は台風が来ないことを祈るばかり。

キュウリ

4月15日接木苗夏すずみを4本、接木していない苗を2本定植する

接木苗 夏すずみ 台木ときわパワーZ

昨年は病気のために成長がもうひとつであった。今年はうどん粉病に気をつけて頑張ろう。

4月28日あまり成長していない

5月4日 暑いぐらいの日が続くようになって本葉5枚目までに出る脇芽を取り、本葉の成長を促進する。

5月18日 本葉も成長して第1雌花が咲いたけれど、雄花が咲いていないので実にはならないかも知れない。

6月1日 最初の収穫で4本を取ることが出来た。成長は順調で子蔓も大きくなってきた。これからは2日に3本ぐらいの収穫が出来そう。

6月1日 最初の収穫で4本を取ることが出来た。成長は順調で子蔓も大きくなってきた。これからは2日に3本ぐらいの収穫が出来そう。

6月7日 しばらく忙しくしていたら大きくなりすぎて例のお化けキュウリが何本も収穫できた。

6月13日 収穫が3日ほど遅れると大きくなりすぎるのは分かっているが、定期的に収穫を忘れるとこうなる。

7月6日

収穫が最盛期に入り2日に5本は確実に取れる。3日あけると中には大きなお化けキュウリが必ずあり、しばらくたくさんのキュウリで食べきれない。次第に茂ってきて今ではまったく野放し状態。中に変な葉があり、実も細長いのではなく、丸いのがあるのでびっくりしたがどうやら接木した根元がカボチャのようでそこから出た蔓に実がついているようだ。うまく受粉して実が大きくなるとキュウリからカボチャがなった感じがして面白いのだが。

7月19日

カボチャを受粉したらうまく成功したみたいで大きくなってきた。キュウリの台木からカボチャがなりそう。すでにキュウリの葉はカボチャの葉に占領されてしまった。

カボチャを受粉したらうまく成功したみたいで大きくなってきた。キュウリの台木からカボチャがなりそう。すでにキュウリの葉はカボチャの葉に占領されてしまった。

7月20日

今日の収穫量は11本。これぐらいの量が2日おきに取れる。

8月5日

7月6日に受粉したカボチャが大きくなってきた。隣のキュウリと同じ蔓からなっているとはとても思えない大きさ。形はちょっとカボチャらしくないところがまた不思議。ひょっとしてカボチャではなく夕顔や冬瓜の一種かもしれない。

8月25日

この日を最後に撤収。今年は随分収穫が出来た

ナス

5月4日大網高校からもらったナスの苗を定植した。事前にネマトリネースと化成肥料をまいて、マルチを張った後に植えた。支柱は1本だけ側に立て、3本仕立てにした後は上部から紐で枝を吊り下げる方法を用いる。

5月4日大網高校からもらったナスの苗を定植した。事前にネマトリネースと化成肥料をまいて、マルチを張った後に植えた。支柱は1本だけ側に立て、3本仕立てにした後は上部から紐で枝を吊り下げる方法を用いる。

5月18日 最近の寒さがこたえたのかあまり成長しない。しばらく様子を見る。

6月1日 ようやく第1花が見え始め、成長も活発になってきた。

6月10日 初めての着果を確認できたのでもうすぐ全体が大きくなって、たくさん収穫できそうだ。

6月13日 成長は順調で初めての実も確認できた。

6月29日 最近は成長が早く3日に一度は収穫できそう

7月6日

全体に木が大きくなり、本来だと3本仕立てにして管理しなければいけないが、今年は伸び放題にしたため今となっては手が付けられなくなってしまった。でも確実に実は収穫できているので、今年はこのまま行くことにした。

7月19日

花の落下が多くなってきたので、追い肥をして、潅水を十分にしたところ生気を取り戻し、着実に実が着き始めた。

花の落下が多くなってきたので、追い肥をして、潅水を十分にしたところ生気を取り戻し、着実に実が着き始めた。

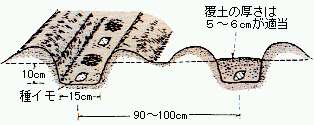

サツマイモ

4月まで栽培していた人参を収穫したが、ネコブセンチュウの被害を受けて成長が芳しくなかった。そこで農薬ネマトリンエースを使って害虫退治をしないとサツマイモもやられてしまうため散布することにした。まず人参の収穫後畝を耕し、苦土石灰、鶏糞、溶燐を加えて1週間ほど置く。5月初旬の定植する直前に、2Kg/1アール(10m×10m)の量を散布して、土の深さ10~20cmよくかき混ぜてその上にマルチを張り苗を定植する。(サツマイモを植える大きさは2m×4m=8㎡だから(8㎡÷100㎡)×2Kg=160g)

4月28日 上記の処理をした後に25cm間隔で定植。苗は1週間前に買ってバケツに水を入れ、切り口をつけておいたので少し発根している苗を定植した後水をかける。

4月28日 上記の処理をした後に25cm間隔で定植。苗は1週間前に買ってバケツに水を入れ、切り口をつけておいたので少し発根している苗を定植した後水をかける。

5月6日 根付いたようで葉も昨年とは違って勢いが良い。苗を購入後1週間水につけておいたので発根して定植時に根着きが良くなったようだ。

5月18日 先月末に植えた苗もしっかり根付いたようで、葉が生き生きしている。もう収穫までほうっておいて大丈夫だ。

6月1日 成長は順調

6月29日 雨が多いためか葉が茂ってきた。このまま葉ばかり大きくなると、本来の芋が小さくしかならないので、注意してみていないといけない。

6月29日 雨が多いためか葉が茂ってきた。このまま葉ばかり大きくなると、本来の芋が小さくしかならないので、注意してみていないといけない。

7月6日 すでに畝が見えなくなるまで葉が茂ってきて、後は伸び放題。

9月24日

9月24日

収穫の日が来て一度に全部を掘り返した。今年は蔓の途中から根を下ろしてそこに芋が出来るのは少なくなっていた。理由は2週間に一度、繰り返し蔓返しを行ったためだろう。結果的には大きな芋がたくさん収穫出来るようになった。またネコブセンチュの被害も少なく綺麗な芋がたくさん取れたように思う。

ピーマン

冬野菜のニンニクが5月に収穫のため、種まきはポットにして苗を育てる。昨年は苗を購入したが今年は種から育てるのに挑戦する。種まきは少し暖かくなった2月下旬がよいと思う。定植できるまでポットの育成をすることで時間を稼げるようになる。

3月13日 種まき後約2週間経過するが芽の出る様子はない。同じ頃蒔いた山武農高はしっかりと芽が出ているが、我が家はビニールでカバーしているとはいえ外気にさらしているため、この間の気温が低く(最高気温で10~15度)発芽しないのだと思われる。うまく発芽するか心配である。

| 2月25日 ポットに種を2個づつ蒔き、ビニールカバーして日当たりに良いところに置いた。 |

3月21日 約1ヶ月してようやく芽は出てきたが、寒さのせいで育ち方は遅い |

4月12日 相変わらずポットで成長するのを待っている。本葉が少し見える |

6月13日 ようやく成長し始める |

7月11日 最初に実がついた 種を蒔いて約5ヵ月後 |

|

|

|

|

|

5月4日昨年と一緒で大網高校の苗を使い、ネマトリネースを化成肥料と一緒に蒔いて、マルチを張った後に定植する。

5月18日 下のほうを芽欠きして本葉の成長を促進することにした。

6月1日 かなり大きくなってきて、このままで何とかなるように思う。

6月10日 花も咲き始め実も付く頃になってきた。

6月13日 この3日ぐらいは見違えるほど成長している。

6月29日 実も収穫できそうな状態まで成長

7月19日 収穫の最盛期に入り、食べきれない

種から育てたピーマンもようやく実がつき始めて収穫をする。

種から育てたピーマンもようやく実がつき始めて収穫をする。

8月26日 3日おきに十分収穫が出来当面食べきれないが、9月中旬ぐらいまでそのままがんばる。

トウモロコシ

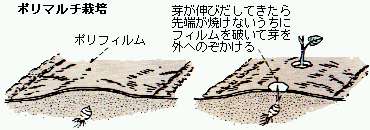

今年はマルチを敷いて、種は4月中旬に直播の方法で行う。

4月12日

4月12日

化成肥料を撒いてよく耕した後、マルチを張り地温を上げておく。その後30cm間隔で4列に2粒づつ種をまき発芽を待つ。

右側は黒マルチ、左側は透明で丸穴が最初から開いているマルチ。どちらのほうが成長するか今年の課題。

4月28日 発芽した芽は少し成長を始めた。穴ひとつに2個づつ蒔いているが発芽率が少し悪くて1週間後に追加で蒔いたところが5/40の率である。

5月6日 間引きして成長の良い苗を1本だけ残した。

5月18日 間引き後の成長も順調で大きくなってきた。成長度合いを見ると、透明マルチと黒色マルチで少し差が出てきたようで、透明マルチのほうが成長している。

6月1日 この2週間の間には台風の風で倒れたり、低温の日が続いて心配したが順調に成長している。

6月10日 成長が著しく大きなものは雄花が見え始めている。

6月21日 粒剤で消毒をした

6月29日

雄花と雌花が最盛期になってきて成長著しい。

7月6日 収穫まで後10日ぐらいかな?

7月19日

7月19日

この一週間は少しづつ収穫しているトウモロコシも、もはや早く収穫し終わらないと硬くなってしまう時期に来ているようだ。今朝収穫したもの一本を剥いてみると綺麗に実がついている。全数を数えなかったが、1本に2個取れるとして80個ぐらい収穫できたかな。どうしても時期的に集中するので食べきるのも大変。そのため種まきを少しづつ遅くして、収穫時期をずらすようにしたのだが多少の遅れはあっても時期が集中してしまう。

サトイモ

4月中旬が最適だけれどタマネギがまだ収穫できないので、購入した種芋を日陰で芽が出るまでそのままで保存した後に定植する。

圃場全体でネコブセンチュウ被害が発生しているので、サトイモもネマトリンエースを100g(1m×6m)散布してから定植する。

![]()

![]()

3月末にタマネギの育っていない部分を取り除き、鶏糞、苦土石灰を施してマルチをしておく。

4月12日マルチを外し、ネマトリネース(40g)と化成肥料を蒔いた後によく耕して種芋を植え付け、マルチを再度被せた。マルチの上に土がつき汚れたので見づらい。

4月12日マルチを外し、ネマトリネース(40g)と化成肥料を蒔いた後によく耕して種芋を植え付け、マルチを再度被せた。マルチの上に土がつき汚れたので見づらい。

5月18日 マルチを取ってみたがまだ芽は出てこない。今年は駄目かも

6月1日 芽が数本顔を出した

6月10日 芽が数箇所になり、このまま成長すると今年初めてのサトイモが出来そう。

6月13日 芽が出てから2週間 本葉も3枚ぐらいになってこれからの成長が楽しみ

6月29日

雨が多いのでサトイモにとっては順調な成長

7月6日

本葉が順調に育ってきて、結構手のかからない作物。後は時期を待って収穫するのみ

11月18日

ようやく収穫時期になったので1株を試しに掘ってみた。結構たくさんの芋が出来ていて小さいのが親芋につながっている。それを一つづつはがしていくとそれぞれに根が出て右の写真のようになった。その細い根を取り去って整理すると左のような約20個に分かれた。これで売られている状態だ。4月に植えてから11月末で収穫と言うことで約8ヶ月の期間がかかった。

12月3日

すべてを収穫するとバケツ2杯分ぐらいになった。すぐに食べきれるわけが無いので、土中に埋めて保存することにした。人参も同様な方法で保存する。

家庭菜園開園

家の庭に新しい畑が出来上がって、時期的には相当遅れているがトウモロコシや小松菜、水菜、大根などを6月16日に種まきした。メインはスイカの苗を植えてみた。やはり出発が1ヶ月ぐらい遅れているので実が収穫できるまで進むか心配。写真の手前はスイカ、次の列が大根、小松菜、トウモロコシ、レタスと並んでいる。

7月6日 スイカに初めて雌花がついて咲いた。受粉をして日付を書いた紙をつけて成長を見る。通常受粉後50日ぐらいで食べれるようになるらしい。うまく時期遅れを乗り切れるか挑戦。

7月7日 隣の蔓に雌花が咲いたので、早朝受粉するが9時ぐらいから雨に降られてしまった。朝から出かけたので発泡スチロールを雨傘のつもりで上に乗せておいたが、帰ってくると傘は風で飛ばされ、雌花に水がたまっていた。どうやら失敗したみたい?

7月16日

庭の畑全体の構成は左からスイカ、大根、小松菜、水菜、トウモロコシ、レタスを植えている。スイカは順調に成育し7月7日受粉したものが一番果となって、その後2~3日おきに2個ぐらいの雌花が咲き、それも受粉しているので全部で10個を超える実がついている。

スイカの実が大きくなっていく過程を写真で紹介。右端はラグビーボール型の小玉スイカ

受粉後2日目 受粉後5日目 受粉後10日目

7月29日

スイカやトウモロコシが大きくなって畑一面を覆うようになってきた。スイカは大きなもので直径が30cmぐらいになって、その他収穫できそうなものが10個ぐらいありそう。トウモロコシも雄花が咲き始め、雌花もちらほら見え始めた。

8月5日

3週間ぶりにまとまった雨が降って、ようやく水不足が解消されたと思ったら、思いがけない出来事が起こった。スイカが割れてしまった。どうやら急激に水分が補給されたので、皮が成長して大きくなるのに間に合わないくらい水分が実の中にたまり、ついに割れてしまったのではないかと想像する。割れたスイカは小玉のラグビーボール型で形が細長いため丸い大玉に比べて皮に弱点があると思われる。本来は根元にビニールカバーをしておき、急な水分補給がされないようにしておくのが対策のようだ。

8月11日

受粉より約1ヶ月のスイカは順調に成長してかなり大きくなってきた。右側は大玉で5個実が付いた。左の小玉は全部で11個実が付いたけれど、2個は割れて現在9個実が付いている。最初の収穫は14日ごろで以後3日おきぐらいに収穫できそう。

朝顔やひまわりも全盛期で咲き、遅まきしたトウモロコシもなんとか8月末には収穫できそうになっている。

![]() 8月14日

8月14日

初めてのスイカ収穫を行った。

小玉スイカの初めての受粉日は7月8日、従って8月14日で37日目、標準が受粉後40~45日なので少し早い目かなと思いながら取ってみた。

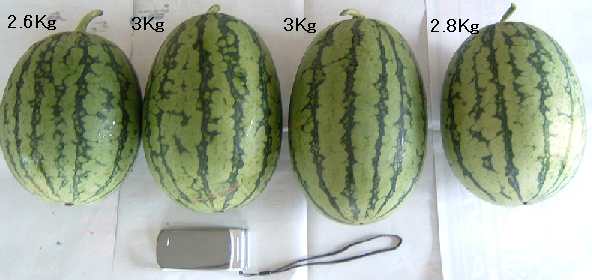

重さは大きいほうで2.8Kg、小さいほうで2.2Kgとまあまあの大きさ、中もしっかりと赤く、甘さも十分で大成功と言えるのでは!!!!

8月16日 ![]()

3個目の収穫は3.2Kg

8月19日

8月19日

受粉日が8月14日の2個を収穫。大きさは次第に大きくなっているが、これぐらいが標準かも。残りは小玉が5個、大玉が5個いずれもこれから収穫が多くなって今月末には全部終了する予定。

8月20日

庭で時期が少し遅れて種まきしたトウモロコシがなんとか収穫できるまでになった。今年は雨が少なく日照時間も長かったので成長は思った以上に早く雌花が咲いてから見る見るうちに大きくなってきた。最初の予定では8月末ぐらいかと思っていたが、10日ほど早く収穫できるまでになった。一番なりのものでまだ十分に実が付いていないものを除いても約50本近く取れた。2番なりのものはまだまだ実が小さく残り1週間ほどおけばなんとか収穫できそう。でも実のつきが悪いためどれだけのものを食することが出来るやら?

スイカをチェックしていたら大玉に割れているのを発見。どうやら2日前の大雨で水分を大量に取り込もうとして割れたようである。小玉スイカはすでに2個も割れる前例があって、大玉は大丈夫と思っていたがやはり同じことが起こってしまった。来年は根元付近にはビニールカバーをかけて雨で水分補給が大量にならないようにしておく。

割れたスイカの中身は7月20日受粉し約1ヶ月しかたっていないのに結構甘く、十分食べれる状態であったので、その1週間前の13日に受粉したのは収穫時期であると判断して2個を収穫してみた。

割れたスイカの中身は7月20日受粉し約1ヶ月しかたっていないのに結構甘く、十分食べれる状態であったので、その1週間前の13日に受粉したのは収穫時期であると判断して2個を収穫してみた。

大きさは1個が7.6Kg、もう一つは9.4Kgとかなりの大きさになっている。この大きさでは冷蔵庫にとても入らないので、食べるときは返って不便だと思える。冷やして食べるには小玉スイカのほうが手ごろではないか。

残った2個のスイカは少し早い目だが、最近夕立が多く、そのためにまた割れてしまう恐れがあるため21日に収穫した。重さは10.6Kgと11Kgで今までの最高の大きさ。こっれを食べるには最低でも10日以上必要かも・・・・・・・・・・どうしよう

最後まで残っていた小玉スイカも昨夜からの雨で割れる心配があって3日ほど早いが22日に収穫した。重さは2.6Kg、3Kg、3Kg、2.8Kgとまあ標準に近い。これで今年のスイカはすべて収穫。雨による被害が小玉で3個、大玉で1個発生したが、大成功に終わった。

8月22日 庭の畑ではスイカとトウモロコシがほとんど収穫終了で後片付けをしている。これらの作業が終わればこのページは終了して2008年冬野菜のページに移ることになる