�@�Q�O�O�V�N�@ �@

�@ �Ė�ؕ��@�@

�Ė�ؕ��@�@![]()

�����Ė�T���̂Ƃ���ɖ�Q�O�̍L���ő݂��_��������A�^�ǂ���鎖���ł����B���������͉Ƃ̎��ӂ��U�����Ă�����A�ʂ肩�������ݔ_���ň�l�̐l���ꐶ�����x�������������Ă����̂Łh�ƒ�؉��ł����h�Ɛ����|����ƁA���̏ꏊ��Ԃ������̂Ő������Ă���Ƃ̂��ƁB�����Ŏ��ɑ݂��Ă��炦�邩�Ɛq�˂�Ɨǂ��ł���Ƃ̕Ԏ��B�����n�傳��ɘb�����Ă��ꂽ��A�����Ɍ_������ɘA��čs���Ă���č���̉^�тƂȂ����B���ꂩ�炢���Ȃ��Ƃ����͂̕��X�ɋ����Ă��炢�Ȃ���A�ꐶ�����������y���݂����Ǝv���B

���n�O  ����������� |

�����������A�}���`��A�x���𗧂Ă� �S���Q�O���c���A  ��O���g�}�g�@�����L���E�� �c�̓i�X�ƃs�[�}�����R���_�ƍ��Z����d����Ă��̑��̓z�[���Z���^�[�ōw���B�g�E�����R�V�ƃJ�{�`���͎���Ĉ�c���Ă����A�����B |

�c���A�@������ij�ۺ��@��ā@���@Ž |

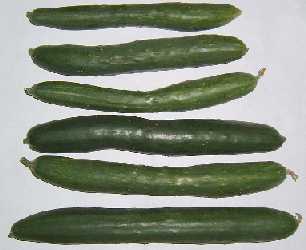

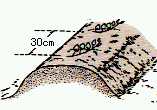

�����Ƃ������G�߂̂Q���A�ł����N�͒g�~�Ƃ������������Ď���̍؉��ł͌��\�������Ă���B���肵���؉��̑傫���͂Q�O�ƕW���̑傫�������A���͂ł͂P�O�O�̐l�����ĊF����x�e�����Ƃ��B����ň��S�Ƃ������A�S�z�Ƃ������������G�ȋC�����ŃX�^�[�g���邱�ƂɁB �ŏ��̏�Ԃ͖�����N�͔|�Ɏg��ꂽ�R���Ŏc��͎G���̐�������Ԃŕ��u����Ă����B�����ő����c����k���Đ�����ɒ��킵�������ꂪ�ȎҁA�n��̗t�͌͂�Ă���̂ɐ[����Q�Ocm�̂Ƃ���ɑ��̋ʏ�̍����q�����Ă���B���̍������̂���ςłP�����̂ɂR���Ԃ��炢�������Ă��܂����B ����ꓬ�̖��A�悤�₭���������i���̎ʐ^�j�����̂ŁA��y�ΊD��엿��d���Ď�܂��̏����������B��{�I�ȓy����͋�y�ΊD���܂��Ă悭�k�����P�T�Ԍ�ɉ����엿���܂��čk���B���̂Q�������Ĉꏏ�ɂ܂��ƌ��ʂ������Ȃ�̂ł��Ȃ����ƁB |

||

�t�������

���̍\���Ɩ�̎��

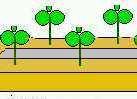

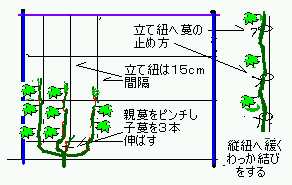

�X�{�̐����E�̂悤�ɔz�����Ĉ�Ă�v�� �@�@�@ |

�L���E���i�R�D�T���j | �i�X�i�R�D�T���j |

| �g�}�g�i�T���j�@�@�@�@�~�j�g�}�g�@�@�@�@�@�@�@�s�[�}���i�Q���j | ||

| �g�E�����R�V | ij�ۺ��@����@ȷ� | |

| �J�{�`���@�X�C�J | �}�N���@������ | |

| �}�� | �@�W���K�C�� | |

| �T�c�}�C�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C���Q���}�� | ||

| �T�c�}�C�� | ||

| ���� | �����@�\�\�@���@�\�\�@���@�\�\�@�����@�\�\�@���@�\�\�@���� | ���@�@�����@�@�@�@�����@�@�@�@�����@�@�@�@�����@�@�@�@���� | Ž |

| ��ā����@���� | �����@�\�@�����@�\�@�����@�\�@�����@�\�@�����@�\�@�����@�\�@�����@�\�@�����@�\�@�����@�\���@�����@�����@�����@�����@���� | �߰���� | |

| ij�ۺ� | ���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@�� ���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@�� ���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@ |

�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@�@���@�@���@�@���@�@�������� �@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@�@���@�@���@�@���@�@�������� �@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@�@���@�@���@�@���@�@���������@ |

����� ���� ȷ��� |

| ������� ����� | �����@�\�\�\�� �\�\�\�����\�\�\�� �\�\�\���@�\�\�\���� | �����@�\�\�\�\ �� �\�\�\�\�@�����@�\�\�\�\ �� �\�\�\�\�@���� | ϸ܁��@��݁� |

| �}�� | ���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@�� ���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@�� ���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@�� |

���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@�� ���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@�� |

�ެ�� |

| ��ϲ� | ���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@�� | �ݹ������ | |

| ��ϲ� | ���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@�� | ��ϲ� | |

| �@��@�@�@�� | ��� | �c | �x�� | �͔� | ��y�ΊD | �����엿 | �P | �Q | �R | �S | �T | �U | �V | �W | �X | �P�O | �P�P | ���� |

| �T�c�}�C�� | �� | 46 | �@ | �@ | 400g | 150g | �@ | �@ | �@ | �@ | �� | �@ | �@ | �� | �� �� | �� �� | �@ | �@�� |

| �g�E�����R�V | �@ | �Q�� | �@ | 10Kg | 100g | 1Kg | �@ | �@ | �@�� | �@�� | ���@�� | �� �� | �@ | ���� | �@ | �@ | �@�� | |

| �J�{�`�� | �� | 3 | 7 | 10Kg | 400g | 400g | �@ | �@�@ | �@�@�� | �@�@ | ���@�� | �@ | �� | �� | �@ | �@ | �@ | �@�� |

| �X�C�J�i�x���j | �� | 3 | �@ | 10Kg | 300g | 400g | �@�@ | �@ | �@ | �@�� | �@�� | �@ | �� | �� | �@ | �@ | �@ | �@�� |

| �}�N���i��݁j | �� | 5 | 7 | 10Kg | 100g | 200g | �@�@ | �@ | �@�� | �@�� | �@�� | �@ | �� | �� | �@ | �@ | �@ | �@�~ |

| �}�� | �@ | �� | �@ | 10Kg | 400�� | 250�� | �@ | �@ | �@ | �@�� | �@ | �@�� | �@ | �@ | �� | �@ | �@ | �@�~ |

| �W���K�C�� | �@ | 2Kg | �@ | 10Kg | 100g | 300g | �@ | �@ | �� | �@�� | ���@ | �� | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@�� |

| �g�}�g | �� | 9 | 14 | 10Kg | 400g | 600g | �@ | �@ | �@�@ | �@�� | �@ | �� | �� �� | �� �� | �@ | �@ | �@ | �@�� |

| �L���E�� | �� | 6 | 8 | 10Kg | 400g | 300g | �@ | �@ | �@ | �@�� | �@�@�� | �@ | �� �� | �� �� | �� �� | �@ | �@ | �@�� |

| �i�X | �� | 5 | 10 | 10Kg | 400g | 300g | �@ | �@ | �@ | �� | �@ | �� | �� �� | �� �� | �� �� | �@ | �@ | �@�� |

| �s�[�}�� | �� | 5 | 5 | 10Kg | 400g | 300g | �@ | �@ | �@ | �� | �@ | �@ | �� �� | �@ | �@ | �@ | �@ | �@�� |

| �C���Q���}�� | �� | 6 | 5 | 10Kg | 400g | 300g | �@ | �@ | �@ | �� | �@ | �@ | �� | �@ | �@ | �@ | �@ | �@�� |

�Ė�ɋ��ʂ���y�����@�@�@�@�@�i�Q�l�����F���s�O���[���t�@�[���j

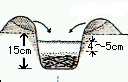

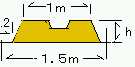

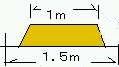

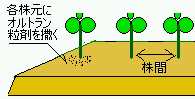

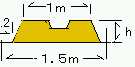

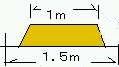

�S����{�ɋ�y�ΊD�Ɖ����엿���܂��Ă悭�k���B�����`����Ĉ�J�~������Ń}���`��`�����A�c�̐A���鏀��������B���̍����͖�Q�O�`�R�O�����A�����̍a�͐[���V�������K��

�@�@�@�@ �@

�@

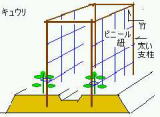

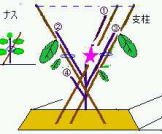

�}���`������A�b�����̂܂܂ɂ��ĂS���P�S���g�}�g�A�L���E���A�J�{�`���A�}�N���ɍ��킹�Ďx����B�E�[�̓L���E���p�A���킹�邽�߂ɕR�łR�i���炢�̕R��B

�����̓g�}�g�p�A�c�P�{�ɕK���x�����P�{�p�ӂ���B�܂������d���̂ŋ����ɂ��ς�����悤�ɕK���،��������Ă����B

�J�{�`���ƃ}�N���̓L���E���Ɠ����悤�Ɏx���̊ԂɕR���Ă����B

�؉��S�̂̏o��� �@�@�@�@�S���Q�S����A�قڊ��� |

4��29���}���̎�Ɏ��� ���̂ŕ��Ԃ������p�ɂR����� |

5��3���T�c�}�C�����A���ĂP�T�ԁA �S�̂̐A�t�����I�� |

�T���Q�P���قڏ����ɐ��� |

�T���Q�X�� �T���Q�X���ŋ߉J�����Ȃ��A���ˎ��Ԃ�������A�C�������߂Ő���͏����B�����i�X�ɒ������Ă��Ȃ�t�Ȃǒ��H���̌��������Ă���B ������T�c�}�C���A�E��ɃW���K�C���A����Ɏ}���A���̌������̓X�C�J�A�g�E�����R�V�Ƒ��� |

|

| �U���P�X�����~���ς�����ɉJ�͍~��Ȃ��B���A�Ő���͏����ɐi��ł���B��O�̃T�c�}�C���͖����傫���A�����Ȃ��Ă��Đ��S�̂��܂łɂȂ����B �E���̃W���K�C���͗t���͂�n�߁A���n�����������Ă���B���łɂS���قǎ��n�������j�݁A���[�N�C�[������R���n�ł����B �����̎}���͍��̂Ƃ���J�����V�ɂ����ꂸ�撣���Ă���B �X�C�J�͂悤�₭�������ď������������n�߂��B���ʂȂ̂Ŏx������Ԃ��Ԃ牺���A���̒��ɓ���Ĉ�Ă�\��B �J�̋G�߂�����Ă���̂Ńg�}�g�Ƀr�j�[���̃J�o�[���������A�ォ��x���̎��͂ɔ킹���̂ł�����Ɩ��������������ȁH |

|

|

| �V���V���~�J�̐^�����炢�Ȃ���Ǎ��N�͉J�����܂�~��Ȃ��B�܂��Ă�����������ē������肪������ł���A�g�}�g�̐�����������ȁB�T�c�}�C���͖��{�P�Ǝv����قǗt���������Ă���B�}������͂�t����ő傫�����ߓ|�����̂����o�B�����̓y�����ĂȂ�Ƃ��x���Ă���B�i�X��s�[�}���͏����łP�T�ԂɂQ�O�ȏ�͎��n�ł��Ă���B �X�C�J���V���炢�傫���Ȃ��āA�~�J���p�̖Ԃɓ���Ďx���ɒ݉����d���Ȃ銮�n�ɔ�����B |

|

|

| �X���Q�U�� �Ė���T�c�}�C���̎��n���Ō�ɂ��ׂĊ����B �Ƃ����Ă��i�X�ƃs�[�}���͂܂����n���ł���̂Ŏc���Ă���B�P�O�����{�܂ő��������B �ʐ^�̌��ɂ͓~��̔���A���āA�������̃J�o�[��������B���ꂩ��卪�A�ɂ�A�u���b�R���[�A���܂˂��ȂǓ~��ؖ{�ԂɂȂ�B |

|

|

�W���K�C���@�@�@�i�Q�l�����FJA�����������z�[���y�[�W�j

�Q�����ɋ�y�ΊD���܂�����A�k���ĕ����ɂ��Ă����B

�@�@�������͉�̈ʒu�ɒ��ӂ��Ĕ����ɐ�A�Q�`�R����������������Q�T�Ԃقǎ����̓��̓�����ꏊ�Ŕ��肳����

�R�����{�ɖ�U�O�����Ԋu�Ŕ엿����ꂽ�[���V�����̂Ƃ���Ɏ����A����B�P��V�i�R�D�T�����O�D�U���j���R��i�S�����Q�P�j

�S���ɂȂ�肪�o�āA�傫���P�O�������炢�ɂȂ�ƂQ�{�����c���Ă��Ƃ͉肩������B

�T�����{�ɍ����ɌL�œy����i�Q�炢�ɕ����āA�P��ڂ͂R�O��/�u�̒ǂ��삦������j�Ƃ��̒��Ɉ����������Ă���

�U�����A���{���s�t�����ς���Ǝ��n�ł���B

�@�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@ �@�@

�@�@ �@�@

�@�@

�@�������ɒ��ӂ��Đ�@�@�@�@�@�@�@�y�ɍa���@���Ĕ엿������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����A����@�@�@�@�@�@�@�@�傫���Ȃ����獪���ɓy����

���ۂ̏o���

�@�@

�@�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

�@�@���F���[�N�C���@�E�F�j�݁@�@�@�@�@���[�N�C���@�R���R���A�t���@�j�݁@�@�@�@�@�@�@�S���P���肪�o��@�@�@�@�S���P�U�������@�@�@�@�S���Q�T���茇��

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�S���Q�U���P��ڂ̓y�i�ǔ�����Ԃɓ����j�@�@�@�@�T��10���ԍ炭�@�@�@�@�@�@�@�@�@�U���T���Ԃ��I����ā@�@�@�@�@�@�@�@�U���Q�P���t�����ς���

| �U�������{�ɂȂ��ėt�����ς��n�߂��̂ŁA���̉����������Ă݂�Ƒ傫���Ȃ����W���K�C�����m�F���ꂽ�B���߂��Ɉꊔ���@���Č���ƌ��\���n�ł����B �����̓��[�N�C�[���A�E�����j�݁B�����j�݂��������ĐH�ׂĂ݂�����ꂽ�Ă͂�͂�������������B �s�̐�A���̈�ԉ��ɂ͎�����������悤�ɏ_�炩���Ȃ��Ă��āA���̏�̌s�̉�����ׂ��ǂň����q�����Đ�������̂��ǂ����������B���n�����ɂȂ�Ɨt���͂�Ă���̂Ŕ��ɕ�����₷���B���n������͉J�̓���K�������鎖�B�i�y�������Ƃ肵�Ď��n���Â炢���A���ɓy���������ۑ����鎞�Ɏז��j �ۑ��͓��̓�����Ȃ��ʋC�̗ǂ��ꏊ�ɂ���B�i���Ɍ���������ƗΕς��ĐH�ׂ�Ȃ��Ȃ�j |

|

|

�g�E�����R�V�@�@

�T�����{�������R��i�P��ɂP�Q�{�i�R�D�T�����O�D�R���j�@�S�����R�U�{�j�̒��d�ɂ��č�����P�Ocm���炢�̎��P�{�ɊԈ����A���̌�Q��i�Y�Ԃ��o�����j���炢�ǂ�������Ĉ�Ă�B�䂪�o�n�߂�Ɛ����\���Ɋ|���Ȃ��Ǝ��\���o���Ȃ��B��r�I�ق��Ă����Ă��ǂ���A���͈�����ɂ��������傫���Ȃ��Ĕ����������̂��o���邪�A�Q�ʖڂ��x�r�[�R�[���Ƃ��ĐH�ׂ���̂Ŏc���Ă����B

�P��ڂ����n��A�����ɂQ��ڂ��A������悤�Q��ڂ̎�܂����U�����{�ɂ��Ĉ�c������B

�A���m���C�K�Ƃ����Q���F�o���Ɍs�ɃK���������Ƃ��́i�����Ȍ����畲���o���j�A���������������Ƃ��i�����t�Q�����炢��j�͐���B

�Ⴂ�Ƃ��̓J�b�^�[�i�C�t�Ō����قƂ�ǂ�����K���c�i�����ɑ@�ۂɂ��킷�j�ɂR�����ʐ蒎�����o���A(�P�D�T�����ʂ̔����c���j

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@

����R���Â}�̊Ԋu�łR��ɔd���@�@�@�@�@�@�@�肪�o�ĂP�O�����ʂ̂Ƃ��ɂP�{�ɂ���@�@�@�@�@�@�@������o��킫��͎c���A�y������

���ۂ̏o���

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

�R���Q�S����c���Ɏ��d���@�@�S���W�����������@�@�@�S���P�U����A�@�@�@�@�@�S���Q�V���{�t�S���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T���P�O���R�����Z��

�S���P���肪�����o��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ԉ��������c��A����

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�T���Q�P���Ԉ��������c���悤�₭���t�����@�@�@�T���Q�X���s�������Ȃ����@�@�@�@�U���P�T���䂪����������܂Ő����@�@�@�@�U���Q�P���w�䂪�P�D�Q����

���s�̌o��

�����c���ɔd���āA�傫���������Ă����A����\��ł��������A���̐[�����������ߍ����\���ɔ��炵�Ȃ������B�����Q�T�ԂŒ�A����̂͒x������悤�Ɋ�����̂ŁA��c���ł͂P�T�Ԃɂ��Ē�A��������ǂ��B���邢�͒��ڔ��ɒ��d���ĕ������������B

�S�[���f���E�B�[�N���߂��Ă��������Ȃ��̂ŎR�����Z�ŊԈ��������c�𑤂ɐA���Ă݂��B���������ȁH

��c���ɔd�������̂́A�����x�������������炢�����Ȃ������͂悭������Ȃ����A�����������������ċC�����Ⴍ�炽�Ȃ������̂ł͂Ǝv����B����Ƀ}���`�����Ă��Ȃ������̂Œn�����Ⴍ��������������B�]���ė��N�̓}���`�����Ēn�����\���ɏグ�Ă����S�����̃S�[���f���E�B�[�N�Ɏ�܂�������̂��x�X�g�Ƃ����������������B

�T�����{�ɂȂ�Ɠ����������������������͂������A��Ƃ̂͏����x���悤���B��͂�}���`�����Ă��Ȃ����߂��A�͔삪���Ȃ��Ĕ엿�s���Ȃ̂��A�����͍���͂����肵�Ȃ��B���������҂��Ă݂邱�Ƃɂ���B

�U���P�T�����Ȃ萬�����Ă������܂��܂��x��Ă���B���̍��ɂȂ�ƊԈ��������c��A�������́i�w��͂S�O�������炢�����Ȃ��̂Ɂj����䂪�����o���Ă���B��ƂŔd�����킩��̕c�͂悤�₭�������āA�Ԉ������c���傫���Ȃ����B��͂荪���������肵�Ă��邩��Ȃ̂��A�������o���Ƒ��x�͑����悤�Ŕw��͊Ԉ������c���傫���̂ɂ܂��䂪�����Ȃ��B���̃g�E�����R�V�̂ق��������̂悤�ł��ꂩ��i�X�Ƒ傫���Ȃ莓�Ԃ��o����Ǝv����B�Ԉ������c��A�������������v�킵���Ȃ��w�䂪�������܂ܕ䂪�o�n�߂�Ƃ������Ƃ͎��Ԃ��\���������Ȃ��܂I����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ǝv����B

�U���Q�P���w�䂪�P�D�Q�����炢�܂Ő������ėY�Ԃ̕䂪�L�тĂ���B�܂����Ԃ̎��͏o�Ă��Ȃ����A���̂܂܍s���ƂȂ�Ƃ��o�Ă������ȋC������B�����S���̐����������Ă��Ȃ��A�P�������̂��̂������Ă��ׂĂɎ��������͕s�m�肾�B��͂萬�������ɍ��̒�������s�\���ʼnh�{���\�����Ȃ������悤���B

�U���Q�P���w�䂪�P�D�Q�����炢�܂Ő������ėY�Ԃ̕䂪�L�тĂ���B�܂����Ԃ̎��͏o�Ă��Ȃ����A���̂܂܍s���ƂȂ�Ƃ��o�Ă������ȋC������B�����S���̐����������Ă��Ȃ��A�P�������̂��̂������Ă��ׂĂɎ��������͕s�m�肾�B��͂萬�������ɍ��̒�������s�\���ʼnh�{���\�����Ȃ������悤���B

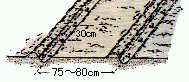

�Y�Ԃ��炫�n�߂č������班����̕����ɂR�����炢�Ŏ��Ԃ����낻��o�Ă����B�����ɍs���Ύ��n�܂���̂Ǝv����B�����Ȃ�Ɠ����ɂ���Q���S�z�B����̓J���X�A�^�k�L�A�n�N�r�V���ȂǁB�J���X�͒��Ԃ̋�ƒn�ォ��͖�ԃ^�k�L�A�n�N�r�V���������N��������Q���o���������B�����Ŗh���p�̃l�b�g���Ă݂��B���͂̂S���Ɏx���𗧂Ă���ɖԂ��Œ肷������B���������\����ŏ��������J�����B

�x���̎��͂ɒ�����邪�A���̎��ɖԁi���P�D�W�������P�O���j�̒[�����˂�ꂽ�ւ̂Ƃ�����`�̒������ɒʂ��Ă����B���̌�A�ւ̑��˂Ă���R�������ĖԂ�[����L����Ƃ��܂��L����B����œV�䕔���ɖԂ��L����̂ŁA�����P�D�W��������ƓV��̖Ԃ͂���ނ̂ŗ]���������𑤖ʂ܂ň�������Ə����������ʂɂ��Ԃ������悤�ɂȂ�B���͂̒����������K���ȊԊu�ŕR�����ׂ�������ƖԂ��Œ�ł���B

�x���̎��͂ɒ�����邪�A���̎��ɖԁi���P�D�W�������P�O���j�̒[�����˂�ꂽ�ւ̂Ƃ�����`�̒������ɒʂ��Ă����B���̌�A�ւ̑��˂Ă���R�������ĖԂ�[����L����Ƃ��܂��L����B����œV�䕔���ɖԂ��L����̂ŁA�����P�D�W��������ƓV��̖Ԃ͂���ނ̂ŗ]���������𑤖ʂ܂ň�������Ə����������ʂɂ��Ԃ������悤�ɂȂ�B���͂̒����������K���ȊԊu�ŕR�����ׂ�������ƖԂ��Œ�ł���B

�Y�Ԃ̕䂪�o�n�߂Ė�P�T�Ԍ�A���Ԃ����Ȃ萬�����Đ�[�����̂Ђ��̂悤�ȕ����ɏォ��ԕ��������Ď����B���ꂪ�s�\�����Ǝ��̌������g�E�����R�V�ɂȂ��Ă��܂��̂ő�Ȏ������B

�g�E�����R�V�����ɐA���Ȃ��ŁA�Q��ȏ�ɐA���闝�R�͂����ɂ���B���������N�͐����x������������Ă��Ȃ��A���Ԃ̏o�n�߂鎞�����o���o���̂��߂ǂꂾ�������܂��o���邩���S�z�B

�V���Q�Q�����̒��͌��\�������肵�Ă��邪�A��̐������܂��b�������肻���B

���n�����ꕔ�ł��邪�A�����H�ׂĂ݂��B��ꂽ�Ẵg�E�����R�V�̊Â������߂Ď��������B

���n�����ꕔ�ł��邪�A�����H�ׂĂ݂��B��ꂽ�Ẵg�E�����R�V�̊Â������߂Ď��������B

�W�����{���ׂẴg�E�����R�V�����n���A�c�����s��t�͂܂Ƃ߂ď�������͔�ɂ��悤�Ǝv���Č��ɖ��ߍ��B

�L���E���@�@![]()

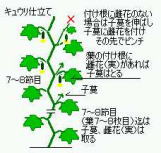

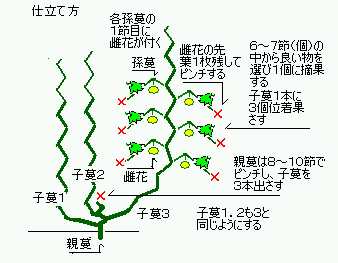

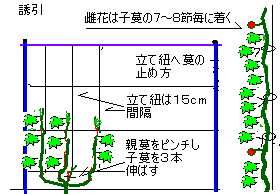

�S�����{�A�L���E���͂l�^�����K���Ă���̂ŁA�����Ă����c�����}�̂悤�ɖ�T�O�����Ԋu�i�R�D�T�����O�D�T�����U�{�j�Œ�A����B

�@�@�@�@�@�@�����Ɋ�����A�A�u�����V��ŃI���g�������܂��P���ɂP���i�ЂƂ܂݁j�܂��B

�T���̒��{�ɂ͎q�Â�̎d���ĕ���}�̂悤�ɍs���Ȃ���A�P�O���Ɉ�x�}���`�̒������ɂT�O��/�u���炢�̉����엿���܂��B

�U���ɂȂ�Ǝ��n���o����B�L���E���͐����������̂ł��܂�傫���Ȃ�Ȃ������Ɏ��n����̂��ǂ�

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@�@

�@�@

�@

�@

�@�@�@�@�@�l�^���@�@�@�@�@�@�@��A�i�c�̏�ɓy���P�����ڂ��A�y�̓}���`����o�Ȃ��j�@�@�@�x���̍\���i�W�{�j�@�@�@�@�@�@�@�@�d���ĕ�

���ۂ̏o���

�@

�@ �@�@

�@�@ �@�@�@

�@�@�@ �@

�@

�S���Q�O����A�@�@�@�@�@�@�T���V���Ԃ��炭�@�@�@�@�@�T���Q�P���������o�����@�@�@�U���P�T���悤�₭���n�@�@�@�@�@�V�������Ɏ��n���i��

�U���P�T���J���������A�C���Ȃǂ̉e���ŏ����ɐ��炵�n�߃E�h���R�a�������B���̌��ʔw����L�ю����Ȃ�n�߂��B���ꂩ�疈���̂悤�ɏ����Ɏ��n�ł�����̂Ǝv����

�V����{�P�T�ԂقǗ��s�Ŏ��n���Ă��Ȃ��ƈُ�Ȃقǂɑ傫���Ȃ��Ă��܂��B

��͂��X�Ŕ����Ă���L���E���̒��ł��ő�N���X�̂��́B

���͑����T�����A�����R�V�����A�d���͂U�O�O��������B�����Ă���L���E���̖�R�{�͊m���ȑ傫���B�L���E���̎��n�͂R���������炢���K���Ȃ����H

�W����{�قƂ�ǎ��n�����҂ł��Ȃ��Ȃ����̂ŁA�x��������ē~��̂��߂ɍk�����B

���s�̌o��

��A��قƂ�ǐ������Ă��Ȃ��̂ɉԂ��炭�ȂǏ����Ƃ͎v���Ȃ��B��������͋C�����Ⴗ�����̂ŁA�\���������Ă��Ȃ��̂ɋ}�ɋC���������Ȃ��������ł͂Ȃ����B��A�����͂�͂�T���ɓ����Ă���ɂ��������悢�悤�Ɏv���B�Ƃ肠�����ԂƑ��ʎ��͎���Ă܂����������鎖�ɂ����B

�������x���̂̓A�u�����V���t���Ă�����A�E�h���R�a�ɂȂ�����ł�ނ��T���̉��{�ɎE�ۂƊQ���쏜�̂��ߏ��������_����U�z�����B

�i�X�@�@

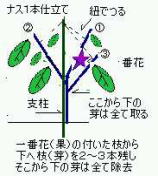

�S�����{�A�i�X�͕����ɂ��āA�c�͖�U�O�����Ԋu�i�R�D�T�����O�D�U�����T�{�j�̂P��A��������B�����Ɋ�����̓I���g�������܂��P���ɂP�����܂�

�T�����{�ɂ͂R�{�x���̍\���Ŏ}�����̎x���ɌŒ�A�d���ĕ��͐}���Q�Ƃ��ĕR�ł邷�B

�U�����{��������n�ł���

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

�@�@�@�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c�̒�A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x���̍\���i�P�O�{�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�d���ĕ�

���N�͎R���_�ƍ��Z����c���Ĉ�Ă܂�

���ۂ̏o���

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

�S���Q�O����A�@�@�@�@�@�T���V���ڂ݂��o��@�@�@�@�T���P�Q���ԊJ���@�@�@�@�T���Q�X���R�{�d���Ăɐ����@�@�@�U���P�T���}��R�Œ݂�

�T�����{�ɂR�{�d���Ăł���܂Ő����������A���̂ق��̗t�������炯�ɂȂ��Ă���B�ǂ����A�u�����V�ɂ���Ă���悤�Ȃ̂ŁA���ŗp�̕�����Ő���t�̗��ɐ����悭�����Ē��𗎂Ƃ��B�Q�`�R���l�q�����邪�]����P����Ȃ��̂ŎE���܂ŏ������ł����A���̂������t�͎�菜�����B�b������ƉԂ̌�Ƀi�X�̏����Ȏ������悤�ɂȂ����B

�U���P�T������������ɉ��Č��\��R�̎����t���悤�ɂȂ����B���̍�����ǔ���{���Ď����̐�����h��������炵���B�܂��}�����̏d���ɑς�����悤�ɕR�ŏ�ɒ݂�グ�Ă����悤�ɂ���B�������ݍ��v�łP�Q���炢�̎��n�ɂȂ����B���ꂩ�炩�Ȃ�̊��Ԏ��n�ł��������B

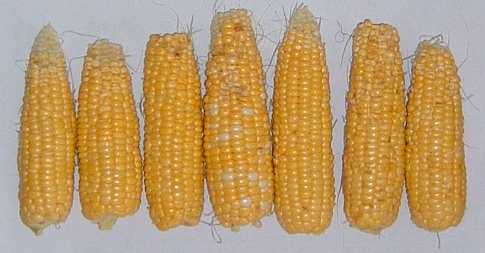

�i�X�̕c�T�{�łP�T�Ԏ��n���Ȃ���Ύʐ^�̂悤�Ȑ������n�ł���B�傫���̂͂��X�Ŕ����Ă�����̂̂Q�{���炢�B�Q�l�ŐH�ׂ���Ȃ����������ꂩ��͑��������H

�W�����{�܂��܂����n�ł������ŁA���ꂩ��H�֎q��ڎw���Ė����[���ɂ͊������A�P�T�ԂɈ�x�ǔ�����Ă���Ɨt�����C�ɂȂ��Ă����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�W���Q�R�������������t�������B![]()

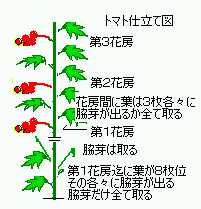

�g�}�g�@�@�@�@�@�@�@

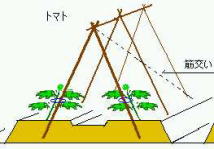

�S�����{�A�g�}�g�̐��͂l�^���̗p���āA���������ďd�����ߎx������������Œ肷��B

���̂��߂ɂ͐}�̂悤�ȍ����^�ŁA�g�}�g�P�{�Ɏx���P�{��p�ӂ���B�x���͒�A����O�ɍ���Ă����ق����A�A���₷���Œ�����₷��

�U�O�����Ԋu�i�T�����O�D�T�����P�O�{�j�łQ��Ƀ|�b�g�c���A����

���Ԗ[���s���|�����̑傫�����ɒǂ�����i�U�O�O��/�A�P���Ԋu�ňꈬ��j����B���̌�Q�O���ɂP��ō��v�R�炢

�U�����{�����Ԗ[�̂Q�`�R�[�炢�������Ƀg�}�g�g�[���P�O�O�{�t���P�����Ő����t����B���̌�V�����Ԃ��炭���ɍs���B

�@

�@ �@

�@

�@�@�l�^���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�|�b�g����A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x���������̌`�i�P�V�{�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�肩���Ǝd����

���ۂ̏o���

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

�S���Q�O����A�@�@�@�@�T���R���@�Ԃ��炭�@�@�@�T���P�U���ŏ��̎��@�@�@�@�T���Q�X���傫�������a�T�������炢�@�@�@�@�U���P�T���w����P����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@5��8�����İ݂�����

�U���ɓ���Ɣ~�J�̋G�߂ɂȂ�̂ŁA�u�a�ɂ�����₷���n���O�ɕ����Ă��܂��炵���̂ŏ����E�ۍ܂ŏ��ł����āA���ɉJ��������Ȃ��悤�ɐ��茊�̂������r�j�[����킹�ėl�q�����邱�Ƃɂ���i���ʂ͂킩��Ȃ��B���ʂ̓g�}�g�S�̂��J�ɂ�����Ȃ��悤�Ƀr�j�[���̉���������炵�����j�B

�U���P�T���w�䂪��P���܂Ő������āA�R�i�ڂ܂ʼnԂ��炫�����Ȏ����t���A�P�i�ڂ͖싅�̃{�[�����炢�̑傫���ɂȂ����B���������ꂩ��~�J�̃V�[�Y���ƂȂ�A�J�ɓ���Â���ƕa�C�ɂȂ�₷���A�����Ԃ��F�Â��܂Ő������邩�S�z�ł���B

�U���P�X���~�J�ɓ����Ă��J���~��Ȃ��̂ŁA�g�}�g�͍��̂Ƃ���a�C�ɂ������Ă��Ȃ��B���Ȃ�傫���Ȃ��Ă���J���p�Ƀr�j�[���J�o�[�������̂ŁA������ƕςȊi�D�����Ă��邪����ŏ\�����ȁH

�U���P�X���~�J�ɓ����Ă��J���~��Ȃ��̂ŁA�g�}�g�͍��̂Ƃ���a�C�ɂ������Ă��Ȃ��B���Ȃ�傫���Ȃ��Ă���J���p�Ƀr�j�[���J�o�[�������̂ŁA������ƕςȊi�D�����Ă��邪����ŏ\�����ȁH

�r�j�[�������ɂ͉��x���㏸���Ē��͐��H�������ɂ��Ă���B���ʂ�������������������Ȃ����A���̂܂ܗl�q�����邱�Ƃ�

�U���Q�P�����݂��ꂼ��̃g�}�g�ɂR�i�ڂ��炢�܂Ŏ����o���Ă��āA���_�}�̕i��ł͍ʼn��i�̂��̂Œ��a�W�������炢�ɂȂ��Ă���B�܂��F�Â��Ă���C�z���������Ȃ����A���I�ɂ͍ʼn��i�ɂT�A�Q�A�R�i�ڂɂS�`�T�ƌ��\�����t���Ă���B�S�i�ڂ̉Ԃ��炫�n�߂Ĕw��͂P�D�S�����炢�܂Ő������Ă���B���̂Ƃ���a�C�ɂ������炸�����ł���B

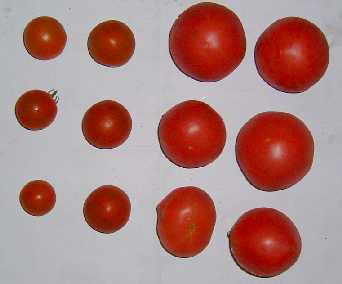

�U�����{������n�ł���悤�ɂȂ�A���̂Ƃ���P�T�ԂłT�`�U���炢�B���ʂ̃t���[�c�g�}�g�A���ʃg�}�g�̂Q��ނ����n�����Ă�����n����Ɩ��͊i�ʁB�g�}�g�����͐H�ׂ���Ȃ��Ƃ������͂Ȃ��̂ł���������邱�Ƃ����҂��邪�A���_��ň�Ă�Ƃ��܂������Ȃ����̂ŕa�C�Ƃ̐킢����ς��B

�V���Q�Q���~�J�����A���ƕs�����������ĕa�C�������A�����đ䕗���������߃r�j�[���͔����A�s�͐܂�ĂقڑS�łɋ߂��B���ꂩ��ǂꂾ���̎����Ԃ��Ȃ邩������Ȃ��B��͂�V��ɂ͏��ĂȂ����A������ɉ߂������߂ɂ͔_��̏��ł��������Ȃ������H

�W����{�Ȃ��Ă��������قƂ�ǐԂ��n���A�V�����������Ȃ��Ȃ����̂ō�������P�����āA�x�����O���~��̂��߂ɍk�����B

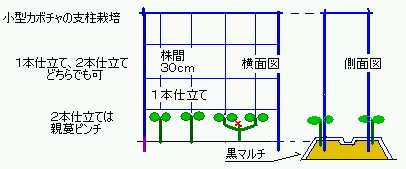

�J�{�`���@�@

�S�����{���}�̗v�́i�P���Ԋu���R�{�j���c���A����B�x���͐}�̂悤�ɑg���킹�Ĉ�Ă�ƕa�C�ɂ�����ɂ����B

�{�t�T�`�V���Ŗ{�����s���`���Ďq���S�{���炢�o�����Ă���ɐ��������Ă�B��ԉʂ������܂ő����͎��A���̌���C����B

���o��P���Ԉȓ��̑����Ɍ�z���Ȃ��ƌ��ʂ��ɂ����B�Y�Ԃ��Ȃ����̓g�}�g�g�[���𐁂��t���Ă��悢�B

�E�h���R�a�ɂ͔��������܂̃{�g�L���[�y�уC���v���b�V�������a�܁i���������j���g�p����B�U���ɓ���ƂP�O�������ɎU�z����B

�U�����{���������傫���Ȃ�����ǂ�������āA�W���ɂ͎��n�ł���B

�@�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@ �@�@

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x���̍\���i�U�{�j

���ۂ̏o���

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�@�R���Q�R�����d���@�@�@�@�@�@�S���Q�X����A�@�@�@�@�@�@�T���Q�P���{�t���T���Ɂ@�@�@�@�@�@�@�@�U���T�����Ԃ��炢���@�@�@�@�U���P�T���q�����傫��

�@�S���P�R���o�t�̉�@

�킩��琬���Ē�A�����̂Ő������x���A�悤�₭�Ԃ��炫�n�߂��̂͂U���ɓ����Ă���B�s�v�c�Ȏ��ɍŏ��ɍ炢���͎̂��ԂŁA�����悤�Ǝv�������Y�Ԃ��������̎��Ԃ͑����������Ȃ����낤�B�R�{����̂ł��ׂĂ��傫���Ȃ�������Ύ��R�Ɏ���鎖�Ǝv���B

�U���P�T���ŏ��̎��Ԃ͗Y�Ԃ��炩�Ȃ������̂Ŏ����܂��o���Ȃ��Đ������Ȃ������B���ꂩ��q�������тĂ���A��R�̉Ԃ��炢�Ď�������Ǝv����B

�@�W�����{�܂������n���Ă��Ȃ����̂������āA�b���l�q�����Ă���B�ǂ����Ė�̍Ō�ɓP������悤�ɂȂ肻���B

�@�@�@�@�@

�V���V���Q�̎����傫���Ȃ��Ă����@�@�@�@�V���Q�Q���傫���Ȃ��Ă����@�@�@�@�W���Q�T���悤�₭���n���Ė����P��

�}�N���@�@�@�@�@�@�@�@�@

�T����{�}���`������M�^���ɂV�O�����Ԋu���c���R�{��A�B���łɃv�����X���������Q�{�A�����B

�����͊�������܂Ŗ��[�����ɂ��邪�A����Ȍ�͒������Ɋ������č�����G�炳�Ȃ��悤�ɂ���

�U����{�x��������Ė���U�����A�X�C�J�͎q���Ɏ��𐬂炷���A�}�N���͑����ɐ��点��̂Ő}�̂悤�Ɏd���Ă�B

�U�����{�S�O��/�u�̗ʂ�ǂ��삵�A�V�����{�܂łQ�炢�s���B

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x���̍\���i�U�{�j

���ۂ̏o���

| ���s�̌o�� �@�@�@  |

|

|

|

|

| �R���Q�R����c���Ɏ��d�� �S���W���o�t�̉肪�o�邪 �����������������߈炽�� ���͂�Ă��܂��� |

�S���P�T�����߂ă|�b�g�Ɏ� ��d�����x�͎����i��Q�O���j �ɂĔ����҂B �S���Q�U�����肵�n�߂�B �����{�t���o�邩�ȁH |

�@�T���W���{�t�������� �@�����Ȃ�B���̂܂ܐ��� �@����Β�A���\���H |

�{�t�R���ڂ��o�n�߂�B ���������Œ�A�\�� |

�T���Q�X���@�悤�₭���ɒ�A�B���ꂩ��̐����Ɋ��҂��� |

�U���T�������������� |

�U���P�T���傫���Ȃ� |

�ȉ��͍w�������c�̐���

�@

�@ �@

�@ �@�@�@

�@�@�@

�}�N���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�t���X�����炢�ɂȂ����@�@�@�@�T���Q�P���q�������тĂ���

�c���w�����ĂS���Q�O����A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̂łT���W���e�����s���`

�@

�@

�q�������Ȃ萬�����đ����Ƃ̋�ʂ����Ȃ��@�@�@�@�U���T�����Ԃ��炢���̂Ŏ���@�@�@�U���P�T���q�������ݍ����Ă���

�}�N���͑����Ɏ����t���Ƃ����Ă��邪�A�����傫���Ȃ�ɂ�Ďq���Ƒ����̋�ʂ����Ȃ��Ȃ�A���̂܂ܕ��u���鎖�ɂ����B���Ԃ������Ȃ��Ă����������R�ɔC���Ă��邹�����A���͑傫����������̂����Ȃ��B

�U���P�T���q�������ݍ����Ă����̂ʼn��t�����đ����𐬒������悤�Ƃ��Ă��邪�A�����܂��s�������ς�炸�����傫���Ȃ�Ȃ��ŗ��ʂ��Ă��܂��B�������N���āi�V������j�l�H�������Ă݂鎖�ɂ���B

�̐��ʂ��悤�₭�������̂��A�����P�����m�F�ł����B

���ꂪ�傫���Ȃ��Ă����ΈȌ�������Ă���̂ł͂Ɗ��҂��Ă���B

�V���V���悤�₭���̎����m�F���鎖���o���A����ɑ傫���Ȃ�̂��o�Ă����B

�V���Q�Q���~�J�����Ė����J����A���ƕs���̂��A�ł��ǂa�����������B�}�N���̑�G�Ŏ����傫���Ȃ�O�ɂقƂ�Ǘ����Ă��܂��A����ł͂܂��S�łɂȂ邾�낤�B

�ŏI�I�Ɏ����傫���Ȃ����̂͂Q�A�������n���O�ɂ邪�͂�Ă��܂��������~�܂��Ă��܂����B�d���Ȃ��V���Q�X�����n�B�傫���͕��X�����A�����P�O����

�W����{�A�t���قƂ�nj͂�Ă��܂��A�V���������傫���Ȃ肻���ɖ����̂ł��ׂēP�������B

�X�C�J�@�@

���N�͐ԁE���̏��ʃX�C�J���x���ɂȂ点����@�Œ���B

�������L�̐��@�ō��A�����Ƀ}���`��B�}���`�ɒ��a��P�O�����̌��������A�ԋʂP�{�A���ʂQ�{�̕c��A����

��A��͊�������܂Ŗ��[�����ɂ����Ɗ�������B

�e���͖{�t�W�`�P�O�����ɐ���s���`���āA�q�����R�{�L���B���̎q���Ɏ��Ԃ��������炻�����Ă�B

�ŏ��̎��Ԃ͈�ʓI�ɓE�ʂ��邪�A�ƒ�؉��ł͍ŏ��̎��Ԃ����z������B�J�̓��͌�z��r�j�[����킹�ĉJ��������Ȃ��悤�ɂ���

���Ԃ��炫�����ȓ����J�ɂȂ鎞�͑O���Ƀr�j�[���܂�킹�Ă����A�����͒������i�V�`�W�����j��z�����ăr�j�[����킹��B

��z���͂��̎��߂��Ƀ��x�������A���̌�Q�V�i�W���j�`�R�R�i�V���j���Ŏ��n�ł���B�i�����̕��ϋC���̐ώZ���V�V�T�x�ʂŎ��n�j

�@�@�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@

���ۂ̏o����@�@�@�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�S���Q�R����A�@�@�@�@�@�@�T���W���e�����s���`�@�@�@�T���P�Q���q�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T���Q�P���q��������

�@

�@ �@

�@

�U���T���ŏ��̎��ԂɎ���@�@�@�@�U���P�T�������܂��܂����тĂ����@�@�@�@�@�@�@�U���P�X���悤�₭�����傫���Ȃ�n�߂�

���������ɐ������n�߂�ƂƂ��Ɏ��Ԃ������Ȃ�A�U���T���ŏ��̎��ԂɎ��鎖���o�����B�Q�`�R���Ő������ǂ�������������̂Ǝv���B

�U���P�T���l�H���������͈���ɑ傫���Ȃ�Ȃ��H�B�ł����ʂ����Ȃ��H�ォ��炢�����Ԃ��s�x�����Ă��邪�A�傫���Ȃ肻���Ȏ��͌����Ȃ��B�s�v�c�Ȍ����������������l�q�����B

�U���P�T���Ɏ��������͌��Ǘ��ʂ��Ă��܂����B���̌�𑁒��ɂ��č��C�悭���s����Ƃ悤�₭�����t���n�߂��B�Q�P�����݂V���傫���������n�߂Ă��邪�A�n�\��ł͂Ȃ��x���ɂԂ牺�����Ă���̂ŏd���Ȃ��Ă���Ɩԑ܂ɓ���Ē݉�����K�v������B�����I�ɂ͂P�T�Ԍギ�炢���ȁH

|

|

|

|

|

�U���Q�S���Ԃɓ���� |

|

|

|

|

�V���V����ԂȂ�̃X�C�J�����Ȃ�傫���Ȃ��Ă���B�U���P�X���Ȃ̂łV�������炢�����n�������ȁH

�V���V����ԂȂ�̃X�C�J�����Ȃ�傫���Ȃ��Ă���B�U���P�X���Ȃ̂łV�������炢�����n�������ȁH

�V���Q�P���ŏ��̎������n�����B�d���͖�Q�j���ŊÖ����\���A���������H�ׂ鎖���o�������A�䕗�̉e���ƒ��J�̂��߂ɕa�C���������Ă���ȏ�傫���Ȃ�Ȃ��悤�ł���B�X�C�J���}�N���Ɠ����悤�ɗt���͂�Ă����̂ł��łɂȂ��Ă�����͏������n���悤�Ǝv���Ă���B

�V���Q�Q���Q�ڂ����n�A�傫��������Ƃقړ����B�㉽���n�ł��邩�y���݂ł���B

![]() �������̂��܂߂ĂV���Q�R�����݂U���n�A�Â����܂��܂��B�X�C�J�炵�����ł������B

�������̂��܂߂ĂV���Q�R�����݂U���n�A�Â����܂��܂��B�X�C�J�炵�����ł������B

�V���Q�S���c���Ă��邷�ׂẴX�C�J�����n�����B![]()

�Ȗ͗l���Z�����͉̂��F�̃X�C�J�A�����̂��Ԃ��X�C�J�A�ǂ���物�F�̕�����R�������悤���B���n�����͎��R�T���A�y���������Ēቹ�̋������̂��n���Ă��鎖�����������B

�ԃ_�}�Ɖ��_�}�̂Q��ނ��������B�Â��̂͐ԃ_�}�A��R����͉̂��_�}�ł���B

�}���@�@�@�@

�T�����{�����ɂQ�O�����Ԋu������d���B���ɑ_���鎞�͏�ɖԂȂǂŃJ�o�[������

�U�����{�{�t�R�����炢�̎��ɍ������Q�Ocm�̂Ƃ���֒ǂ�������āA�y����B

�U�����{�{�t�T�����炢�Ő��E�S����

�@�@�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@�@

�@�@ �E�}�̕����}�����ꂪ�����Ȃ�

�E�}�̕����}�����ꂪ�����Ȃ�

���ۂ̏o���

���s�̌o�� �S���P�R�����d��.�B�S���Q�T���肪�o�n�߂��Ƃ���ɐH�ׂ��S�łɋ߂��B�肪�o�钼�O�͓����c��݁A�n�\������ē������������Ƃ����_���āA���̓��������܂�ŐH�ׂĂ���B |

����ȓ��̓����o�Ă��� |

���̓����Ȃ� |

�@ �@ �߯����قŃJ�o�[�@�@�@�����Ȃ�������� |

| ���\�傫�����i�E�̎ʐ^�̑��Ղ��猩�Ĕ��ł́H�j�̂悤�ŁA���̓�������Ĉ������肠���č�����������o���Ă�����̂�����B��x�ꂩ������Ȃ����A�y�b�g�{�g�����ɐ��ďo�Ă�����ɔ킹�Ă݂��B�܂����������H�ׂ�ꂽ��̌s�̂Ƃ��납��肪�o�Ă��Ă�����̂�����B�傫���Ȃ邩�ȁH |  |

�@ |

�J�o�[�̂��A�ʼn肪�炿�{�t���o�n�߂� �J�o�[�̂��A�ʼn肪�炿�{�t���o�n�߂� |

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@

���ɐH�ׂ�ꂽ�Ƃ���͍ēx����d���ď������������{�t�������ɏo���@�@�@�T���Q�X���{�t���T�����Đ���s���`

�U���P�T���s���`�������t����e�肪�������n�߂��B�@

�V���Q�P�����������}�t�����Ă������ُ͈킪�����̂ɁA���͂ǂ̎}�ɂ��t���Ă��Ȃ��B�}���̎��n�����͂����Ƃ����Ɏn�܂��Ă���Ƃ����̂Ɉ���Ɏ���Ȃ��B�����͂킩��Ȃ����A�����܂ő҂��Ă������t�������ɖ����̂ł��ׂČ@��N�����p�������ɂ����B���N�͑厸�s�ł���B

�T�c�}�C���@�@ �@�@�@

�@�@�@ �y�b�g�{�g���ŕ��Ԃ�������B

�y�b�g�{�g���ŕ��Ԃ�������B

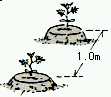

�T�����{�c�����߁i���傫���Ȃ邪�������Ȃ��j�܂��͐����i�傫���͏����������������j�ɂ����ĐA����B

�@�@�@�@�i�V�����O�D�R�����Q�P�{�@�S�����S�Q�{�j�B���̊W�łQ�O�����ƂR�O�����̂Q��ނ̊Ԋu�ɂ����B

�c��A������������邪���̏���~���m������ƍ������������B

��A��W�O�����炢�ŐL�т����̓r������o�����͐���B�������т�������ĂV�����A���Ă����������������B

�@�@�@�@ �@�@

�@�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

���ۂ̏o���

�c�͂T�O�{�P�ʂŔ̔�����Ă���B�i��͊֓��ő����g���A���ő���������A���̑���P�P��B�c���̔��J�n�����Ƃ����ɖ����Ȃ�̂ŕK�v�ȕi��͑��߂ɔ����Ă����B���N�͖�������S��28���ɐA�����B�A���������͉����������̂Ť�c�̗t�͂������肵�Č͂�Ă���悤�Ȋ����H�B�[���Ɋ������āA�����ɂ͏����������A���̓��������������̂ł�����œ��悯�������B�����̌��ʂ����������A��͂�t�͂�������B�����������荪�Â��̂��ȁH�B�b���͖��[�������Ă���邵���Ȃ��B

�c�͂T�O�{�P�ʂŔ̔�����Ă���B�i��͊֓��ő����g���A���ő���������A���̑���P�P��B�c���̔��J�n�����Ƃ����ɖ����Ȃ�̂ŕK�v�ȕi��͑��߂ɔ����Ă����B���N�͖�������S��28���ɐA�����B�A���������͉����������̂Ť�c�̗t�͂������肵�Č͂�Ă���悤�Ȋ����H�B�[���Ɋ������āA�����ɂ͏����������A���̓��������������̂ł�����œ��悯�������B�����̌��ʂ����������A��͂�t�͂�������B�����������荪�Â��̂��ȁH�B�b���͖��[�������Ă���邵���Ȃ��B

�T���P�P���c��A���Ă����Q�T�ԁA�����������Ȃ��Ă���������ƍ��t�����B�V����������Ă��ꂩ��͂ق��Ēu���Ă������̂Ō��\�y�Ȗ�ł���B

�T���P�P���c��A���Ă����Q�T�ԁA�����������Ȃ��Ă���������ƍ��t�����B�V����������Ă��ꂩ��͂ق��Ēu���Ă������̂Ō��\�y�Ȗ�ł���B

�T���Q�X�����̐悪���юn�߂�

�U���P�T�������������ŗt���������Ă����B�W���K�C���Ɠ����Ŏ��n�܂ł̎�Ԃ͂����炸�A���ӂ̑���肾���ň���瑢��₷����ł���B

�U���P�T�������������ŗt���������Ă����B�W���K�C���Ɠ����Ŏ��n�܂ł̎�Ԃ͂����炸�A���ӂ̑���肾���ň���瑢��₷����ł���B

�s��t�̐����͏����ŐL�т�Ƃ��낪�����Ȃ��Ă����B�ꕔ�͔����z���ē��H�̂ق��ɂ܂Ōs��L���悤�ɂȂ��Ă����̂ŁA��̐�[������Ɍ�����悤�ɂ��Ă���B

�s��t�̐����͏����ŐL�т�Ƃ��낪�����Ȃ��Ă����B�ꕔ�͔����z���ē��H�̂ق��ɂ܂Ōs��L���悤�ɂȂ��Ă����̂ŁA��̐�[������Ɍ�����悤�ɂ��Ă���B

�W���Q�T�������@������邽�߁A���Ɏ�����Ă݂��B�܂��������悤�ł��������P�������@���Č���ƁA��͂菬�����̂������������n�ł����B

�X���P�X�����n

�X���P�X�����n

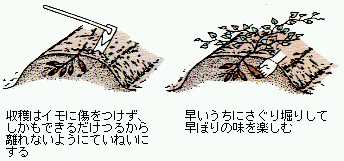

�E���@�{���̕c�����������̂ő傫�Ȃ��̂��S��

�����@�c����L�т��s���r���œy�ɍ������낵�A��������

�@�@�@�@�������������̂ŏ������̂�������

�X���Q�R���@�������ƈꏏ�Ɉ��ق�����A�傫�Ȃ̂����n�ł���

�X���Q�U���@�c�������̎��n�ʼnĖ�؍Ō�ɂȂ����B

�@�@�@�@�@�@�@���̎ʐ^�͓y���������ԂŁA�o�������X

�@�@�@�@�@�@�@�傫���̂ɍ������ď��Ԃ�̈������������ꂽ��

�@�@�@�@�@�@�@���ꂪ���\���������ĐH�ׂ���T�C�Y�B

�@�@�@�@�@�@�@�_�Ƃł͂������Ƃ��Ď̂Ă���傫���Ǝv���B

�@�@�@�@�@�@�@�������A�䂪�Ƃł͏d�Ă���B

����l�M

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�@�@�@�@�R�����{�@�c��A�����B�@�@�@�@�S���Q�S�����������@�@�@�@�@�T���R�����Ȃ�傫���Ȃ�@�@�@�@�@�@�@�K�V�傪�o���n�߂�

�U���P�T�����������͎~�܂��Ă��܂���͐H�ׂ邾���B�������s�͍d���Ȃ��Ă���悤�ł���͎̂Ă邵���Ȃ����B

���f�B�V��

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

�@�@�R���R�O�����d���@�@�@�@�@�@�S���Q�S�����Ȃ�Q���@�@�@�@�@�@�T���R�����d���Ă����R�T���@�@�@�@�@�@�@�@�����傫���Ȃ��Ď��n�n�܂�@�@

�@�@�S���W���肪�o��@�@�@�@�@�@�@�ꕔ�����ɒ�A

�R�������ɖ�R�O�Â��n�ł��A����Ɏ��n�Ԋu���Z���Ȃ��ĂQ�T�Ԍ�ɂ͑S�����������B�傫���̂͒��a�T�������炢�A������Ǝ��n���x���ƂЂъ��ꂵ�Ă��܂��̂Œx��Ȃ��悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����i�K�ŊԈ��������Ȃ���A�t����傫���Ȃ��č����������Ȃ��B���d�����͊Ԉ����Ȃ��Ă��悢�悤�ȊԊu�ɂ��Ă����Ύ�Ԃ��Ȃ��邵�������悢�̂ŗ��N�͒��ӂ��悤�Ǝv���B

�T���Q�W���ŏI�̎��n���I�������A�Ō�͗t����傫���Ȃ荪�̑���͏����������̂ŁA���n�͗]��x�����Ȃ������ǂ��B

�C���Q���}��

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@

�S���Q�T���c���A�@�@�@�@�@�@�@�@�T���R���������������@�@�@�@�@�@�@�T���V���ڂݖc��ށ@�@�@�@�@�@�@�@�T���P�U���Ԃ��J���@�@�@�@

�����Ă����c�͖��Ȃ��C���Q���������B�w��͒Ⴍ�������̂Ɏ�������̂͑����\�z�O�̐���s���ɂȂ��Ă���B

�@�@

�@�@ �@

�@

�T���Q�P�����������̎����o����@�@�@�@�@�T���Q�X�����߂Ă̎��n

��Ȃ��C���Q���͔w���Ⴍ�A�����Ɏ��n�ł��邪���̕��A���n�ʂ����������Ȃ���Ɉ�i������Ƃ��������Ȃ�Ȃ��B����͖�����ɂ��悤�Ǝv���B

�s�[�}��

�S���P�W������R���_�ƍ��Z�ցA��ʎЉ�l�Ώۂ̖�؋����ɒʂ��Ă���̂ŁA�琬���ꂽ�c���Ă�������B

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

�S���P�W���c���A�@�@�@�@�@�@�@�@�T���R���ڂ݂��o���n�߂�@�@�T���V���ԍ炭�@�@�@�@�@�@�@�T���P�U���ŏ��̎��@�@�@�@�@�T���Q�X��������W������

�@

�@ �@

�@

�U���P�X�������Ɏ������n�߂��@�@�@�@�P�T�ԂŎ��n�ł���ʂł��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V���Q�Q�����\�H�ׂ���Ȃ��قǎ�������

�W�����{�A���ς�炸��R���n�ł��Ă���B�s�[�}���͎����I�ɂ������Ԏ��n�ł���Ƃ����������������B�ł�����ȂɐH�ׂ����̂ł��Ȃ��̂ŗ��N�͂R�����炢�ɂ��������悳�����B

�ʎ�

��ɐA���Ă���ʎ��̉Ԃ�������傫���Ȃ��Ă����l�q��߂炦���ʐ^

| 5��1���@�ڂ� | �Ԃ��J��(5/12) | ������(5/19) | �����傫���Ȃ�(6/8) | �傫���ŏI��(10/1) | ���n���O(11/26) | |

| �~�J�� |  |

|

|

|

|

|

| �Ãi�c |  |

|

|

|

|

|

| �` |  |

|

���N�͖���������ɁA�A���ւ����ŏ��̔N�ł����邵�A���t�������Q�����ł��� | �c�O�Ȃ�����\���łȂ��������߂����ʂ��Ă��܂��� | ���̖��H�Ȃ̂ɂȂ����Ԃ��炢���B ��N�������炫�����̂ŏt�ɂ͍炩���A�����t���Ȃ������B |

|

| ��ٰ��ذ | �ڂ݂͑�R���Ă��邪�A�炢����ԂƂڂ݂̋�ʂ�����B |  |

|

���ς�炸�̑傫���ł���ȏ�傫���Ȃ�Ȃ������H |  |