9月16日

9月16日

東北新幹線 東京発 7:40 やまびこ ⇒ 新白河 9:07着

ここからはバスで東北道を北上 白河インターから十和田インターまで約484Km

最初の観光地 中尊寺 次に八幡平を経て十和田湖畔のホテルに

9月17日

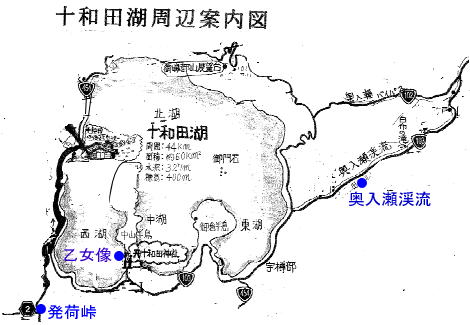

2日目は十和田湖畔の奥入瀬渓流 十和田湖 乙女像 発荷峠

この後十和田インターから東北道を南下 松島経由で 白河インターまで533Km

東北新幹線 新白河発 20:15 やまびこ ⇒ 東京 21:36着

今回の旅行は福島県をバスで出発してから、東北の有名観光地を串刺しにするような形で縦断。

総走行距離約1000Kmの長距離観光だから、観光地を見学する時間は極端に短く昼食もそこそこに移動することで大変であった。特に初日はあいにく雨模様のため八幡平では霧の中、道もよく見えないくらいで疲れ果てた感じがする。

中尊寺

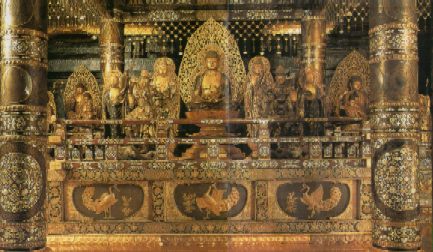

天台宗東北大本山で慈覚大師が開山した後、12世紀に藤原清衡が多宝塔など多くの堂塔を造営した。有名な金色堂は14世紀の火事にもかろうじて残り、現在再建されたものが公開されている。内部の写真撮影が出来ないので、一部資料から紹介する。金色堂全体が建物の中に納められ、大きさは思っていた以上に小さいもであった。ご本尊は阿弥陀如来。その前に観音菩薩、勢至菩薩、左右に三対ずつの六地蔵、最前列には持国天と増長天が護っている。屋根瓦は木製で、軒下から柱はもちろん床全てに金箔が貼られている。柱は夜光貝や象牙などによる螺鈿細工や蒔絵が施されている。

金色堂 ご本尊と螺鈿細工 入場券

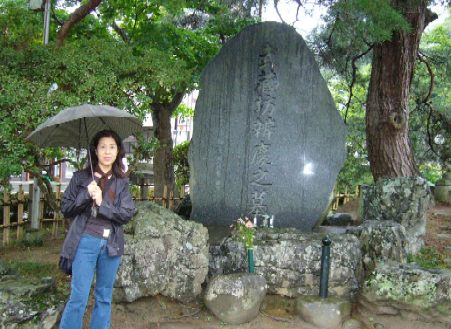

金色堂が入る建物 金色堂参道 松尾芭蕉像

入口 近くにある武蔵坊弁慶の墓

八幡平

雨でなかったら雄大な景色が眺められたが、あいにく周辺は霧雨で何も見えない。

晴天であれば眺められた景色と霧しか見れない駐車場は対照的な写真。

例年であれば頂上付近では9月中旬草紅葉が始まる景色であったが残念。

十和田湖

奥入瀬渓流

青森県と秋田県にまたがる十和田湖。周囲44Km、深さ327mで中ぐらいの大きな湖。この湖から流れ出る渓流が約14Kmの奥入瀬渓流としてよく知られている。渓流は遊歩道が完備され、歩くのが最適のコースであるが我々観光客はバスで車窓から滝や岩場などの名所を車窓観光。途中の雲井の滝付近を少しだけ歩く。昨日の雨で水量は豊富なため比較的滝はきれい。と言っても高さは低く色んな名前がつけられているが、観光名所としてどうしても付けなければといってつけた名前が見え見え。でもこれからは紅葉と渓流を楽しむ最高の季節だ。

とりわけ滝が多くそれぞれが小さなもの。それもそのはず本流は十和田湖から流れ出るので水量はあるが、渓流の両脇は大きな山もなく水量は限られているため。

十和田湖畔

青森県と秋田県の県境が湖の中央にあり、これが決まったのは2008年というから驚きでもある。湖畔には高村光太郎作のブロンズ像「乙女の像」の他、十和田ビジターセンター、十和田科学博物館などがあり、観光用の湖上遊覧船もある。しかし特別観光地としての名所もなく静かな湖と言ったところ。高速道路から十和田湖畔に来る道は曲がりくねった細い道、車酔いが起こっても不思議でないくらい。途中発荷峠を越えるとき十和田湖を上から眺められる唯一の場所で休憩所もここしかない。

遊覧船乗り場 遊覧船 乙女像

十和田神社 発荷峠より十和田湖を望む

松島

日本三景のひとつ松島にはさすがに観光客が多い。島巡りには観光船が何種類もあって、どれを選ぶかは個人で訪れた人たち。我々ツアー客はすでに決められた観光船(ツアー会社と提携している)に乗る。約30分、1000円の島巡りで主なところを廻る。船に乗り込むとスピーカで案内が始まるが、最初にカモメ用のえさを販売する。えさといってもえびせんの袋詰めで人間用そのもの。それを買っていざ湾内に船を走らせるとカモメもよく知っていて、船を追いかけながら飛んできてえさをねだる。観光客は島観光よりカモメのえさやりとカモメ観光になってしまう。カモメのえさがなくなる頃に観光すべく島が左右に現れ、ようやく島巡りにとなる。

日本三景のひとつ松島にはさすがに観光客が多い。島巡りには観光船が何種類もあって、どれを選ぶかは個人で訪れた人たち。我々ツアー客はすでに決められた観光船(ツアー会社と提携している)に乗る。約30分、1000円の島巡りで主なところを廻る。船に乗り込むとスピーカで案内が始まるが、最初にカモメ用のえさを販売する。えさといってもえびせんの袋詰めで人間用そのもの。それを買っていざ湾内に船を走らせるとカモメもよく知っていて、船を追いかけながら飛んできてえさをねだる。観光客は島観光よりカモメのえさやりとカモメ観光になってしまう。カモメのえさがなくなる頃に観光すべく島が左右に現れ、ようやく島巡りにとなる。

今まさにエビセンを食べようとするカモメ

五大堂 島の間を進む遊覧船

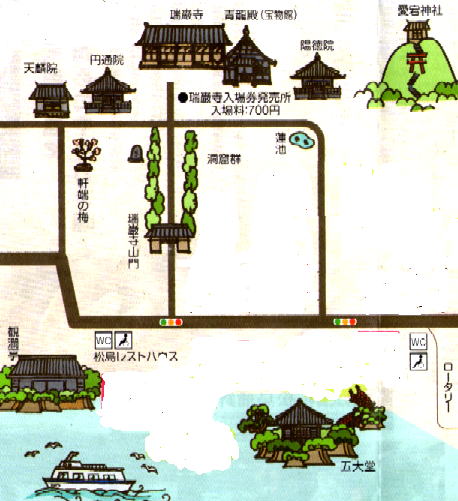

円通院

伊達政宗の嫡孫(ちゃくそん)光宗の霊廟として、正保4年(1647)瑞巌寺第100世洞水和尚により三慧殿(さんけいでん)が建立された。境内の庭には約350年前に造られた心字の池を中心とし石庭がある。また、バラの庭「白華峰西洋の庭」は6,000平方メートルあまりに色とりどりのバラを植え込まれ、バラ寺として知られていたが現在ではバラの数は少なくなり、境内いたるところにコケを配して、コケ寺として訪れる人々に安らぎを与えている。

円通院 京都庭園に似た構造 薔薇園

瑞巌寺

長5年(828)、慈覚大師円仁によって開創された奥州随一の禅寺で,延福寺と呼ばれていた。延福の寺号は天台宗の総本山,延暦寺に由来する。本堂へと続く参道は、両脇に鬱蒼たる杉木立が続き伊達家の菩提寺である威厳さも表しているよう。松尾芭蕉の像はいたるところに立っているが、お土産屋の店頭に座っている人形で来客を待っているのも珍しい。

瑞巌寺山門通り 松尾芭蕉人形と 瑞巌寺門前像

その他

ベルギー・オルゲール・ミュージアムにある小便小僧 ホテルフロントにあったミニねぶた人形

<国内旅行>