参照: ぐんまアグリネット、奈良県農業情報相談センター

1.土つくり

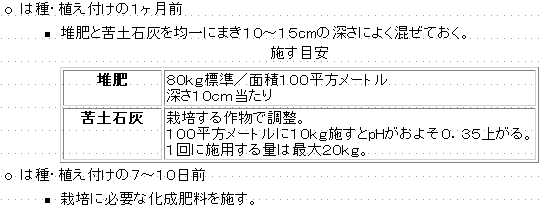

☆:土壌改良材(石灰、苦土石灰など)を施すことにより、野菜の種類に応じた土の酸度に調整する。

☆:土壌改良材(石灰、苦土石灰など)を施すことにより、野菜の種類に応じた土の酸度に調整する。

☆:有機質(堆肥や腐葉土)を施すことにより、土を団粒構造にするとともに、肥料分を蓄える力を高める。

☆:畑はスコップなどで深く耕し、下層の土が空気に触れるように、土を土下反転させる。このとき、堆肥を1m2当たり2〜3kgが全体に混ざるように、あらかじめ耕す場所にばらまいておく。同時に、土のpH調節のために、苦土石灰や消石灰を施す。石灰類の使用は、元肥を施すまでに済ませておく

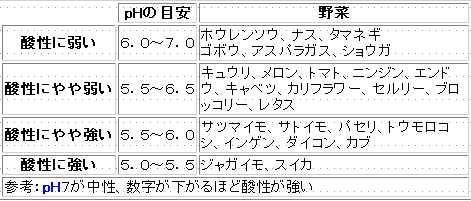

2.PHと野菜

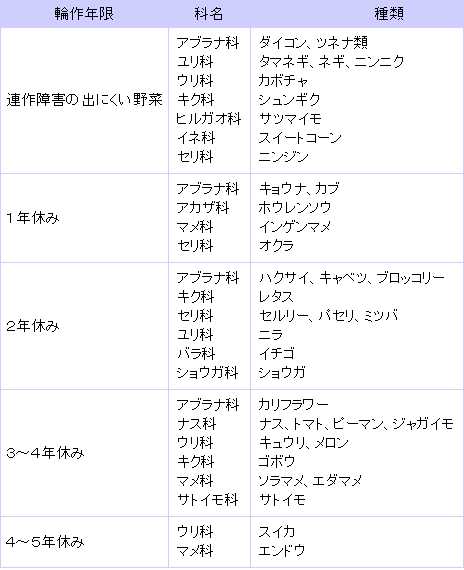

3.野菜の連作障害

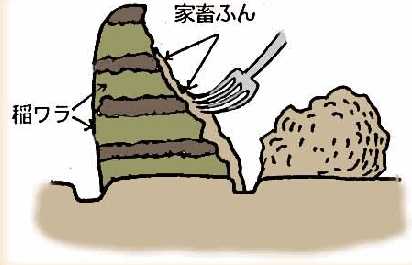

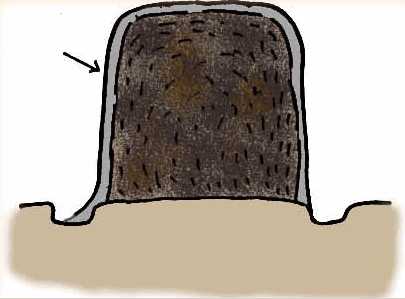

4.堆肥つくり

![]()

![]()

![]()

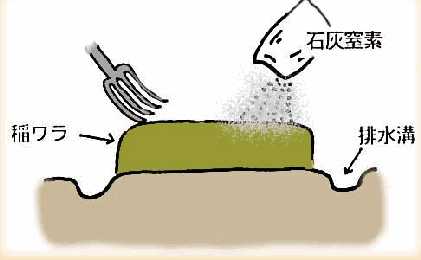

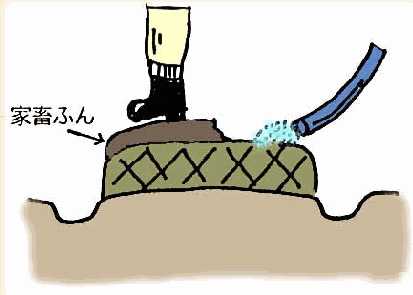

微生物の活動を活発にする4つの条件(温度・水分・空気・原料の炭素と窒素の割合−炭素率)が大切。家畜ふんは窒素が多く、分解しやすいが、生ふん状態では水分が多く、通気性が悪く分解が進まない。オガクズや稲ワラなどを加え、水分を調整し通気性を良くし積む必要がある。また、稲ワラ・モミガラ・麦ワラは炭素率が高く、微生物の体を作る窒素が少ないので、炭素率を下げるよう速効性の窒素を加え、水分を60%前後に調製して積む。

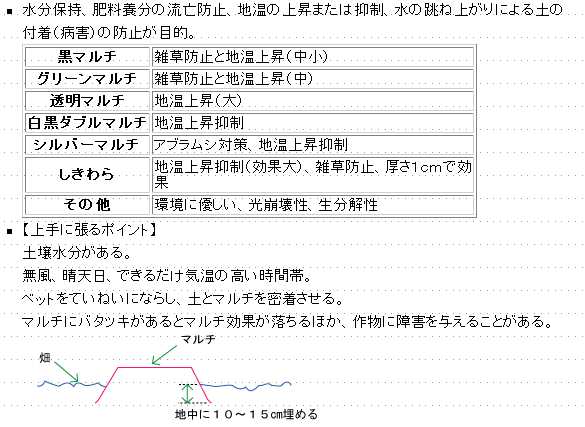

5.マルチ

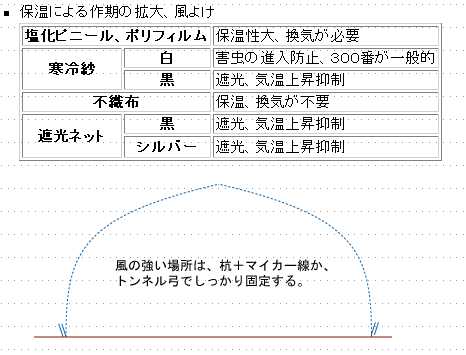

6.トンネル

7.苗の定植

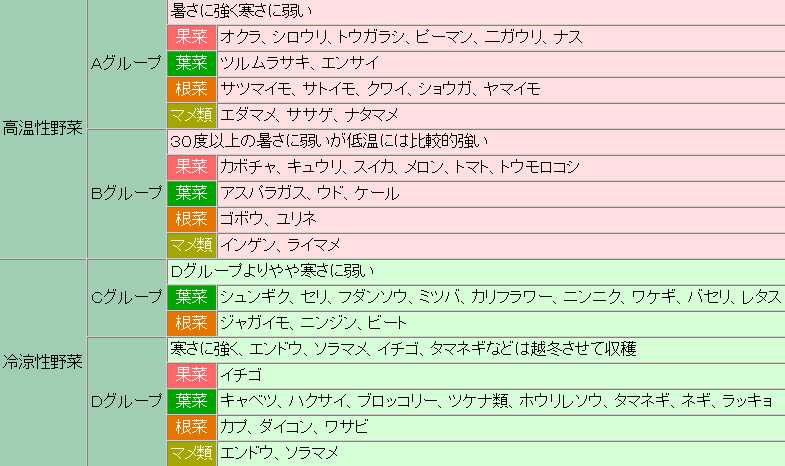

8.温度と野菜