�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�Q�O�O�W�N�X�`'09/�S����t���@�@�@�@

�@�@�@�@�Q�O�O�W�N�X�`'09/�S����t���@�@�@�@ �߂�

�߂��S���Q�S��

�\���}���ɂ̓A�u�����V�������ɂ��Ă����̂ŏ��ł����đΏ������B���n�܂ł܂��P�P���Ȃ�Ƃ��������ė~�����B�G���h�E�͉Ԃ��炫�����t���n�߂��B���������݂����Ԃɂ�������Ɖ˂����Ă��Ȃ������������ē|��Ă���B�Ƃ肠�������͂Ƀ��[�v���ĂȂ�Ƃ��N�����������������Ɩ��|��邩������Ȃ��B

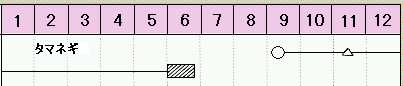

�^�}�l�M�͏����Ɉ���Ă���B

�S���P�V��

��N�ɐA�����^�}�l�M�A�\���}���A�G���h�E�͂悤�₭�傫���Ȃ�n�߂Č�͎��n�܂ł��̂܂܁B�����\���}���̓A�u�����V����������t���Ă������Ȃ��ߎ���͏��ō�ƂɂȂ肻���B�����ɗ��Ă��܂˂��̎�܂�����A�����c�ƍw�������c�ɐ����̍����o�Ă����悤�ł���B�G���h�E�͉Ԃ��炫�n�߂Ă�����������ƒx�����ȁB

�R���Q�R��

�\���}���������Ɉ���Ă��肻�낻��Ԃ��炫�n�߂��B���ꂩ��̓A�u�����V�Ƃ̐킢���n�܂�B

�R���P�X��

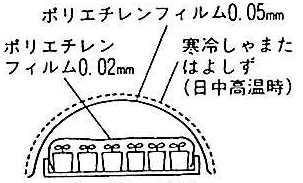

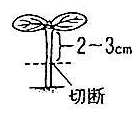

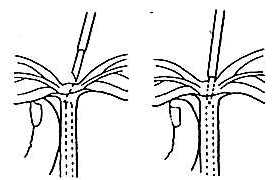

����ǂ��̎x���ƃl�b�g�薠���������Ă����œ|��Ȃ��悤�ɂ����B�}�̂悤�ɂQ�{�̎x�����N���X���ė��āA�㕔��R�ŌŒ肷��B���̌��������Ƃ���ɉ��x�������Čq���ł����A�S���łP�Q���܂ŐL���B���X�ɋ،����p�Ɏ��t���ē|��Ȃ��悤�ɂ���B�l�b�g�͏㕔�̎x���ɉ��킹�ă��[�v�肻���Ƀl�b�g�̒[��ʂ��Ă����A�y�̋߂��ɂ����[�v���ď㉺�Ńl�b�g����������R�Ŏx���ɌŒ肷��B���̏�Ԃ��������Ă���x���̗��ʂɃZ�b�g���Ă���ǂ��̕c���l�b�g�ŋ��ނ悤�ȏ�Ԃɂ���ƐL�тĂ��閠�����܂��ď�ɐ����ł���B

�R���V��

�Q���P�R���Ɏ�܂����āA�������ň�Ă��c�^���J�[�����������Ȃ萬�����Ă����̂Ŕ��ɒ�A����B���̎����̊����͂܂��������̂łЂ���Ƃ��Č͂�邩������Ȃ����A���̂܂܉������ɒu���Ă������Ƃ��o���Ȃ��̂Ŏ~�ޖ�����A����B���ł̓X�i�b�v�G���h�E�������ɑς��Ċ撣���Ă��邩��Ȃ�Ƃ���̂ł́H

�R���T��

�~���z���Ă悤�₭�t�ɂȂ����R���A���ꂩ�炮����̂���ǂ��Ƀ\���}���A�^�}�l�M�͂Ȃ�Ƃ������������撣���Ă���B��͎��Ԃ̖��Ǝv���邪����ǂ������͎x���𗧂Ď��ӂɖԂ�Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�\���}���̓A�u�����V���т�����t���Ǝv����̂ŋC�������Ȃ��B

�@

�@  �@

�@

�P���Q�U��

�L���x�c�̍ŏI���n�����Ď��ӂ̑���������Еt���A�͔�Ƌ�y�ΊD�A�����엿���T���čk�^�@�ōk���B���̏ꏊ�͉Ė�Ƃ��ăX�C�J��i�X�A�g�}�g�A�s�[�}���ɂȂ�̂ő����͂Q�O�O�X�N�Ė�Ɉڂ�B�c��������܂߁A�^�}�l�M�A�X�i�b�v�G���h�E�͈����������̃y�[�W�ŕ���B

�P���P�U��

�������̏t�e�A�J�u�����ׂĎ��n������A�������͔|�̏����ő����Ƃ�A�������ĕ���Ɏd�グ���B�S�{�̃z�[�X�𐅓��ǂɐڑ����A�z�[�X�ɊJ����ꂽ�����Ȍ�����U�������ĂP������u�A�\���Ȑ�����y�ɗ^������l�R�u�Z���`���E�ގ��̔_��������ċ쏜����B���̌�͍k�^�@�ōk���Ĕ엿���܂��قڊ�������B�L���x�c�͂W���������n���Ďc���Ƃ���P�O���炢�ɂȂ����B

�P���P�R��

�������ɎU�����邽�ߗl�q�����ɍs���Ă����B�J�u�Ət�e�͂܂��������n�����ł��邽�߁A����̂P�U���ɂ͂��ׂĎ揜�����������Y��ɂ���B

�@

�@

����܂߂̃}���`�����̂��߂͂��ꍪ�����ނ��o���ɂȂ��Ă����B�Ƃ肠�����c���Ă����}���`�̈ꕔ�ɓy��킹�}���Ă������A����̍�Ɠ��ɂ͉��炩�̎藧�Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ������H�B�^�}�l�M�͎v�����قǐ������Ă��Ȃ��̂͊������܂��܂������Ă��邽�߂łR���ɂȂ�}�ɑ傫���Ȃ邱�Ƃ��낤�B�O�ɈڐA�����t�e�͊����̂��߂ɏ�����������A�ł�����ɑς��ĂQ���܂Ŏ���������������Ȃ��Ȃ������Ɏ��n�ł��邱�Ƃ����҂���B�L���x�c�����낻�낷�ׂĎ��n���Ȃ��Ƃ����Ȃ������ɂȂ��Ă����B

�P���T��

�V�N���߂Ă̍�Ƃ͉������̐�������n�܂����B�܂��z�E�����\�E�̂��ׂĂ����n�A�t�e�͐H�ׂꂻ���ȑ傫���̂��̂����n�A�����ȕc�̈ꕔ�������̊O�ɈڐA�A�J�u�͊Ԉ����Ȃ������̂ň炿�������A�Ƃ肠�����J�u�炵���Ȃ��Ă������̂��c���ď����Ȃ��̂����ׂĊԈ������n�����B���Ȃ艷�������Y��ɂȂ��āA�c��P��̍�ƂŃ������̂��߂̓y����ō�Ƃɓ��鏀������������B

�����O�ɈڐA�����t�e�͊����ɑς��Ĉ���Ă���邩�ȁH

���̑��卪��L���x�c�A���Ȃǂ����n������A�敪�������Ƃ��������̂Ō��\���Ԃ��������Ă��܂����B�����͎����A���̑������ƁB���ɑ卪�͐؊��卪�̎R���o���������B

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�Z�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�M�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ƃL���x�c�@�@�@�@�@�@�@�@�@����܂�

�@

�@

�@

�z�E�����\�E�A�t�e�ƃJ�u�̊Ԉ������������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�卪

�P�Q���Q�U��

���N�Ō�̍�Ɠ��B����������ł��邪�C���͂P�O�x�A�X�ɕ����P�O���߂������ƍ�Ə����Ƃ��Ă͍ň��B�傫��������z�E�����\�E���n�����C���ɉ������̐��������˂āA�����؎��n��t�e���ӂ̑����Ɗ������s�����B�K���ɂ��ĉ������ł̍�Ƃł��������߁A�����ɐi�߂邱�Ƃ��o�����B����ō��N�͏I�����邪�A���N���Ė�̎�܂��Ɖ������ň�Ă郁�����̎�܂��Ȃǂ��Ȃ�d�������肻���B

�@�@�@

�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@

����ǂ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�z�E�����\�E�i�����j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���܂˂�

�@�@�@�@

�@�@�@�@

����܂߁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L���x�c

�N���̐���͏�L�ʐ^�̂悤�łقڏ����Ɉ���Ă���B�L���x�c�͓�������x�ꂪ�����ĐS�z�������A�ŋ߂̋C�����ō��Z�̔��L���x�c�Ɋ�����Q���o�Ă��钆�A�x�ꂽ�����̂��ߕԂ��Ă悢���ʂɂȂ����悤���B�����K�����邩������Ȃ��̂�������H�B

�P�Q���P�R��

����y���ɖ��߂Ă������ʃP�[�X�ɐU����^���Ȃ��悤�Â��Ɏ��o���āA�ł���������B�_�f�̎Ւf�����܂������Ē|��I�Ȃǂ��D�ɂȂ炸�Y��ȊϏܗp�O�Y���o���オ�����B�ޗ��̌��^�����̂܂ܕۂ��Ċ��S�ɒY�����Ă��邪�A�I�̂悤�ȃC�K���ׂ��܂c���Ă���͕̂s�v�c�Ȃ��炢�ł���B�����i�̈ړ��͂�قǒ��ӂ��Ȃ��ƌ`�������ɉ��Ă��܂����ߑ�ςł���B

�@

�@ �@

�@

���߂��ʃP�[�X�����o���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���o�����P�[�X���璆�g�����o���ċL�O�B�e

�@

�@ �@

�@ �@

�@

��O�͂͂��̉ԁA�̎��⏼�ڂ�����Ȃǁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�|�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�傫�ȏ��ڂ�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����I

�P�Q���P�Q��������12�����{�Ƃ͎v���ʒg�����ō�Ƃ��₷�����ł������B��������i�������̂ʼnĂ��납��v�悵�Ă����O�Y���A���X�������n�ߏI�������̂͂S������ƌ��\���Ԃ����������B�菇�͎ʐ^�ɉ����Č��Ă����Ɨǂ�������Ǝv�����A�ŏ��̊Ϗܗp�O�Y�ޗ�������^�C�~���O�͖��k�����Ă����A���̌�͎�ۂ悭���k��ςݏグ�Ă������Ƃ��d�v�B���̌�S���Ԃ��炢�͂����҂̂݁B�����Ė��k�S�̂������Ȃ��Ă��Ăقډ����o�Ȃ��Ȃ��Ă����^�C�~���O�����v����āA�ޗ��̓��ꂽ�ʃP�[�X�����₭���o���A���炩���ߌ@���Ă������y���ɍ����Ȃ������k����ʂɓ���A���̏�ɊʃP�[�X��Â��ɒu���āA�X�ɂ��̏�ɓy�n��킹��B���̍�Ƃ͊ʃP�[�X���̌O�Y���x���ɂ₩�ɉ����A�_�f���Ւf���邱�ƂŊD�ɂȂ�̂�h�����߁B�������A�y���@��Ԃ��ĐÂ��ɊʃP�[�X���J���A���g�����o�����ƂŊϏܗp�̌O�Y���ł���B���͉��̏L�����ߕ��ɂ��݂��ݓ����̂��痣��Ȃ��̂łǂ����悤���H

�O�Y���n�߂�Ɗ����܂ł̊Ԃ͎��Ԃ������Ղ�o����̂ŁA���܂��Ă������n��Ƃ��s�����B�l�Q�͂��ׂĎ��n�A�g�}�g�͂��ׂēP���A�����͂��ׂĎ��n�A�z�E�����\�E�͂R�����n�A���̑��卪�A�L���x�c�A�l�M�ȂǁB�Ȃ�Ƃ�������̖����ꂽ���Ƃ��B�������͍����Ȍ�V������܂��͂��Ȃ��̂ŁA���T����͍�Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��낤�B���炭�~�x�݂��ȁH

�@

�@ �@

�@ �@

�@

���˂�|���Ė̔p�ނƐV�����ɉ�����@�@�@�@�@�@�@�@���R���n�߂�Ɖ��˂𗧂Ă�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���k�����͂ɒu���ςݏd�˂Ă���

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�Ϗܗp�O�Y�̍ޗ�����ꂽ�ʃP�[�X���ڂ���@�@�@�@�@�@�@�@�X�ɖ��k��ςݏd�ˎR�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q���ґS���̋L�O�B�e

�@

�@ �@

�@ �@

�@

��1���Ԍ㉌�͏o�邪�܂��܂����Ԃ͂�����@�@�@�@�@�@�@��R���Ԍ�悤�₭�O�Y�ɂȂ�n�߂�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��S���Ԍ�X�������O�Y�ɂȂ�

��T���Ԍ�S�̂��O�Y�Ɂ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���˂�����������Ȃ��Ȃ芮���@�@�@�@�@�@�@�����R������Ď�ۂ悭�ʃP�[�X��y���ɖ��ߖ��k�͍L������������

�P�Q���T��

�Ϗܗp�O�Y������P�Q���Ɏ��{���邽�߂̏���������B�ꏊ�̐��n�ƌO�Y�ɂ���ޗ��i�|�A���ۂ�����A�C�K�I�j�Ɛd�Ȃǂ���z�B���n���͑卪�ɐl�Q�A�J�u�A�l�M�A�L���x�c�ȂǁB���͂��낻��I���ɋ߂Â��Ă���̂ŁA�c�������̂��������n�̐摗�肪�o����悤�Ɏ��̗͂t����ɏグ�āA�R�Ŕ��芦�����璆�S��������Ƃ����{�B�g�}�g���Ō�ɂȂ����̂ƊO�C���������������Ă������߁A�����̃r�j�[�������ׂĕ���̕ۉ���������B

�P�P���Q�W��

���n���ŏI�ɋ߂��Ȃ��Ă����B�卪�͍�����a���ꕔ�������Ă���A�����ł��ׂĂ����n�����B�����c���Ƃ��됔���A�l�Q�͂܂��܂���������c���Ă���̂ň��S�ł���B�\���}���͑��悯�Ɩh���̂��߁A�V�m�|�̍������͂ɗ��Ă��Ƃ��s�����B

�@

�@ �@

�@

����ǂ����肪�o�n�߂ė��N�̏t�\���}���Ɠ��������Ɏ�������̂ł��炭�͉z�~�Ō͂�Ȃ��悤�Ɋ撣���ė~�����B

�������̃z�E�����\�E��J�u�A�����ȂǏ����Ɉ炿���낻����n�����ɂȂ��Ă����B�������̍앨�����݈���Ă�����̂ōŌ�ɂȂ邽�ߑ�Ɉ�ĂĂ�������Ǝ��n�������B

�P�P���Q�P��

�����͔��A�L���x�c�A�卪�A�l�Q�A�g�}�g�̎��n�𒆐S�ɍ�Ƃ����B���͕a�C�����͂ɔ������Ă���̂ŁA���N�Ȃ��̂��o���邾���������n���Ă����Ȃ��ƕ����Ă��܂����߁B�܂��卪�͑��肷����ƒ��ɃX�������Ă��܂��H�ׂ�Ȃ��Ȃ邩������Ȃ��B�Ȃǂ̗��R�Ŋ撣���Ĕ������������ɐH�ׂ悤�Ǝv���B

�卪�͒������́A�������́A�Ȃ����Ă�����́A�r���łQ�ɕʂ�Ă�����̂Ȃǂ����Ȃ��̂��o���Ă���B���ꂪ�����ł���Δ������̂͂R�����炢���ȁB�L���x�c�͒��ɂ���ĂR�����炢���܂Ƃ��Ȍ`�����A�������x���̂Ŏ��n�͂���������ɂȂ邩���B

�g�}�g�͂悤�₭���n��Ԃ̂��̂����ꂽ����ǂقƂ�ǂ͕a�C�ɂȂ��ĕ������肵�Ĕp������Ă��܂����̂ŁA���n���͂P���ɖ����Ȃ��Ǝv���B�l�Q�͔��藦�������炽�Ȃ��̂ł͂Ǝv���Ă������A�ӂɔ����Ă������ǂ��o�����̂łт����肵�Ă���B���ꂩ��N���ɂȂ�܂ŏ����Ɏ��n�ł��y���݂ł����B

���Ԃ�͏����Ɉ���Ă��邪�A�܂��������Q�T�Ԑ悮�炢�����n�œK������������Ȃ��B

�^�}�l�M�̓}���`�������オ���ĕ��ŗh��邽�߁A�c����邩������Ȃ��Ǝv���ă}���`�̏�ɓy���ڂ������オ��Ȃ��悤�ɂ����B

�����͏����Ԉ����ĉ������ɏ\�����������B�z�E�����\�E�͏����Ɉ���Ă���̂łR�T�Ԍ�ɂ͎��n�J�n�B

�P�P���P�W��

�������̖�ɐ��܂������Ă������A�ŋ߂̓V��s�ǂł������̉����������Ă��Ȃ��悤�ł������B�t�e�͂܂����肵�Ă��Ȃ��������͂��łɑo�t�ɂȂ��Ă����B���Ԃ�͏��������Ă������A���n�܂łɂ͂܂��܂����Ԃ�������B�����Ă����^�}�l�M�c�̒�A�͂��܂��������悤�ō��Â�������

�@

�@

�������i������g�}�g�A�����E�Z�����A���Ԃ�E�z�E�����\�E�A�z�E�����\�E�j�@�@�@�@�@�@���i��O�E����卪�A���A�\���}���A����ǂ��A�L���x�c�A�^�}�l�M�A�l�Q�j

�P�P���P�S��

�w�������^�}�l�M�c�S�O�O�{���A���A�X�ɋĂ������ɖ��L�C���Q���ƃX�i�b�N����ǂ����Ԋu�T�O�����łQ��A�璹�Ŏ�܂����s�����B�܂��������̋n�ɏt�e�ƃz�E�����\�E�̎�܂��������B�卪�Ɣ��͎��n�Ő����ŏ����ɏo���Ă���B

�P�P���P�R��

�����Ղ̉�������`���Ă������A���Ԃ��ʂ��Đ���������Ďc���Ă����\���}�����A�����B�܂�14���ɒ�A�\��̃^�}�l�M�̂��߁A�}���`�ɓ��Ԋu�̌����S�O�O�J���ď������I�����B�������̓`���Q���T�C�Ɛ������ׂĎ��n���Đ����A���̖����܂��ł���悤�ɂ����B

����L���x�c�������ɐ��炵�A���͎��n�œK�����ɂȂ��Ă���̂Ŏ��n���n�߂����A���ɂ͐c�̂Ƃ��낪����a�C�ɂȂ��Ă�����̂�����o���邾���������n���Ȃ��Ƃ����Ȃ���ԁB�卪��l�Q�������Ɏ��n�ł��Ă���B

�@

�@ �@

�@

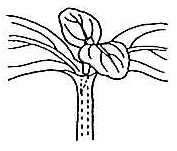

�P�P���V��

�悤�₭�\���}�����ꕔ������A�ł���傫���ɂȂ����̂ŁA�킩�玪���ĈڐA���Ă����c�̃^�}�l�M�ƈꏏ�ɐA�����B��A���̂͊ȒP�Ŏ��Ԃ�������Ȃ��������A�����i�K�̐�����ƃ}���`����A�X�ɒ�A�ʒu�Ɋی����J����̂���ρB�^�}�l�M�͐��ԁA���ԋ��ɂQ�O�����łR��A���A�킩�������c�̐��͂V�T�{�ƍň���ԁB�P����R�O�O�{�A���邱�Ƃ��o����̂ŁA�S���łQ���̗\��̂��ߕs�����S�O�O�{�͕c���w������\��B�\���}���͂Q��Ŋ��ԂU�O�����̐璹�A���ɁA����s�ǂ̕c�͍ēx�������ɖ߂��ĂP�T�Ԍ�ɐ��ƃ}���`���Ē�A����B�卪�Ɛl�Q�͎����Ɏ��n�A���\�����I�ɂ͍œK�ɂȂ��Ă���̂ł��ꂩ�疈�T���{�����n����悤�ɂ������B

�@

�@ �@

�@

�������ł͐������������̂ň�ׂĎ��n�����B�g�}�g���킸���ł��邪���n�ł���܂łɂȂ��Ă������A���̊����ł͂���ȏ�̐���͖]�߂Ȃ������B�z�E�����\�E�����n�����Ւn�ɂ��Ԃ���Q��܂������B

�@

�@ �@

�@ �@

�@�P�P���S��

�v���Ԃ�ɏ��ώ@�ɏo�������B����܂߂͂X���������肵�Ă������A�܂���A�ł����Ԃ܂ň���Ă��Ȃ��B�����V���̋��j���ɂ͈ꕔ��A���\�̂悤���B�^�}�l�M�c�͂܂�ŎG���̒��Ő���͖F�����Ȃ��A��A�ł���c�͂P���ɖ����Ȃ��悤�ł��邪�V���ɂ��̕c���A���悤�B�V�����������z�E�����\�E�͔��肵�n�߂Ă���̂Ŋ��҂ł���B��������t���̂͐��s���ʼn�����������s�ǂȂ悤���B����I�Ȋ��������ꂩ����{���悤�B

�@

�@ �@

�@

�g�}�g�͑��ς�炸�ō���͎��n�ł��邾�낤���H

���͎��n�Ő����ƌ������A�H�ׂ���ƌ������V���͑S�����n���ĐH�ׂĂ��܂���

�����͐��s���Ő��炵�Ă��Ȃ��B�V�����n�͖��������B

�Z�����͐������������ł����n�ł�����

�ŋ߂̋C���ቺ�ʼn��������C�����������Ă����̂ŁA�����̓쑤�̓r�j�[�������S�ɕ��ĉ��x���グ��悤�ɐݒ肵��

�P�O���Q�S��

�����͒�����J�A�c�O�Ȃ����Ƃ͒��~���A�Ƃ肠�����l�q�����ɍs���Ă����B��T����������܂߂͉肪�o�Ă��邩�Ɗ��҂��Ă������A�S���炢�炪�j��Ă��̋C�z�������邪����܂łɂ͂������Ă��Ȃ��B�z�E�����\�E�Ə����͎��n�œK�Ȏ����ɂȂ��Ă���B

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�������肵�����������@�@�@�@�z�E�����\�E�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ԃ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������

�����������Ă��邪�܂����n�ɂ͑�������悤���B���������傫�������ق������������Ǝv����B�g�}�g�͑��ς�炸�ŁA�����u�a�ɂ���Ă���̂���������Ǐ����Ԃ݂������������悤�₭�����悤�ɂȂ������A�͂ꂽ�t���揜���Ďc�����㕔�̗t�͐����������ǂ������B���Ԃ�͑o�t����{�t���o�Ă��炭�͂��̂܂ܐ������č����傫���Ȃ�̂�҂B

�����������Ă��邪�܂����n�ɂ͑�������悤���B���������傫�������ق������������Ǝv����B�g�}�g�͑��ς�炸�ŁA�����u�a�ɂ���Ă���̂���������Ǐ����Ԃ݂������������悤�₭�����悤�ɂȂ������A�͂ꂽ�t���揜���Ďc�����㕔�̗t�͐����������ǂ������B���Ԃ�͑o�t����{�t���o�Ă��炭�͂��̂܂ܐ������č����傫���Ȃ�̂�҂B���Ԑ��ƃT�c�}�C���̐Ւn�͍k�^�@�ōk���ꂢ�ł��^�}�l�M�₻��܂߂̒�A���o����悤�ɂȂ��Ă���B���̃^�}�l�M�̕c���ڐA���ꂽ�Ƃ���ł́A��V�O���̕c�͌͂�Ă��܂���A�ł���{���͂T�O�{������Ǝv����B

�@

�P�O���P�V��

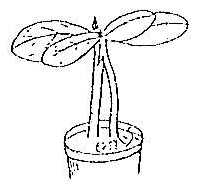

�\���}�����|�b�g�Ɏ�܂������B�|�b�g�ɂW�O���قǓy�����A�\������������ɂ���܂߂̂��͂�����������ɂ��āA���̖����炢�̐[���܂œy�ɍ�������Ŋ����B�@�@�@

�\���}�����|�b�g�Ɏ�܂������B�|�b�g�ɂW�O���قǓy�����A�\������������ɂ���܂߂̂��͂�����������ɂ��āA���̖����炢�̐[���܂œy�ɍ�������Ŋ����B�@�@�@���ꂩ���P�O���㔭�肷��̂ŁA���炭�|�b�g�Ő��炵�ĂP�P����{�ɂ͔��ɒ�A����

�����V�O�������Ԋu�͂T�O�����łQ��̐璹�`��ɐA����\��B

���̑��̖�̐���́A�g�}�g���ň��̉u�a�ɂ������Ă��܂��قƂ�lj��t���͂�Ă��܂��A�������肩���Ă����B���̏�Ԃł͉�����͂قƂ�ǖ����������n�[���ɂȂ�\���������B���������̂܂܂ɂ���̂������������̂ŁA�����̂Ƃ���͌͂ꂽ�t�ƕ������������ׂĎ揜���E�ۍ܂ŏ��ł����B�ʐ^�͉��t�������Ȃ肩�낤���ĕ����Ă��Ȃ��������������t������ԁB

���̑��̖�̐���́A�g�}�g���ň��̉u�a�ɂ������Ă��܂��قƂ�lj��t���͂�Ă��܂��A�������肩���Ă����B���̏�Ԃł͉�����͂قƂ�ǖ����������n�[���ɂȂ�\���������B���������̂܂܂ɂ���̂������������̂ŁA�����̂Ƃ���͌͂ꂽ�t�ƕ������������ׂĎ揜���E�ۍ܂ŏ��ł����B�ʐ^�͉��t�������Ȃ肩�낤���ĕ����Ă��Ȃ��������������t������ԁB�{���g�}�g�͉J�ɂ�����ƕa�C���������₷���ʏ�r�j�[���J�o�[�Ŕ킢�A���ʂ��t�����̍ŏ��̂����ɎE�ۍ܂łP�O���������炢�ɏ��ł���̂��s�ʂł���B����������̓r�j�[���n�E�X���Ƃ������Ƃ������Ĕ��a�͏��Ȃ��ƍl���Ă������A�ǂ����V�C�������C�����Ⴂ���ߔ��a���Ă��܂����悤���B�܂�������o���̈�Ƃ��Ď���ɐ��������B

�������̗t���̂̓z�E�����\�E�������ď����Ɉ炿�Ԉ����Ȃ�����n�������Ă���B�c�O�Ȃ���z�E�����\�E�͂��܂ЂƂȂ悤���B�^�}�l�M�̈ڐA�����c���T�O�����͂�Ă��܂�����Ă��Ȃ��B�{��A�͕c���w�����邵���Ȃ��悤���B

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�`���Q���T�C�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�卪�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�z�E�����\�E

�@

�@ �@

�@ �@

�@�J�u�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�^�}�l�M

�P�O���P�O��

�~�����A�㏇���Ɉ���Ă������A�Q����a�C�ɂ���Ă�����̂����Ȃ肠��݂����B�卪�͂��낻�덪������n�߁A���͒��S�����������Ă���B�L���x�c�͎c�O�Ȃ��琬�����x��C���ł܂������n�߂�̂͂��Ȃ��̂悤���B�Ė�̃T�c�}�C���Ɨ��Ԑ��͂悤�₭���n�����ɂȂ��Ă��ׂČ@��N�������̂ŏڍׂ��Ė�̏����Q�Ƃ��������B

�@

�@ �@

�@

�卪�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L���x�c

�@�@

�@�@ �@

�@

�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�z�E�����\�E

�����Ɏ���������̏����͊Ԉ������J��Ԃ��Ȃ�����n���Ă������A�Ō�ɑS�����n���Ă����Ɏ��̂��Ԃ���܂������B�z�E�����\�E�͂Ȃ������藦�������x��Ď�������y�ΊD�����܂���ʂ����������悤���B��͂�ŏ�����o����������������Ɠy��������������Ȃ��Ƃ��߂Ȃ悤���B���͏����ɔ��肵�Ă��ꂩ��̎��n���y���݁B

�@

�@ �@

�@

�g�}�g�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�^�}�l�M�̈ڐA��̐����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���肵���`���Q���T�C

�g�}�g�͎v�����قǂłȂ��A�����������������܂����ʂ��Ȃ��B���R�͍��ЂƂ肩�ł͂Ȃ����A���N�͂���ȏ㖳����������Ȃ��H�܂��^�}�l�M�̕c���ڐA�������A����������ɐ��炵�Ă��Ȃ��B���̂܂܂ł̓^�}�l�M�̕c���w�����邵���Ȃ������B

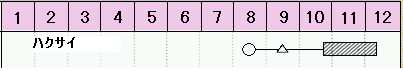

�P�O���R��

�v���Ԃ�̉����ł��������A�������ɂP�O��������A���قǏ����Ȃ���Ƃ͏����ɂ��Ȃ����B�卪�ƃn�N�T�C�E�L���x�c�̓y�͂����̒ʂ�B�^�}�l�M�c��傫����Ă邽�߂ɕc�����用�ɂP�O�����Ԋu�ɈڐA�����B�ڐA�����̂��S���傫���Ȃ�Ȃ�Ƃ���A�\�萔���m�ۏo�������B�n�E�X���͂����̂悤�Ƀg�}�g�̘e����ƌŒ�A�g�}�g�g�[���̎U�z�B�����č����͉��t�̃J�b�g�����ĕ��ʂ���ǂ������B���ʂ̂قǂ͒肩�ł͂Ȃ��B

�v���Ԃ�̉����ł��������A�������ɂP�O��������A���قǏ����Ȃ���Ƃ͏����ɂ��Ȃ����B�卪�ƃn�N�T�C�E�L���x�c�̓y�͂����̒ʂ�B�^�}�l�M�c��傫����Ă邽�߂ɕc�����用�ɂP�O�����Ԋu�ɈڐA�����B�ڐA�����̂��S���傫���Ȃ�Ȃ�Ƃ���A�\�萔���m�ۏo�������B�n�E�X���͂����̂悤�Ƀg�}�g�̘e����ƌŒ�A�g�}�g�g�[���̎U�z�B�����č����͉��t�̃J�b�g�����ĕ��ʂ���ǂ������B���ʂ̂قǂ͒肩�ł͂Ȃ��B��T���j���Ɏ����������Ɛ��͔��肵�đo�t�܂łɂȂ��Ă���B����X���P�Q���Ɏ��������̂͂��Ȃ萬�����Ă����B���łɂR�炢�Ԉ������J��Ԃ��Ă���̂ł��낻�낱�̂܂܂ł��傫���炿�������B�쑤�̐��Ŏc���Ă����Ƃ���Ƀ`���Q���T�C�Ɛ���lj��Ŏ�܂��������B����ł��ׂĂ̐��Ɏ���������̂Ō�͐������y���݂ɂ��悤�B

�@

�@

�ڐA�����^�}�l�M�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���肵������

�X���Q�X��

������H�J�O���̉e���ʼnJ�͗l�A�܂��䕗���߂Â��Ă���B�g�}�g�̓n�E�X���ł��邽�ߍ�Ƃ��o����Ɣ��f���āA�e��Ƃ�ɏo�������B�g�}�g�͂��Ȃ�����t���Ԃ��炢�Ă��邪�A�Ȃ����w�䂪�������L�єY��ł���̂ʼn��̕��͗t�����Ă����B���ꂩ��̋C��������̐����Ǝ��n�ʂ����E���邩���H

�����͏����ɑ傫������Ă���̂ō������Ԉ����������B�z�E�����\�E�͎�܂���R�������o���Ă��Ȃ��̂Ŕ��肵�Ă͂��Ȃ����A��y�ΊD���܂������ʏ����͂�Ă����̂������悤�ŋ��j���̔��肪�y���݂��B�Q�U���Ɏ�܂�����������������������n�߂Ă������A�����͂܂�����܂ł������Ă��Ȃ��B�n�E�X���Ƀo�b�^�����C���荞��ł��Ăق����Ă����Ɨt���̖��H���r�炷���ߕߎE�����B

�L���x�c�ƃn�N�T�C�E�卪�͐���̋������̂��߂��Ȃ�|�ꂩ�����Ă��邪�A�����̉J�ŏ������Ă��ꂩ��͈��肵�đ傫���Ȃ肻���B

�@

�@ �@

�@ �@

�@

���̓n�N�T�C�@�E�͑卪�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ԉ������������@�@�@�@�@�@���̓L���x�c�@�@�@�E�͗��Ԑ��@�@�@�@�@�@�@�l�Q

�@�^�}�l�M�̕c�͐�[�Ɏ�̊k�����ĂقƂ�ǂ��|��Ă���A���̂܂܂ł͐������~�܂��Ă��܂��������߁A�R���̋��j���ɂ͔����ɈڐA���đ傫�����悤�B�Ȃ��c�̖{���͂P���ɂQ�O�����Ԋu�łR��A����Ƃ���ƂQ�T�����O�D�Q���~�R���R�V�T�{�K�v�ɂȂ�A���݂̂Q�܂̎�ł͕s���������Ȃ��ߍX�ɂP�ܐԃ^�}�l�M��lj��Ŏ�܂�����\��B�܂�^�}�l�M���P���Q�T���A����ɂ͂R�ܕK�v�Ȃ̂����������B

�@�^�}�l�M�̕c�͐�[�Ɏ�̊k�����ĂقƂ�ǂ��|��Ă���A���̂܂܂ł͐������~�܂��Ă��܂��������߁A�R���̋��j���ɂ͔����ɈڐA���đ傫�����悤�B�Ȃ��c�̖{���͂P���ɂQ�O�����Ԋu�łR��A����Ƃ���ƂQ�T�����O�D�Q���~�R���R�V�T�{�K�v�ɂȂ�A���݂̂Q�܂̎�ł͕s���������Ȃ��ߍX�ɂP�ܐԃ^�}�l�M��lj��Ŏ�܂�����\��B�܂�^�}�l�M���P���Q�T���A����ɂ͂R�ܕK�v�Ȃ̂����������B�t���̖�̎�K�v���͍��N�̎��тł͂P�ܖ�P�Q���Ŕ������ƂȂ�A���N����͌v�Z���₷���Ȃ肻��

�l�Q�͂Ȃ�Ƃ������ɐ������Ă���B

�^�}�l�M�̕c���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���肵������

�X���Q�U��

�Q�T�ԂԂ�̑S���W���B�V�C�\��ł͌ߌォ��J�Ƃ������Ƃł��������A�K���ɂ��ē܂�ł悩�����B��ƂƂ��Ă̓~�j�g�}�g�̎��n�ƓP���A�L���x�c�E�l�Q�ƃn�N�T�C�̑����Ɠy�A�����̊Ԉ����A�z�E�����\�E�̒lj���܂��A�V�������̎�܂��A�n�E�X���g�}�g�̘e����ƃg�}�g�g�[���U�z�ƌ��\��ςȍ�Ƃł������B

�z�E�����\�E�͎_���y��̂��߂����藦�������̂Œlj���܂�������Ɠ����ɋ�y�ΊD��lj��ł܂��A���J���ɂ���B�L���x�c�͒��ɐH���Ă���̂ŏ��ł����{�B�Z�����͏����ɐ����B���܂˂��͔���㏇���ɐ������Ă��邪�A���y�����Ȃ������̂������݂͂����C���A���ꂩ��ڐA���Ă���ɕc��傫����Ă�K�v������B�X�C�J�̐ږؕc�͏����ɂ����Ă���悤�����A���̂Ƃ��됬�����͖�T�O����̉肪�傫���Ȃ�A��̃X�C�J�͌͂�Ă��܂��Ă���̂������B�ʐ^�͂��܂��X�C�J�̕c�������������́B�n�E�X���̃g�}�g�͐����������Ԃ��炫�����t���͂��߂��B�g�}�g�̗t����[�����Ŋ����n�߂Ă���̂͋C�ɂȂ邪�A�O��̃������̔엿���c�肷���Ĕ엿�����������Ă���炵���B

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�傫���Ȃ����n�N�T�C�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�z�E�����\�E�ɋ�y�ΊD��lj�����@�@�@���ɐH��ꂽ�L���x�c�@�@�@�@�@�@�@�Ԉ����O�̐�������������

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�Z�����͈�i�Ɛ����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���܂˂��̕c�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ږؕc�͏����ɐ����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�}�g�̐���

�X���P�X��

�䕗���߂Â��Ă���̂Œ�����J���~��\��ł��������߁A�}篍�Ƃ����x�݂ɂ����̂����ߑO���͍~���Ă��Ȃ������̂ŗl�q�����ɍs�����B

�X�C�J�̐ڂ��c���K�̂��̌���ώ@�������A��т��̕�ؑ��̍���

����������قڏ����Ɉ���Ă����B�E���������A������т�

�X���P�Q���Ɏ�܂��������܂˂��͔��肵�n�߂Ă���A�ׂ��s����[�Ɏ�̊k���������Ē����L�юn�߂Ă���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��A��������L���x�c�͂قڍ��t���Ă���悤�����A���ɗt��H���Č����炯��ԁB

�L���x�c�̈ꕔ�Ɍ͂ꂽ�Ƃ��낪�������̂ŁA�Ԉ����������c��ʂ̂Ƃ���ň�Ă����̂����������炻���lj��Œ�A����B

�@�@�@�l�Q�͂��̌㏇���Ɉ���Ă���

�@�@

�@�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@

�g�}�g�͑�P�ʂ��������̂��o�n�߂��B�@�@�@�@�z�E�����\�E�̔���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̔���

�X���P�Q��

�����̍�Ƃ͐F�X�ő�ϖZ�����P���ł������B�ŏ��Ɏ肪�����̂̓n�N�T�C�̒�A�A�T�O�����Ԋu�Ɏ�Ő[���P�O�������炢�̌����J���A�Q�������̔_����P���������̏�ɕc��A����B���̉J�œy�͏����G��Ă������A�O�̂��ߐA������Ŋ������Ă����B�܂������蒎�p�̔_��i�l�L���g�[���j�������ɏ��������U�z����B

��T���K�����ږ̂��̌���ώ@�������A�Ȃ�Ƃ����������Ă���悤�Ŗ{�t���������Ă���A���ꂩ��̐��炪�y���݂ł���B

�@

���̓r�j�[���n�E�X���̐��Ƀz�E�����\�E�Ə�������܂�����B�z�E�����\�E�͂P���ɎO���̋؎����i�P�܂Ŗ�P�Q���j�A�����͂P���ɂ�T���i�P�܂Ŗ�P�Q���j�B�z�E�����\�E�͎�̑傫�����傫�߂̂��ߌy���y��킹�Ă����Ղ�Ɗ�������B�����͎킪�������̂Ŏ����O�ɐ����悭����ɂȂ炵�Ă����A�ψ�Ɏ����T���ォ��L�̔w�Ōy����������B�����ď\���Ɋ���������ォ��s�D�z��킹������h���B�ʐ^�͍�����g�}�g�A�E�Ƀz�E�����\�E�A����ɉE�̕s�D�z�����Ԃ��������B�R��������Ώ����͔��肷��̂ŕs�D�z�͂���܂Ŕ킹�Ă����B

���̓r�j�[���n�E�X���̐��Ƀz�E�����\�E�Ə�������܂�����B�z�E�����\�E�͂P���ɎO���̋؎����i�P�܂Ŗ�P�Q���j�A�����͂P���ɂ�T���i�P�܂Ŗ�P�Q���j�B�z�E�����\�E�͎�̑傫�����傫�߂̂��ߌy���y��킹�Ă����Ղ�Ɗ�������B�����͎킪�������̂Ŏ����O�ɐ����悭����ɂȂ炵�Ă����A�ψ�Ɏ����T���ォ��L�̔w�Ōy����������B�����ď\���Ɋ���������ォ��s�D�z��킹������h���B�ʐ^�͍�����g�}�g�A�E�Ƀz�E�����\�E�A����ɉE�̕s�D�z�����Ԃ��������B�R��������Ώ����͔��肷��̂ŕs�D�z�͂���܂Ŕ킹�Ă����B

�z�E�����\�E�͔���𑁂߂邽�߂P�Ӑ��ɂ��Ă��������̂Ƃ��̂܂܂̏�ԂƂɕ����Ď���������莞�������炷���ƂŎ��n�ɂ����ԍ�������悤�ɔz�������B�ǂꂮ�炢�̍����o�Ă��邩�m�F���č���̎�܂��ɖ𗧂Ă邱�Ƃɂ���B�܂��r�j�[���n�E�X�̎��ӂ���āi�������P�D�Q�����炢�̍����͑��̂悤�ɊJ���Ă����ɒ[�ɍ����Ȃ�Ȃ��悤�ɂ���j�������������n�߂�B

�^�}�l�M�̎�܂��͎�܂��p�̓y�ɓ��ꎖ�O�ɏ\���������Ă���ψ�Ɏ����T���i�P�܂��P���Ɂj�B�����I���ƌy���y�������ď\���������Ċ���т������Ă��炭�Â����A��P�T�Ԕ��肷��̂�҂B

�^�}�l�M�̎�܂��͎�܂��p�̓y�ɓ��ꎖ�O�ɏ\���������Ă���ψ�Ɏ����T���i�P�܂��P���Ɂj�B�����I���ƌy���y�������ď\���������Ċ���т������Ă��炭�Â����A��P�T�Ԕ��肷��̂�҂B��T��܂������卪�̔���͂قڏ����Ő��ӏ����肵�Ă��Ȃ��Ƃ���ɂ͒lj��Ŏ�������Ă������B

�@

�@

�@ �g�}�g�̐�����

�g�}�g�̐������X���V��

�g�}�g�̘e������s�����B�Ԃ͂Q�{�����P���炢�Ă����̂łƂ肠�����g�}�g�g�[����������B�܂����炪����Ȃ��̂ŁA�傫���͏����������̂����Ɏ���Ă������ق����ǂ��悤���B���ꂩ��R�������ɘe����ƉԂɃg�}�g�g�[�����������Ƃ��s���B

�O����K�����ږ̂��̌���ώ@�����B��т��̕��i�ʐ^�̍����j�͗t���͂�Ȃ��łȂ�Ƃ������Ă��邪�A�����ڂ��i�ʐ^�̉E���j�͑}����̂قƂ�ǂ��͂�Ă���B��т��Ō͂�Ă��Ȃ��Ƃ����Ă��ǂ���̕c�������������̂ł���Ŏ����Ă���悤�Őږ��������Ă��邩�̔��f�͏o���Ȃ�

�X���T��

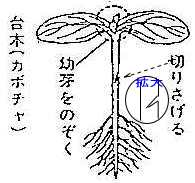

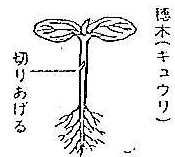

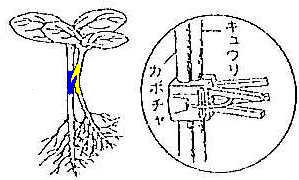

�W���Q�W���Ɏ�܂������[��A�J�{�`���̑�ɃX�C�J�̕c��ږ����Ƃ����K�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

����O�͗[��A�����J�{�`���̑�ؕc�A�E�̓X�C�J�̕c�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ږ؊�����|�b�g�ɐA�������

��ƒ��̐^���ȕ\��H

������|�b�g�ɐA���č��t���܂Ŗ�T���قǑ҂�

�@�@�@�@�@�@�@�@

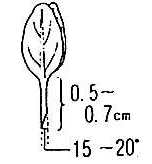

�P�D��т��i�L���E���j

�@�@�@�@�@�@�@�}�ł͑��ʂ���Ă��邪�������͐��ʁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��̐���ɕ�̐�����������ށ@�@�@�@�N���b�v�Ő�����Œ�@�@�@�@�@�@�@�@�|�b�g�ɐA����

���݂���̐n�����܂��g���Čs�̔�Q�����炢�c���Đ荞�݂�����̂��R�c�B���ӓ_�͐����y�ʼn����Ȃ��悤��

�Q�D�����ڂ��i�X�C�J�j

��̖{�t����菜���@�@�@�@�@�X�C�J�̑o�t���܂�Ŏ߂ɐ���@�@�@�@�@�@�@�@��̐�����|���Œ�������߂Ɍ����J����@�@�@�@���ɑo�t���������ށ@�@�@�|�b�g�ɐA����

��ƂƂ��Ă͂�т����ȒP�����A�����Ɍ����J����̂ɒ��ӂ��Čs���Q�ɕ�����Ȃ��悤�ɂ���B

���̑��̍��

���̑��̍���卪�̎�܂�

���܂˂��p�̐�����Ƀ}���`��B

�l�Q�̓y�Ƒ����B

�����g�}�g�̉茇���Ɠ|��Ă�����̂��x���Ƀe�[�v�ŌŒ�

��������l�Q�A�^�}�l�M�i�}���`�����Ƃ���j�A�L���x�c�A���Ԑ�

�X���P��

�v���Ԃ�ɐ��ꂽ�P���ō�Ƃ͂͂��ǂ������A���̕���ςł������B�i�X�͂��łɒ��H�����������̏�A���̕t���������Ȃ��Ȃ��ēP������ɂ͂��傤�Ǘǂ������ł������B�s�[�}����V�V�g�E�͂܂��܂����n�ł������Ŏc�O�ł��邪�A�H��̏����̂��߂Ɏ~�ޖ����P�������B�X�C�J�ƃJ�{�`���̃g���l�����P���A�Ō�ɃL���x�c�̒�A�ꏊ�ɕ������L�ō��Ȃ�Ƃ��Ԃɍ��������B

�@�@�@�@

�@�@�@�@

���̃L���x�c�Ɣ��̕c�̐����U��͎ʐ^�̂悤�����̔��͂܂��{�t�P���A�L���x�c�͏����ō��T���ɂ͒�A�ł������B

�X�C�J�̐ږؗ��K�p�A�J�{�`����ƃX�C�J�̔���͖�P�^�R�����肵�Ă����B�܂��܂��s�����ł��邪�A������ɂ͑傫���Ȃ��Ă��邱�Ƃ��낤�B

���Ԑ��̓s�[�i�c���y�̒��������o���Ă���̂������Ďʐ^�Ɏ��߂������\�傫���Ȃ��Ă�����̂��B

���̑��g�}�g�͐��{�͂�Ă��Đ�s���Ȃɂ��s�����A�l�Q�͑傫���Ȃ��Ă����̂Ŏ��ӂ̑���������B�ƌ����悤�Ȃ킯�ō����݂͂�ȑ�ϖZ������Ƃ����Ȃ������A�łȂ�Ƃ��H��̖ڕ@���t���Ă����B

�W���Q�X��

�����͑�������J�͗l�ł�������������ɂ͎~�݁A����Ƃ��o����Ǝv���Ă������R�����납��������Ȃ��Ă��āA���n�ƓP�����n�߂ĂQ�O�������Ȃ������ɗ��Ƃ��̂������J�ɏP��ꂽ�B���ǂ��̍�Ƃ͒��~���ĉ����Ńg�}�g�̎x�����Ă��s�����B�x���𗧂Ă�ꏊ�͕c�ƕc�̒��ԂŁA��ɂ͓S���������Ă���̂ł���Ɏx���̍a���͂܂�悤�ɂ��Ă����B�������y���ł�������A���炩�����������������������B�Ȃ�Ƃ��S���Ɏx���𗧂č�Ƃ͏I��������A�̐S�̎��n�ƓP���͒��r���[�ŏI����Ă��܂����B

�W���Q�W��

�X�C�J�̕c����邽�߂ɐږ̗��K�����鏀���������B�܂���ɂ���J�{�`���Ɠ~�Z�̎�������A����ɃX�C�J�̎���������B�J�{�`���Ɠ~�Z�͔��肵�ɂ������߂��炩���ߎ�̐�[�ɂ͂��݂Ő�ڂ����A����������₷�����邱�ƂŔ���𑁂߂邱�Ƃ��o����B

�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̎ʐ^�͓~�Z�̎�ŁA�C�J�̓��̂̌`���������̕������͂��݂Ő���E���̂悤�ɂ���B�E�̎ʐ^�͐�����ォ�猩���Ƃ���

���̎ʐ^�͓~�Z�ƃJ�{�`������܂����Ă���Ƃ���B�E�̓X�C�J�̎�܂��������c���B��̏�ɂ͎�̂P�D�T�{�܂œy��킹�A�\���Ȋ���������B�����ɍs���A�S��������Ή肪�o�Ă���Ǝv����B�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�����̏����i�ΊD�≻���엿���܂��\���k���Đ������j���o�����̂Ńg�}�g�ƃZ�����̕c���A�����B�܂��S�̂ɏ\�����܂�������B�ǂ�����T�O�����Ԋu�Ńg�}�g�͖�U�O�{�A�Z�����͂R�O�{�B���̒������Ɏ�Ō����J���A�������̔_����܂��A�����Ƀ|�b�g����c��y���Ǝ��o�������B�c�̑��ɂ͎��������z�[�X��u���A��莞�ԏ\���ɐ���^����B���̐����s������ƍ��t���������B�g�}�g�͕c�ƕc�̊ԂɎx���𗧂ĈȌ㐬������Ƃ��̎x���Ŏx����B

���̏͑o�t���o�ĊԈ����ɓK���������̂��߁A���ڂP������P�{�ɊԈ����B�܂��L���x�c�͂��Ȃ�傫���Ȃ��Ē�A�������߂Â��Ă���B

�@�@

�@�@ �@

�@

���̊Ԉ����O�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̊Ԉ�����Ɓ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L���x�c�����̑傫��

�W���Q�Q��

�L���x�c�̔���͏����Ŗ{�t���傫���Ȃ��Ă���B

�L���x�c�̔���͏����Ŗ{�t���傫���Ȃ��Ă���B

�l�Q�͂��Ȃ�̕����Ŕ�������邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ����B���̂܂ܐ�������ΊԈ����Ȃ��Ă��ǂ����炢�̊Ԋu�Ŗ{�t���傫���Ȃ��Ă����B�Ԃɂ��鑐�J�ɔ������͂����ꂢ�ɂ��Đl�Q�������Ɉ�悤�ɂ��邱�Ƃ��K�v�B

�l�Q�͔��藦�������A�����łW���ڂł��邪����ق�肪��������x�B���ꂩ��R���ギ�炢�܂łɂ��������o����Ȃ��ƍ���̎�܂��͎��s�����H�E�E�E�E�E�Ƃ肠�����l�q���B

�l�Q�͔��藦�������A�����łW���ڂł��邪����ق�肪��������x�B���ꂩ��R���ギ�炢�܂łɂ��������o����Ȃ��ƍ���̎�܂��͎��s�����H�E�E�E�E�E�Ƃ肠�����l�q���B �@

�@ �L���x�c�̔���͏����őo�t�����ׂẴ}�X�ł�����Ă����B�S�����{�ɊԈ�����Ƃ�����B������̓V�����[��Ԃ̂������Ŗ��ՂȂ��\���ɂ�����悤�ɂ���B�����������̂Ŋ������������̏�Ԃ������ΘA���̊������K�v�����B

�L���x�c�̔���͏����őo�t�����ׂẴ}�X�ł�����Ă����B�S�����{�ɊԈ�����Ƃ�����B������̓V�����[��Ԃ̂������Ŗ��ՂȂ��\���ɂ�����悤�ɂ���B�����������̂Ŋ������������̏�Ԃ������ΘA���̊������K�v�����B �菇��

�菇�� �@�@

�@�@

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@