日本全国いろんなところに七福神は存在するが、千葉県の各地にたくさんの七福神様が祭られているとはどうしてなのだろう?

七福とは寿命、裕福、人望、清廉、威光、愛敬、大量を指し、それぞれを神様が担当している。

今回そんな中、”浜の七福神”と呼ばれている九十九里海岸沿いの神様を回ってみた。

ちなみに千葉県にある七福神は下記の通り。

1.佐倉七福神 2.上総の七福神 3.流山七福神 4.松戸七福神 5.松戸史跡七福神 6.市川七福神

7.妙応寺七徳神 8.八千代八福神 9.白井七福神 10.習志野七福神 11.安房七福神 12.長狭七福神

13.九十九里七福神 14.浜の七福神 15.外房七福神 16.印西七福神 17.下総七福神 18.印旛七福神

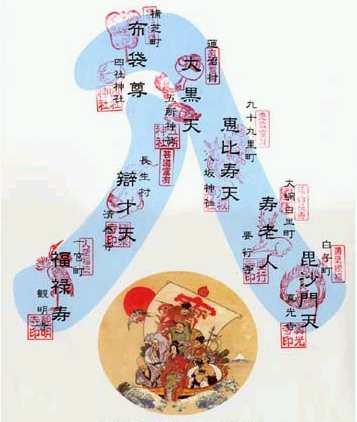

大まかな地図

出発点は一宮町の福禄寿から、順次北に向かって最後は横芝町の布袋尊。ほとんど県道123号線から122号線沿いに集まっている。全部回るのに約3時間、ほとんど渋滞もなく回ることが出来る。

出発点は一宮町の福禄寿から、順次北に向かって最後は横芝町の布袋尊。ほとんど県道123号線から122号線沿いに集まっている。全部回るのに約3時間、ほとんど渋滞もなく回ることが出来る。

全員が集まった像

どこに誰を配置するのが正しいのか分からない。というのも宝船に乗っているときはこの写真と異なっているから

![]() 福禄寿 千葉県長生郡一宮町一宮3316

福禄寿 千葉県長生郡一宮町一宮3316

![]() 弁財天 千葉県長生郡長生村宮成373-1

弁財天 千葉県長生郡長生村宮成373-1

![]() 毘沙門天 千葉県長生郡白子町剃金2645

毘沙門天 千葉県長生郡白子町剃金2645

![]() 寿老人 千葉県山武郡大網白里町四天木1342

寿老人 千葉県山武郡大網白里町四天木1342

![]() 恵比寿 千葉県山武郡九十九里町片貝6805

恵比寿 千葉県山武郡九十九里町片貝6805

![]() 大黒天 千葉県山武市蓮沼イ1904

大黒天 千葉県山武市蓮沼イ1904

![]() 布袋尊 千葉県山武郡横芝光町屋形921

布袋尊 千葉県山武郡横芝光町屋形921

御朱印のサンプル

西国三十三箇所巡り、四国巡礼などと同じようにスタンプラリーのような御朱印紙が用意されていて、それぞれの場所で手書きではなくスタンプを押してもらう。土日などの休日以外は社務所に係りの人もいなく、自分でスタンプを押すような状態。毎年新しく押してもらうことが厄除けになるとか。

福禄寿(大量) |

弁財天(愛嬌) |

毘沙門天(威光) |

寿老人(寿命) |

恵比寿(人望) |

大黒天(裕福) |

布袋尊(清廉) |

| 知恵・長寿・幸福の徳を持ち、招徳人望の神 | 七福神唯一の女神であり、知恵財宝、愛嬌縁結びの神 | 七福神唯一武将の姿をしており、邪気・病魔を退散させる招福の神 | 星の化身で、不老不死の霊薬を持つといわれ、長寿延命、富貴長寿の神 | 七福神唯一の日本の神様で、農業・漁業・商売繁盛の神 | 大地を掌握する神様といわれ、五穀豊穣・財宝・福徳海運の神 | 弥勒菩薩の化身といわれ、笑門来福、夫婦円満、子宝の神 |

| 長い頭、長い顎鬚、大きな耳たぶ、右手に巻物を括り付けた杖、左手に宝珠を持ち、鶴と亀を伴う | 琵琶を抱えている | 鎧・兜を身にまとい、右手に鉾、左手に宝塔を持つ | 仙人の姿で、手には巻物を括り付けた杖と、団子や桃などを持つ | 右手に釣竿、左脇に大鯛 | 右手に小槌を持ち、左肩に大きな袋を背負い・米俵に立ち、肥満、福耳 | 丸い頭、福耳とにこやかでふくよかなお顔、大きなお腹、長い杖を持ち、大きな袋を背負うか脇に抱えている |

七福神の語源は「七難即滅、七福即生」からとられたものといわれ、七福神をお参りすると七つの災難(太陽の異変、星の異変、風害、水害、火災、旱害、盗難)が除かれ七つの幸福が授かるといわれている。大黒天・毘沙門天・弁財天はヒンドゥー教、布袋尊は仏教、寿老人・福禄寿は中国の道教、恵比寿神は日本神道の出身である。七福神は室町時代末期ごろから信じられるようになった民間信仰とされ、京都あたりが発祥の地といわれている。

七福神を祭っている場所はお寺であったり、神社だったりする。これは特に決まりがないのか、ちょっと不思議な気もするが?。 今回のお寺はどこにでもある村のお寺という感じ、その一角に神様の像が建っている。この組み合わせはどういうことだろう。

寺の鐘楼の下に福禄寿の像、神社の本殿裏に布袋尊というように・・

また左の大きな樽は中に椅子が置いてあり、休憩所になっているのも観光客を意識してのことと思う。

近くの厄除け不動にはすべての七福神のそろったところがある。ちなみにそれらを紹介するが、大きさや造り、中には祠内に入っていて見えないなど、かなり無理があるように感じるのは私だけか?

|

|

|

|

|

|

|

| 大黒天 | 恵比寿 | 弁財天 | 毘沙門天 | 福禄寿 | 寿老人 | 布袋 |