11月下旬急に思い立って富士山観光に出かけた。今年は秋が短く早くも冬状態の寒さが続き、紅葉の季節が終わりそうであった。天気予報は幸いに晴れが続くということで、前々日に宿を予約した。予報どおり2日間とも快晴に恵まれ、富士山には雲ひとつかからない絶好の観光日和。5合目ぐらいまでうっすらと雪化粧した富士山はなんとも言えないきれいな景色を堪能した。この写真は東名高速パーキングエリアから(静岡側)見たもので、御殿場インターを降りて途中有料道路を挟んで一般道を山梨県側に走っていく。富士五湖の本栖湖、精進湖、河口湖、山中湖、西湖のうち目指すのは河口湖。

最初に行ったのは山中湖、特に観光するところも無く湖の入口付近で写真を撮った。

最初に行ったのは山中湖、特に観光するところも無く湖の入口付近で写真を撮った。

コイ、ウグイ、ワカサギなどが生息し五湖の中で最大の面積だが、深さは最も浅く、標高は五湖の中で最も高い山中湖。石つくりの魚モニュメントが設置されている観光船乗り場で富士山をバックに写してみた。これからはいつも富士山がバックに入ってくることだと思う

忍野八海

富士山の伏流水に水源を発する雪解け水が20年の歳月をかけて溶岩の間から湧き出ている池で、湧池、出口池、御釜池、濁池、鏡池、菖蒲池、銚子池、底抜池の8個で構成されている。これら8湖の池は比較的小さく、しかも点在しているのですべてを回ると時間がかかり人も少ない。現在は旅館のテニスコートを撤去してそこの人工池を作り名前は中池となっているが、その池は大きく周辺にお土産屋さんが立ち並び、多くの人が行き交っているので神秘さは感じられないが、奥底深く透き通った水の中を鯉が泳ぐ姿は湧き水であることを表している。この池を八海のひとつと勘違いして観光する人が私も含めて結構いるらしい。

富士山の伏流水に水源を発する雪解け水が20年の歳月をかけて溶岩の間から湧き出ている池で、湧池、出口池、御釜池、濁池、鏡池、菖蒲池、銚子池、底抜池の8個で構成されている。これら8湖の池は比較的小さく、しかも点在しているのですべてを回ると時間がかかり人も少ない。現在は旅館のテニスコートを撤去してそこの人工池を作り名前は中池となっているが、その池は大きく周辺にお土産屋さんが立ち並び、多くの人が行き交っているので神秘さは感じられないが、奥底深く透き通った水の中を鯉が泳ぐ姿は湧き水であることを表している。この池を八海のひとつと勘違いして観光する人が私も含めて結構いるらしい。

山梨県側から見た富士山で、東名高速側からで言えば裏側

北口本宮浅間神社

110年、日本武尊が東方遠征の折に、「富士には北側より登拝するのが良い」として、祠と鳥居を建てたのが始まりと云われ、社殿右後ろにある鳥居から吉田口登山道が富士山頂に向かう起点となっている。

拝殿前の両脇には「富士太郎杉」「富士夫婦檜」の名を持つ御神木があり、その大きさに圧倒される。

太郎杉 根元が漏斗を逆さにしたような板状の形状をしており、幹周/8.2m、根回り/21.0m、樹高/30m、樹齢/約1000年という。根元付近の周辺表皮が痛んでいるのか他木の杉皮を貼り付けていた。

夫婦桧 この木は2本のヒノキが根元で一本になり、また地上12メートルで再び合着している

河口湖大橋にある公園からみた富士山。今日は少し風があって湖面には漣が立っているため、逆さ富士は見ることが出来ないが、凪のときはさぞかしきれいだろう。

富士御室浅間神社

『本宮』は富士山吉田口登山道二合目(神域10ヘクタール・勝山飛地)に鎮座し、河口湖畔の勝山には今回参拝した『里宮』がある。この神社は富士山周辺で最も古い(699年)といわれ、武田信玄により長女の安産祈願として建立された。この他にも河口浅間神社を初め、浅間神社と名が付く社が富士山周辺には多数点在していて役割分担はどうなっているのだろうか。

ペンションモンターニャ

犬と泊まれる宿は一般客がいないため館内はほとんど自由に歩かせることが可能で、室内はもちろん食堂でも犬を連れて食事が出来る。当日は3家族だけで非常に空いていた。

入口 洋室内 温水プール

鳴沢氷結・富岳風穴

鳴沢氷結 青木ヶ原樹海の東の入口に位置し、今から1130年以上前の貞観6年(864)富士山の側火山長尾山の噴火の際、灼熱に焼けた溶岩流(青木ヶ原丸尾)が流れ下ってできたのが、この洞窟。内部の気温は平均3度で年中氷で覆われている。

鳴沢氷結 青木ヶ原樹海の東の入口に位置し、今から1130年以上前の貞観6年(864)富士山の側火山長尾山の噴火の際、灼熱に焼けた溶岩流(青木ヶ原丸尾)が流れ下ってできたのが、この洞窟。内部の気温は平均3度で年中氷で覆われている。

富岳風穴 総延長201m、高さは8.7mにおよぶ横穴で、所要15分、夏でも溶けない氷柱や、溶岩棚、縄状溶岩などが見らる。天然の冷蔵庫としても利用されていた。

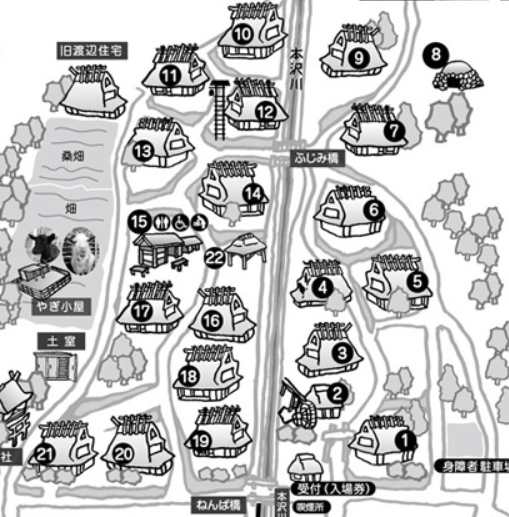

いやしの里根場

昭和41年台風で壊れた兜造りの茅葺集落を再生した場所で、いろんな仕事場や当時の状況を知ることが出来る。少し傾斜のある土地に立ち並ぶ家屋を見学しながら上に登ってゆくと背景に見事な富士山が見えてくる。数人の画家が富士山を背景にして水彩画をゆっくりと楽しんでいるのも趣があってすばらしい。

②:水車小屋 ③:案内所 ④:特産品加工場 ⑤:くつろぎ屋 ⑥:せせらぎ屋 ⑦:砂防資料館 ⑧:炭焼き小屋 ⑨:ごろ寝屋 ⑩:匠や ⑪:見晴らし屋 ⑫:火の見屋

⑬:陶と香のかやぬま ⑭:紙屋 ⑮:休憩所 ⑯:大石紬と布の館 ⑰:土あそび富士炉漫釜 ⑱:ちりめん細工・つるしかざり ⑲:おもいで屋 ⑳:食事処

富士山

富士山を河口湖北側から見た写真

黄金の七福神参り

日本全国無数の七福神めぐりがあってそれぞれ特徴がある。大抵はひとつのお寺に1体ずつ置かれた所をめぐるようだが、ここ河口湖ではなぜか歩いて数分離れた建物横や公園内に置かれている。漫談家の綾小路きみまろさんが寄贈したそうだ。

弁財天 毘沙門天 大黒天 恵比寿神 福禄寿 布袋尊 寿老人

月曜日 恵比寿神 商売の神様

火曜日 大黒天 厨房の神様 食べるものに困らない

水曜日 毘沙門天 財宝や福徳の神様

木曜日 弁財天 弁財・福知・延寿・財宝を与える神様

金曜日 寿老人 長寿・延寿の神様

土曜日 福寿老 幸福・封禄・長寿の神様

日曜日 布袋尊 福運大願の神様