�@�@�@ �H�E�~��ؕ��@�Q�O�O�V�N

�H�E�~��ؕ��@�Q�O�O�V�N

�Ė���I���ɂȂ�W��������A���낻��H�~��̏������n�܂�B�Ė�ƈ���Ď�܂����A�����Ƀo���c�L�����邽�߁A���������Ăɂ��鎖�͂ł��Ȃ��B���n�̏I������Ė���珇�Ԃɍk���A�엿��d���ď������n�܂�B

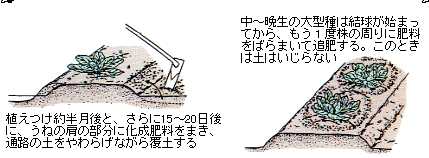

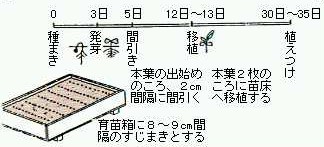

��̎�ނƔ����̔z�u�͉��}�̂悤�ɂ��āA�Ė�̌�Ɏ����I�ɂ��܂��Ȃ���悤�ȍH�v������B

| �L���E���@ |

�i�X�@ |

| �g�}�g |

�s�[�}���@ |

| �g�E�����R�V |

�j���A�l�M�@ |

| �J�{�`���A�X�C�J |

�}�N���@ |

| �}���@ |

�W���K�C���@ |

| �T�c�}�C���@ |

�T�c�}�C���A�C���Q���@ |

| �T�c�}�C���@ |

�T�c�}�C���@ |

�엿�͒ؓ������@�@�@�@�@�@�@���F����܂��@�@![]() �F�c����܂��@�@���F�c�A���@�@�@�@���F�y�@�@�@���F���n

�F�c����܂��@�@���F�c�A���@�@�@�@���F�y�@�@�@���F���n

| ��ؖ� | �͔� | �ΊD | ���w�엿 | �V | �W | �X | �P�O | �P�P | �P�Q | �P | �Q | �R | �S | �T | ���� |

| �卪 | 10Kg | 450g | 300g | �@ | ���� | �� | �@ | �@�@ | �� | ���� | �� | �@ | �@ | �@ | �� |

| �l�Q | �@1Kg | 400g | 250g | �� | ���� | �@�@ |

�@�@�@ | �@ | �� | �� | �� | �@�@ | �@�@ | �@�@ | �~ |

| ���� | 3Kg | 450g | 300g | �� | �� |

�� | �@�@ | �@�@ | ���� | ���� | ���� | �@ | �@ | �@ | �~ |

| �ق���P | 6Kg | 400g | 350g | �� | �@�� | �� | �@�@ | �@ | �@���� | �@���� | �@ | �@ | �@ | �@ | �� |

| �ق���Q | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ���� | �� | �@ | �@�@ | �@�@ | �@���� | �@ | �@ | �@ | �� |

| �ɂ�ɂ� | �@2Kg | �@400g | 300g | �@ | �@ | ���� | �@�� | �@ | �@ | �@ | �@ | �@�@ | �@�@ | �@���� | �@ |

| �������A���� | 6Kg | 400g | 300g | �@ | ���� | �@�� | �@ | ���� | ���� | ���� | �����@ | �@ | �@ | �@ | �� |

| ����܂� | 6Kg | 300g | 150g | �@ | �@ | ���� | �� | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ���� | �@ |

| ���܂˂� | 10Kg | 400g | 450g | �@ | �@�@ | �@ |

������ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �� | �@ |

| �u���b�R���[ | 2Kg | 400g | 450g | �@ | �� | �@ | �@ | ���� | �@���� | �@ | �@ | �@ | �@ | �� | |

| �X�i�b�v����ǂ� | 2Kg | 400g | 450g | �@ | �@ | �@ | �@ | �� | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ���� | �@ |

�y����Ɣ_��U�z�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���F�k���@�@�@���F��y�ΊD�@�@�@���F�����{�L�@�엿�@�@�@���F������

| �Ė�ؖ� | �~��ؖ� | �W | �X | �P�O | �P�P | �P�Q |

| ���AŽ | �l�Q �@�@�@�@����܂� |

8/10�@8/12�@8/20 �����@�@���@�@�� |

�@�@�@�@�@9/27 �@�@�@�@�@ |

10/2 BT�U�z�@ |

11/12 ������ |

12/2 �����ҁ@ |

| ��āA�߰�� | �n�c�J�_�C�R�� �@�X�i�b�v����ǂ� |

8/4�@8/5�@8/12 �@���@�@���@�@�� |

9/14�@�@�@�@9/27 ���¶ �@�@�@�ǔ��@ |

10/2 BT�U�z�@ |

11/13 ���ů�ߴ�� |

12/2 ���ů�ߴ���@ |

| ij�ۺ��A��ި��� | �卪�A | 7/30�@8/2�@8/4 �@���@�@���@�@�� |

9/13 �@�@�@�@9/29 ���@�@�@�@�@�@�@�Ԉ��@ |

10/2 BT�U�z�@ |

�@ | �@ |

| ������A����Aϸ� | ���� | 7/30�@8/2�@8/4�@8/18 �@���@�@���@�@���@�@ |

9/9 �@�@�@9/27 �� �@�@�@�@�ǔ�@ |

10/2�@�@�@10/13 BT�U�z �@�@BT�U�z�@ |

�@ | �@ |

| �}���A�ެ�� | �����A���� �@�@�@�ق����2�� |

7/28 �@���@ |

�@�@�@9/24�@�@9/27 �@�@�@������ �@���@ |

10/2�@�@�@10/20 BT�U�z�@�@�@���lj� |

�@ | �@ |

| ��ϲӁA�ݹ�� | �u���b�R���[ | �@8/20 �@�@ |

9/25 �@9/26 �������@���@ |

10/2 BT�U�z�@ |

�@ | �@ |

| ��ϲ� | ��ȷ�ށA�ق����1 �@�@�@�@�@�@�j���j�N |

�@ �@���ق���� |

9/11�@9/24 �@9/29 |

10/10 �@10/14 �� �@�@��ȷ������ |

�@ | �@ |

�a�s�܂̌��͂͂P�Q�����炢�Ȃ̂Œ���I�ɎU�z����B�g�p�͍��v�łS���璍��

�ϕa�����@�@

�ϕa�����@�@

�P�D �y����

�P�D �y����

�_�C�R���͍����[������̂Ŕ��łł��邾���[���k���A�r���̈����Ƃ���ł͍����ɂ���B�A�삷��Ɠy��a�Q�̔����������Ȃ�̂ŁA�֍�Ƃ���B

�Q�D��܂�

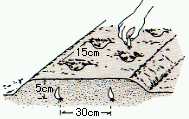

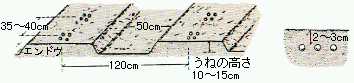

�X�����{�łP�Q�����n�B�P�O�����{�łQ�����n�̂Q��ɕ����āA���˕��P�Q�Ocm�A���ԂR�Tcm�A���ԂU�Ocm�̂Q��A���ɂ��A1�����ɂS�`�T���̓_�܂��ɂ���B

�R�D�Ԉ���

�R�D�Ԉ���

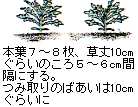

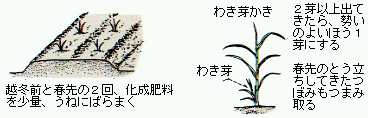

�{�t�P���̂Ƃ��ɂR�{�ɊԈ����A�{�t�R�`�S���̂Ƃ��ɂQ�{�A�{�t�U�`�V�{�̂Ƃ��i�ŏI�j�ɂP�{�ɂ���B�Ԉ����͌`�̈������́A�a�Q���ɂ�������Ă�����̂���菜��

�S�D�ǂ���

�S�D�ǂ���

![]()

![]()

�T�D���n

���n���x���Ɓu���v������Ȃǂ̌����ɂȂ�̂ŁA�K�����n�ɓw�߂�B�P�O�����{���痂�N�̂Q���ɂ����Ď��n�ł���

���ۂ̏o���

�X���P�R���@�Q��ɂQ�T�����Ԋu�łS���Â��ڎ���܂��@�@

�X���P�R���@�Q��ɂQ�T�����Ԋu�łS���Â��ڎ���܂��@�@

�X���P�W���@���肵�n�߂�B���͂ɂ̓I���g�������܂�����![]()

�X���Q�S���@�{�t���Q���@�@�P��ڂ̊Ԉ���������![]()

�X���Q�V���@�{�t���S���@![]()

�@�@�@�@�@�@�@�Q��ڂ̊Ԉ����łQ�{�ɂ���

�X���Q�X���@�{�ꂪ�U���ɂȂ����̂łP�{�c���ĊԈ���

�X���Q�X���@�{�ꂪ�U���ɂȂ����̂łP�{�c���ĊԈ���![]()

�P�O���Q���@�Q�O�O�O�{�a�s�U�z

�P�O���U���@����������![]()

�P�O���P�R���@�������������Ԃ����ς��ɗt���L�тĂ���

�P�O���P�R���@�������������Ԃ����ς��ɗt���L�тĂ���

�P�O���P�V���@�_�C�R���̍������������Ă���![]()

�@�@�@�@�@�@�@�@�A�I���V�A�J�u���n�o�`�Ȃǂ̊Q��������

�P�O���Q�X���@�����傫���Ȃ�n��ɏo�Ă���![]()

�P�P���P�Q���@���߂Ď��n�����B�@���ꂩ��͑傫�����̂��珇�����n���Ȃ��ƐH�ׂ���Ȃ����ƂɂȂ�B

�@

�@

�P�P���Q�U��

�P�P���Q�U��

�卪�̐����͒��������n���Ă��H�ׂ���Ȃ�

![]() �R�{���炢�����卪�ɂ��Ă݂��B

�R�{���炢�����卪�ɂ��Ă݂��B

�P�Q���P���@���łɂP�W�{���n����

�@�@�@�@�@�@�@�@�c��R�Q�{

�P�Q���S���@�n��ɏo�Ă���卪�B���̉��ɓ������炢�̒����ő����Ă���B

�P�Q���S���@�n��ɏo�Ă���卪�B���̉��ɓ������炢�̒����ő����Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@���������n���Ċ����卪�ɉ��H���Ă���B�ł��c���R�O�{������

�@�@�@�@�@�@�@���N�̕��܂łɏ���������邩�H

�P�Q���V���@�����卪������Ă�����![]()

�@�@�@�@�@�@�@���n���đ卪���T�����A�����P�O������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ă�����̏�ɍL����B

�@�@�@�@�@�@�@��T���Ŋ�������B�Ō�ɂ��~�ɓ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q���قǓV���Ŋ�������Əo���オ��

�Q���S���@�Ō�̂V�{�����n���ĂU�{��Е��ɂ��邽�߂܂�܂�������卪�ɂ������A��邩��̐Ⴊ�c���Ă���Ȃǂ܂��܂��������������̂Ŋ������x���B�Е��ɏo����܂Ŗ�P���������邩������Ȃ��B

�Q���S���@�Ō�̂V�{�����n���ĂU�{��Е��ɂ��邽�߂܂�܂�������卪�ɂ������A��邩��̐Ⴊ�c���Ă���Ȃǂ܂��܂��������������̂Ŋ������x���B�Е��ɏo����܂Ŗ�P���������邩������Ȃ��B

�@![]()

�����͂P���P�O�������Q�T�������Ă���B�����͍ŏ��̂V�O�����炢�܂Ŋ������čׂ��Ȃ����B�E���͂Q���S���J�n������Е��Ƃ����f�Â��ł���܂ł͂܂��P�����͂����邩���H

![]()

![]()

![]()

�P�D�y����

�P�D�y����

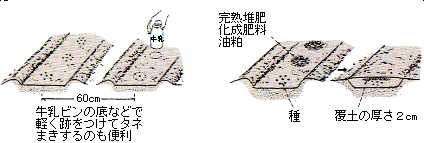

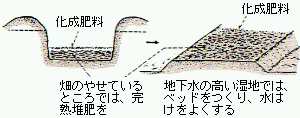

�P�u�����艻�w�엿�P�O�O���i�Q�ɂ���j����܂��A�����k�ς��܂��B�j���W���͓y�̒��ɓ����Ă����̂ŁA���[�߂ɍk�ς���B���͕��U�Ocm���炢�ɂ���B��܂����O�͔̑�{�p�́u�܂����v�̌����ƂȂ�̂œ���Ȃ��B

�Q�D��܂�

�Q�D��܂�

�W�����{�����܂��ɂ���B����܂��Ă���P�T�Ԓ��Ŕ��肷��B���肵�ɂ����앨�̈�ł���A�\�����Ă���܂����A�~�J��ɂ܂��B�܂��D������q�Ȃ̂ŁA���y�͔�������B

���x��ۂ��ߕs�D�z�������A�����Ȃ��悤�ɖ�����������B

�l�Q�͐��ɐZ������A���؊D�ɂ��Ď����ƒ��a������ĉ�o�����ǂ��B

�R�D�Ԉ���

�R�D�Ԉ���

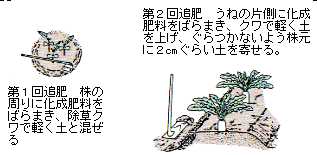

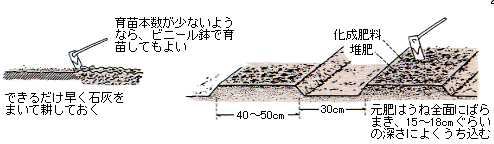

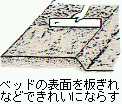

�{�t�Q���قǂłT�`�U�����Ԋu�ɁA�{�t�T�A�U���̍��A�W�`�P�O�����Ԋu�ɊԈ���

�S�D�ǔ�

�{�t�V�����炢�łP�u������T�O���i�ЂƂɂ���j�̉��w�엿���{�p���A�y������

�T�D���n

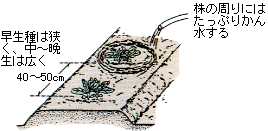

���̑�������Ď��n����B���n���x���Ɣ�債�����č��������̂ŁA�K���Ŏ��n���A�D���t�����܂ܖ��߂Ē�������B���n���x���ƍ��������̂ł���������n���ēy�̒��Œ�������

���ۂ̏o���

�W���P�O���@��ΊD��d���čk��

�W���P�O���@��ΊD��d���čk��

�W���P�Q���@�͔�Ɖ����엿��d���A�������

�W���Q�O���@�\�������������܂��A�s�D�z�������ė{������B

�W���R�O���悤�₭��炵�����̔���

�W���R�O���悤�₭��炵�����̔���

�X���R���@�s�D�z��P���@��܂��㑱���Ă�������͓������[������

�X���R���@�s�D�z��P���@��܂��㑱���Ă�������͓������[������

�X���P�O���@�{�t���������тĂ������A��͂�肪�o�ɂ������A��̂��x��

�X���P�R���@�䕗���㗤���ĕ������������̂ŁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ׂĂ̕c���|��قڑS�ŏ��

�X���P�W���@�|�ꂽ�c���N�����ċ~�Ϗ��u

�X���Q�S���@�{�t��������������

�@�@�X���Q�V�����܂�ɂ����藦�������̂ōēx��c���Ɣ��ɒ��d�̂Q�ʂ�����Ă݂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@����͎������O���R���Ԃقǐ��ɂ����������̂�������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ǂ���̕��@�����藦�ǂ��̂������Ă݂�B

�P�O���Q���@�Q�O�O�O�{�a�s�U�z

�P�O���Q���@�Q�O�O�O�{�a�s�U�z

�P�O���T���@��܂���W���ځ@�悤�₭�肪�o�n�߂�![]()

�@�@�@�@�@�@�@����O��Ɏ�������A�E������̉�

�@�@�@�@�@�@�@�R���Ԑ��ɂ����̂��������̂��������A�c���ǂ�������藦������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�W���Q�O���Ɏ�܂��������̂ƁA�X���Q�V���Ɏ�܂������c���ד��m�Ő������Ă���

�傫�������Ȃ�Ⴄ�̂Ō�̂��̂��ǂ��܂Œǂ����邩�S�z

�P�O���P�X���@

�@�@�@���Ԃɉ����엿����T���ǔ삷��

�@�@�@���_�����������i�������P�t��S�̂Ɂj

�@�@�@���������ɂ�T��

�P�O���Q�X���@�t���傫���Ȃ��Ă���

�@�@�@�@�@�P�P���P�R���@�t���傫���Ȃ������܂����n�ł���܂ł������Ă��Ȃ�

�P�Q���Q�W���@���n���������܂�傫���Ȃ��Ă��Ȃ��B��͂�ŏ��̎�܂����x�������悤�ł���B

�Q���S���@���{���n��������͂萬�����Ă��Ȃ��B�@�R�����܂ő҂��Ă݂邩

![]()

![]()

�g���l���͔|�@�@

�g���l���͔|�@�@![]()

�@�P�D�y����

�@�P�D�y����

�A�������Ɠy��a�Q�̔����������Ȃ�B�R�`�S�N�̗֍������B

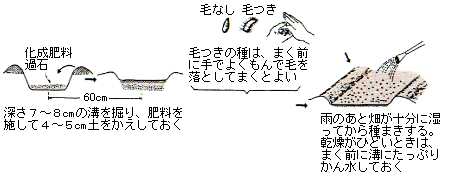

�P�u������͔�P�����A���w�엿�P�O�O���i�Q���݁j����܂��A�����k�ς��A���˕��͂S�O�����Ƃ���

�Q�D��܂�

�Q�D��܂�

�W����d�����Ă��悢���A�Q���ɐH�ׂ�ꂽ��A�����Ŕ��炵�Ȃ����Ƃ�����B�|�����ň�c���邩�A�w�������ق�������B����c�̏ꍇ�͒��a�P�O�����̃|�����ɂR�`�T�����܂��B�P�T�`�Q�O���Ԉ�c���Ă����A����B�W���Q�T�`�X���T�����g���l�����ɒ�A����B�X���P�O�����߂���ƃn�N�T�C�͂܂��ɂ����Ȃ�B����܂ŔG�ꂽ�V�������|���Ċ�����h���B

�R�D�ǔ�

�{�t�U�����x�̎��Ɋ��Ԃɉ��w�엿�T�O���i�ꈬ��j��ǔ삷��B�Q��ڂ͌������n�܂�A�t�������Ă����Ƃ��ɂP��ڂƓ��l�ɒǔ삷��B

�S�D���n�@�@�n�N�T�C����ʼn������Ă݂āA�ӂ�ӂ킵�Ȃ��悤�ł���A�\���Ɍ������Ă���̂Ŏ��n����B

�T�D�h���@�@�O�t�����ȂǂŔ����Ă����B�������邱�Ƃő����璆�t�����A���n������x�点�邱�Ƃ��ł���

���ۂ̏o���

�@�@

�@�@ �@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�W���P�W����܂��@�@�@�@�Q�P���肪�o�n�߂�@�@�@�@�@�@�@�@�W���Q�S���o�t�ɐ��������̂łR�{�ɊԈ����@�@�@�@�@�W���R�P���{�t���o�ĂQ�{�ɊԈ���

�@

�@ �@

�@

�X���X���Q�T�����Ԋu�łR��ɒ�A�A���͂ɃI���g�������U�z�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s�D�z��S�̂ɔ킹�Ē���

�X���P�R���@�J�o�[���O���ėl�q���������A�ꕔ�̕c���͂�Ă����B

�X���P�R���@�J�o�[���O���ėl�q���������A�ꕔ�̕c���͂�Ă����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�{�c���Ă���c�̂P�{��U�蕪���čēx��A

�X���P�W���@��A�㐬���������m�F���ꂽ���A![]()

�@�@�@�@�@�@�@�傫���Ȃ��Ă���̂Ƃ��̂܂܂̂��̂�����B

�X���Q�S���@�ł����������������̂͂��낻�늪���n�߂��ȁH![]()

�@�@�@�@�@�@�@�ǂ��������@

�P�O���P���@���g�E���V�ߊl���E

�P�O���Q���@�Q�O�O�O�{�a�s�U�z

�P�O���R���@�O�t���傫���Ȃ��Ă��邪�A

�@�@�@�@�@�@�@�@���g�E���V�ɐH�ׂ�ꂽ�t������

�P�O���U���@�a�s�܂̎U�z�����܂���ʂȂ�

�P�O���U���@�a�s�܂̎U�z�����܂���ʂȂ�

�@�@�@�@�@�@�@�~�ޖ����R���O���璩�[�Q����T����

�@�@�@�@�@�@�@�E���悤�ɂ��Ă���B�����͂W�C�A�Q���ڂT�C

�@�@�@�@�@�@�@�R���ڂS�C�A����Ɍ����Ă͂��邪��R������̂�

�P�O���P�Q���@���炭�����`�F�b�N���Ă�������nj������Ȃ��Ȃ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�̂ň��S���Ă����獡���Q�C������

�P�O���P�R���@�O����P�O���߂����̂Ŗ������Ă���

�@�@�@�@�@�@�@�@�悤������ēx�a�s�܂ŏ���

�@�@�@�@�@�@�@�@���Ȃ芪���n�߂��̂ł��ꂩ��͑��v�����H

�P�O���P�V���@���g�E���V���P�C�ގ�����

�P�O���Q�X���@�t�������Ă����̂Ŕw����L�тĕs�D�z�̃J�o�[

�@�@�@�@�@�@�@�@�������Ȃ��Ă����B����͊Ԋu���L���悤

�P�P���P�R���@�t�������Ă��đ傫���Ȃ��������ɂ����

�@�@�@�@�@�@�@�@���[�X��ԁB����ł͑S�ł���

�P�Q���X���@

�s�D�z�̃J�o�[���O���A���ꂩ��̊�����Ƃ��Ď��͂ɕR�������ď㕔�����B�O���̗t�͒��ɂ���Ă��邪�A�����͉��Ƃ��H�ׂꂻ���ł���B�������A�����Ԋu���������������悤�ŁA�傫���͏��Ԃ�ɂȂ��Ă��܂����B���傤�ǂP���T�C�Y�ƍl������A������܂��������ȂƓs���̗ǂ����Ƃ��l���Ă���B

�P�Q���Q�W���@���ɐH�ׂ�ꂽ���[�X��Ԃ̗t�ł��A���\���������H�ׂ邱�Ƃ��o����B�Ԋu�����܉߂����̂����̐����͂����ЂƂ傫���Ȃ��Ă��Ȃ�����ǁA�P��ŐH�ׂ���T�C�Y�Ǝv���������ēs�����悢�B

�Q���S���@���n�����Ă݂邪���̗͂t�͌͂�Ă��āA���S�������H�ׂ�Ȃ��B�ł���������������c���Ă���̂ŁA���\�~��̖�Ƃ��ďd�Ă���B

�R���P�P���@���ɍŌ�̎��n�����āA�Ė�ؗp�ɓV�n�ւ�������

![]()

![]()

�@�@�@

�@�@�@

�P�D�y����

�P�D�y����

�z�E�����\�E���_���y��Ɏア�̂ŁA�P�u�������y�ΊD�P�O�O���A�͔�Q�����A�����엿�W�O�����܂��B

�Q�D��܂�

�X���A�P�O���A�P�P���̂��ꂼ�ꏉ�{�A�R��ɕ����Ď�͂�܂��ɂ��āA�������甖���y�����Ԃ���B��܂���A�����Ղ�Ɛ���������B�͎풼�ォ�甭��܂ł͊������Ȃ��悤�ɂ����A���肵����{�t3�`4���܂ł͗��͕a���o�₷���̂Ő����Ђ����Ēn�\�ʂ��������C���ɂ���B�������́A�����܂��͗[���������Ȃ��Ă��班�ʂ�����B�{�t�S���ȍ~�́A�������t�Ă����������Ȃ��悤�ɒ��ӂ��A�����ɏ��ʂ�������B�[���ɑ���������ƁA�ׂƕa�̔��������ɂȂ�₷���̂Œ��ӁB

�R�D�Ԉ����@�@�{�t�P�`�Q���̂Ƃ��Ɩ{�t�R�`�S�̂Ƃ��ɊԈ��������āA���ԂU�`�V�������ɂ���B

�S�D���n�@�@�Ԉ��������Ȃ���A�������n����B�t�̑傫�����Q�T�������ɂȂ�Ǝ��n�K��

���ۂ̏o���

�X���Q�X���@����؏�ɓ_����

�P�O���T���@�肪�o�n�߂�![]()

�P�O���P�R���@�{�t�������n�߂�![]()

�P�O���P�W����܂���Q�O�����炢�����A�܂��z�E�����\�E�̌`�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B

�P�O���Q�O���@�Q��ڂ̎�܂���ʂ̏ꏊ��

�P�O���Q�X��

�P�O���Q�X��

�@�@�����@�ŏ��̎�܂����̐����B���X���F���ϐF����

�@�@�@�t������A��y�ΊD���������a����B

�@�@�E���@�Q��ڂ̎�܂����@�悤�₭�肪�o��

�P�P���P�R���@

�@�@�@�ŏ��̕����z�E�����\�E�炵���Ȃ��Ă���

![]()

�����Â��������炵�Ď��n�ł���悤�ɁA�R��ڂ̃z�E�����\�E���P�P���P�R���Ɏ�܂������B

�P�Q���S���@![]() �Q��ڂɎ�܂������̂������ɐ��炵�Ă���

�Q��ڂɎ�܂������̂������ɐ��炵�Ă���

�P�Q���X��

�R��ڂ̎�������ɑł������Ĕ��肵�n�߂��B![]()

�@�P�Q���Q�O��

�P�Q���Q�W���@�ŏ��̎�܂������珇�����n���ĐH�ׂĂ���B�z�E�����\�E�͊����ɋ����A���������炵�ď����Â�܂����Ă���̂ŁA�P���ɂȂ��Ă���ł����n���y���߂����ł���B

�P�Q���Q�W���@�ŏ��̎�܂������珇�����n���ĐH�ׂĂ���B�z�E�����\�E�͊����ɋ����A���������炵�ď����Â�܂����Ă���̂ŁA�P���ɂȂ��Ă���ł����n���y���߂����ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1��10���@3��ڂ�����Ă���![]()

�Q���S���@�Q��ڂ̃z�E�����\�E�������Ɏ��n�ł���܂ň�����B

![]()

�Q���Q�Q���@�Q��ڂ̃z�E�����\�E�������Ɏ��n���Ă���

�@�@�@�@�@���ꂪ�I���R��ڂ���܂ł��炭���Ԃ�������B

�R���Q�Q���@�ŋ߂̉J�ƋC���̏㏸��![]()

�@�@�@�@�@�@�@�R��ڂ̃z�E�����\�E�����n�ł���܂Ő�������

![]()

![]()

�@�g���l���͔|

�@�g���l���͔|

�P�D�y����

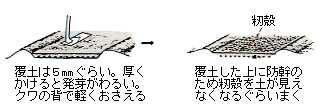

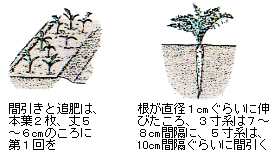

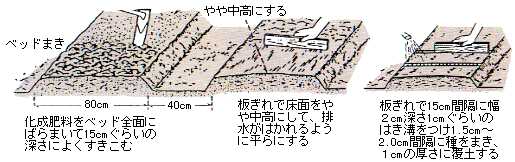

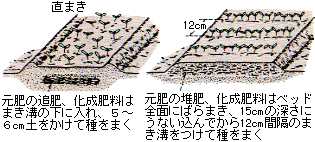

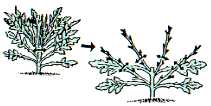

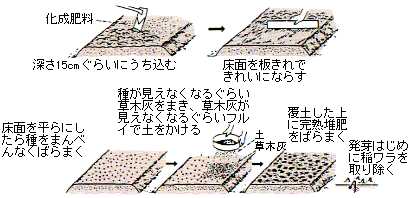

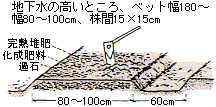

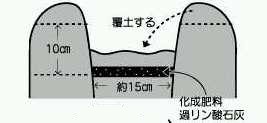

����܂��Q�T�ԂقǑO�ɂP�u������͔쓙�̗L�@�����Q�`�Skg�A���g���Ⴂ�Ƃ��͒��x�ɂ��킹�ĐΊD���P�O�O�`�Q�O�O���S�ʂɋψ�ɂ܂��A�R�Ocm�̐[���ɍk���Ă����B���̌�A�����엿���P�u������P�O�O����S�ʂɎ{���A�悭���a���Đ����P.�Q�`�P.�T���A�����P�Ocm���x�̕���������

�Q�D��܂�

�X�����{���ɐa����Ă����ւނ�Ȃ���q�𗎂Ƃ��A�������y����B���ԂQ�O�`�Q�Tcm�łS�`�T���܂����K���B�d��ʂ͂P�u������W�`�P�Oml�B�y�������Ă���Ɣ��肵�Ă��Ȃ��̂ŁA�d��ゾ���łȂ��d��O�ɂ��\���Ɋ������Ă���

�R�D�ǔ�Ɗ���

�ޏꂪ�����Ȃ����x�Ɋ�������B�����₷�����ł͖����ł��������K�v�ł����A�����ĉߎ���Ԃɂ͂��Ȃ��悤�ɂ���

�S�D�Ԉ���

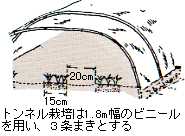

���������n�̏ꍇ�͖{�t���R�`�S���ɂȂ������ɁA���Ԃ��T�`�Ucm�ɂ���B�E�ݎ����n�̏ꍇ�͂P�Ocm���x�̊��Ԃɂ���B�~�G�͔̍|�͊��Q���₷���̂ŁA������x�����ɂȂꂽ�P�P�����{�����g���l���핢���s��

�T�D���n

���������n�̏ꍇ�A�{�t�V�`�W���A����Q�Ocm�O��ɂȂ����犔�̍������獪��t�����܂��n����B�S�`�P�O����{�͎�̏ꍇ�R�O�`�S�O�����x�Ŏ��n�ƂȂ�܂����P�O�����{�ȍ~�̔d�킾�Ɨ��N�ɂȂ�B�E�ݎ����n�̏ꍇ�́A�{�t�P�O�����炢�ɂȂ��ĉ��t�R�`�S�����c���E�ݎ��A�������}�����t���Q���قǎc���Ď��n����

�U�D�a�Q��

�Y���a�������������Ŕ������₷���̂ŁA�r����ǂ����Ă����B���A�엿�ߑ��Ŕ�������������̂ŋC������B�x�g�a

���A�����ɕ��ʂ���ǂ����A�ቷ�����̎��ɍ앨�̏ォ��������Ȃ��悤�ɂ���

���ۂ̏o���

�X���Q�V���@��܂��@���Ɠ������ɂS��̋؎���

�X���Q�V���@��܂��@���Ɠ������ɂS��̋؎���

�@�@�P�O���P���@�肪�o�n�߂�

�@�@�P�O���P���@�肪�o�n�߂�

�@�@�P�O���Q���@�Q�O�O�O�{�a�s�U�z

�@�P�O���R���@�J�o�[�����Ē���

�P�O���U���@�{�t���o�n�߂�![]()

�P�O���P�R���@�r�j�[���z���Ɍ����{�t�̐���![]()

�P�P���P�R���@�r�j�[���J�o�[���O����

�@�@�@�@�@�@�@�@���Ȃ�̑傫���ɐ������Ă���

�P�Q���P���@�Ԉ����Ȃ���̎��n

�P�Q���S���@![]() �S�̂ɑ傫���Ȃ��Ă������ł����n�ł�����

�S�̂ɑ傫���Ȃ��Ă������ł����n�ł�����

�@�@�@�@�@�@�@���N�͓畨�������Ȃ�

�P�Q���Q�W���@�S�̓I�Ɏ��n�����ɂȂ��Ă����̂ŁA�����ÂԈ����Ȃ�����n���Ă��邪�A����ł��H�ׂ���Ȃ��B

�Q���S���@���������������Ԉ����Ԋu�Ŏ��n���Ă����炪�����őS�̓I�ɂ͌����Ă����Ȃ�

![]()

�Q���Q�Q���@�قƂ�ǎ��n���I���ɋ߂Â��Ă���

�R���P�O���@�Ō�̎��n�����ĉĖ�ؗp�ɓV�n�ւ������A��y�ΊD��{����������

![]()

![]()

�P�D��܂�

�P�D��܂�

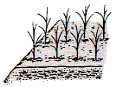

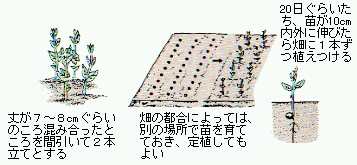

�P�O�����{�\���}���̍���������ɂȂ��Ă��镔�������ɂ��Ċ��ԂS�O�����łP���܂��Ƃ��A�P�J���ɂQ�`�R���܂��B�P�T�ԂŔ��肷��B�i�_���������̂ŐΊD�𑽂��A����ɂ���ƕa�C�ɂȂ�₷���j

�Q�D�y��

�t�ɂȂ萶�炪�����ɂȂ肾��������A�P�u������T�O���i�ЂƂɂ���j�̒ǔ���s���A�����Ɋ����ɓy���Ċ������肳����B���ݍ���Ȃ��悤�ɂP���U�`�V�{�ɐ�������B�P�Ԃ�䰂��傫���Ȃ������}�̐�������E�c����B

�R�D���n

�T�����A�����������₪�ł��A����̐F���ς���Ă����������n�����B

���ۂ̏o���

�P�P���P�Q���@�|�b�g�Ɏ�������B�}���̂Ƃ��ɒ��d��������肪�o�n�߂����ɒ��ɑS���H�ׂ�ꂽ�̂ŁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@����̓|�b�g�ň�c���Ă����A���悤�Ǝv���Ă���

�P�P���Q�O���@�P�T�ԉ߂��Ă��肪�o�Ȃ��B�ŋߖ�������������A���N�͖�����������Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ŊǗ����n�߂�

�P�P���Q�S���@���Ԏ����͂Q�O�x���Ă���̂ŁA�����킪�c��ݎn�߂��B![]()

![]() �P�P���Q�U���@�肪�����ɗ����n�߂�

�P�P���Q�U���@�肪�����ɗ����n�߂�

�@�@�@�@�P�P���Q�R���@���������c���A����![]()

�P�Q���P���@![]() ������P�O���悤�₭��A�ł��邮�炢�̑傫���ɂȂ����B

������P�O���悤�₭��A�ł��邮�炢�̑傫���ɂȂ����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������ɔ��ɈڐA����

�P�Q���S���@�~���m�����đ��悯�ɂ����B��O�͉䂪�ƂŎ��![]()

�@�@�@�@�@�@�@�|�b�g�Ɏ����đ傫���Ȃ����c�A�������͔����Ă����c

�P�Q���X���@���悯��Ƃ��č��̗t�����͂ɗ��Ă�

1��10���@�����������

1��10���@�����������![]()

�Q���T���@�傫���Ȃ��Ă���悤�����ɒ[�Ȑ����͂��Ă��Ȃ�

�Q���Q�Q���@�悤�₭�t�炵���Ȃ��Ă����̂ŁA�������ǂ���������B

�@�@�@�@�@�@�@���ƍ��̊Ԃɉ����엿����͂�

�R���Q�Q���@�t�炵���C���ɂȂ��Ă����̂Ő���������

�S���P�T���@�C���������Ȃ��Đ����������Ȃ��Ă����B���łɉԂ��炫�n�߁A��ɂ̓A�u�����V�������Ă���B�ؐ|�������đގ��������A�E���܂ł͂Ȃ��̂Ŋ��S�ɂ͎��ȂȂ��B

�S���Q�W���@��P���̑傫���܂Ő����Ԃ���ʂɍ炢�Ă���

�@�@�@�@�@�@

�T���P�W���@�Ԃ��I���ɂȂ�A�����������Ă����B�����������n�ł��������B

�T���Q�V���@���Ȃ���������Ȃ��Ă����̂ň�ԉ��ɂ����������Ă݂��B

������䥂łɂ��ĐH�ׂĂ݂������ɔ��������ł���������B���ꂩ�珇���Ɏ��n�ł������B

�U���P�O��

�@�ŏI�̎��n���s�����B���Ȃ�܂Ƃ܂������n�łƂĂ��P��ł͐H�ׂ���Ȃ��B

![]()

![]()

![]()

�P�D��܂�

�P�D��܂�

�X�����{�c���ɂP�u�����艻���엿��傳���R�t���x�܂��A��q���P�u������T�����܂��āA�킪�����Ȃ��Ȃ邮�炢���؊D���܂��A�ӂ邢�Ŕ������y����B���̓y�̏�Ɋ��n�͔����܂��B

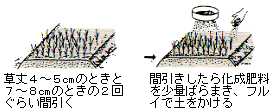

�c���T�����ɂȂ�����Ԉ���������

�Q�D�y����

�Q�D�y����

���͂��܂荂���ɂ���Ɠ~���A�������Q���₷���̂ŁA�~�J�����₩�ɐ������O�ɏo����x�̍����ɂ���B����́A�P�u������͔�Qkg�A��y�ΊD�P�O�O���A���E�����P�O�O���Ɖ����엿�T�O�����{���B�엿������������

�x����������ƁA�a�Q���������A�������������Ȃ�

�R�D�A�t��

�R�D�A�t��

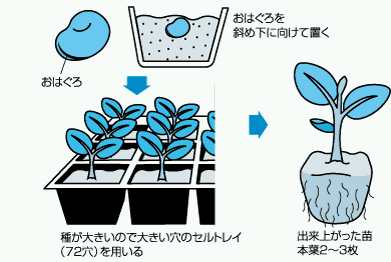

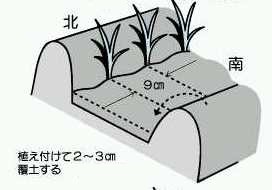

�������P�O�����{�`�P�P�����{���ŁA�����n��قǑ����A���A�����܂łɏ\�����̐L����}���Ă����B���Ԃ͂Q�O�`�Q�T�����A���Ԃ͂P�O�`�P�Q�����Ƃ���B���A������ƔN���ɋ����傫���Ȃ蒊�ۂ���̂Œ���.�B����҂̑������炢�̕c���悢�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�S�D����

�~�����k�⏜���ɂ��f�������Ȃ��悤�ɒ��ӁB�����ɂ͖h���̂��ߏ��Ԃɕ~�����������s�������Q��h���A���R���ɂ������������B

�T�D�ǔ�

�T�D�ǔ�

�ǔ�́A�P�Q���ƂQ����{�̂Q��ɕ����ĂP�O�u�����艻���엿�T�O�O���������ԂɎ{���B�ǔ삪�����ƒ������ɕ��s���������Ȃ�B

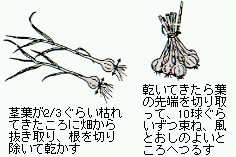

�U�D���n

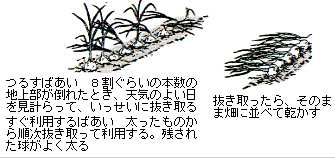

�T�����Ɍs�t���U�O���ȏ�|�ꂽ����n����B�����p�ɂ���ꍇ�́A�R�`�T���Ԑ��V���������㔲�����A�Q�`�R�����̏�Ŋ��������Ă���A���ʂ��̂悢���A�ɒ݂邵�Ă����B

���ۂ̏o���

�X���P�P���@��c���Ɏ�܂�

�X���P�P���@��c���Ɏ�܂�

�X���P�W���@������m�F���ĂQ���ځA�����傫���Ȃ肽�܂˂��炵���ג����t��������

�X���P�X���@ ���肵������悭����ƂR��ނ̒i�K��������i�E���̃|�b�g�j

���肵������悭����ƂR��ނ̒i�K��������i�E���̃|�b�g�j

�@�P�D���肵���Ƃ��i�Z���P�{�j

�@�Q�D�����傫���Ȃ��ċ|�̌`�ŗւ��ł��Ă���

�@�R�D�|�̕Е����O��ď�ɐL�т�i�肪�����Ȃ�P�{�Ɂj

�P�O���P���@�c�̂P�{�ړr������Q�{�ɕ�����Ă���

�P�O���P�R��

�P�O���P�R��

��c���ł̐��������E�̂悤�Ɍ�����

���߁A���������悤������A����

�ی��̂��߈�c���̕c�͔����c���Ă���

����̒�A�����s�����������x�A��

��\��

�P�O���P�S���@�c�̗����͂ꂪ�o���̂ŃI�[�\���C�h�i�E�ہj�U�O�O�{�t�U�z����

�P�O���P�S���@�c�̗����͂ꂪ�o���̂ŃI�[�\���C�h�i�E�ہj�U�O�O�{�t�U�z����

�P�O���P�W���@�o�b�N�A�b�v�p�Ɉ�ĂĂ���c���̏��![]()

�@�@�@�@�T���O�ɐA�������̕c�Ƒ傫���͂قړ����ŁA

�@�@�@�@�͂ꂪ�i�ނ̂͏��ł̂������ʼn�����ꂽ�悤�Ɏv����B

�P�O���Q�X���@�o�b�N�A�b�v�p�̕c���A�@�ŏ��ɒ�A�����c�͎v�����ȏ�ɐ������Ă��Ȃ�

�@�@�@�@�ނ���o�b�N�A�b�v�c�̂ق����傫���Ȃ��Ă���

�P�P���P�R���@��A�����c���悤�₭�������n�߂�

�@�@�@�@�@�N�����炢�܂łɍ��z����傫���ɂȂ邩�S�z![]()

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�P�Q���S���@�ώ@���Ă��邪�{�t�R�����炢�ɐ������Ă������̂ƁA

�P�Q���S���@�ώ@���Ă��邪�{�t�R�����炢�ɐ������Ă������̂ƁA

�@�@�@�@�@�@�@�����̂Ƃ܂��Ă�����̂�����A���̍��̌����͕�����Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ肠���������엿�������܂����B��͂荕�}���`�����Ȃ���

�@�@�@�@�@�@�@�������Ȃ��̂�������Ȃ��B

�P�Q���Q�W���@����Ƃ��ĕ~���m������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()

�Q���Q�Q���@�t�炵���Ȃ��Ă����̂ŕ~���m��

�@�@�@�O���č��ƍ��̊Ԃɉ����엿���؏��

�@�@�@��������A�U�����ĕ~���m���ēx������

�R���P���@��邩��̋����ŕ~���m�����ׂĔ��ł��܂����B�}���`�����Ȃ��������ߐ������x���S�̓I�ɏ�����

�R���P�Q���@��邩��̉J�Ő������\���ɂȂ����̂ƋC���㏸�ŏ����������n�߂�

�R���P�Q���@��邩��̉J�Ő������\���ɂȂ����̂ƋC���㏸�ŏ����������n�߂�

�S���P�T���@�t�{�ԂŐ�����������![]()

�S���Q�W���@�����������Ȃ�n�߂ă^�}�l�M�炵���Ȃ��Ă���

�T���P�W���@���̊ۂ��������Ă���̂��ォ���������悤�ɂȂ��Ă����B�������傫�����̂Ə��������̂��͂����肵�Ă��āA�c��A�����Ƃ��̑傫���̂܂܂Ƃ������̂������Ă��̍��͉��������Ȃ̂��ǂ�������Ȃ��B�ł����n�ł������Ȃ��̂��T�O�����炢�����Ă܂��܂�����

�T���Q�U���@�s�̍����t�߂���܂�Ȃ����Ă��Ď��n���o����ɂȂ����B�Ƃ肠�����Q�O�������n���Ă݂��B�傫���͂�����Ə����߂����Ȃ��Ȃ��̂��̂ł���B�c��͍�����n�������̂�H�ׂȂ���K�����n���Ă�������

�U���P���@�O��̎��n���P�T�ԁ@���Ȃ�̕����Ŏ��n�\��Ԃ����A�ʂ̑傫���͏�����

�U���P�O���傫���͎c�O�Ȃ��珬�����܂܌s�͓|��Đ������~�܂������߁A�Ō�܂Ŏc���Ă����̂����n�����B

![]()

![]()

�@�@�@�@�@�卪�Ƃقړ������ߐ��Ȃǂ̍����͑卪���Q�ƁB

�@�@�@�@�@�卪�Ƃقړ������ߐ��Ȃǂ̍����͑卪���Q�ƁB

���ۂ̏o���

�X���P�R���@����؎�������

�X���P�R���@����؎�������

�X���P�W���@���肵�n�߂�@�@![]()

�X���Q�S���@�{�t���o�n�߂�

�X���Q�V���@���Ȃ�傫���Ȃ��Ă���![]()

�X���Q�X���@���Ԃɒǔ삷��

�P�O���P���@�������ČQ�����Ă����B���ɓy���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�P�O���Q���@�Q�O�O�O�{�a�s�U�z

�P�O���T���@�����F�Â���������n�߂�![]()

10���P�Q���@�����ɏ������n���Ă݂��猋�\�傫���Ȃ��Ă��ĐH�ׂꂻ��

10���P�Q���@�����ɏ������n���Ă݂��猋�\�傫���Ȃ��Ă��ĐH�ׂꂻ��

�@�@�@

�P�O���P�V���@�����V�`�W�{�����Ɏ��n�ł��Ă���B

�P�P���P�O���@���ׂĎ��n

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�P���P�R���@�Q��ڂ̎�܂����������A���ꂩ��̊����Ő������邩�ȁH

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�Q���S���@�@�����̂��߂Ȃ��Ȃ����肵�Ȃ��������悤�₭�肪�o�Ă����B![]()

�P�Q���Q�O��![]()

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1��10���@�������x�͒x�����{�t���o�n�߂Ă���![]()

�Q���S���@���������o�Ă�������A��邩��̐�̂������͂�Ă��܂����B��͂�G�ߓI�ɖ���������悤���B

�@

�Q���Q�Q���@�������ɂ�ł������܂��傫���Ȃ�̂ɂ͎��Ԃ�������

![]()

![]()

�P�D�y�ƕc��

�P�D�y�ƕc��

���̕\�ʂ͏o���邾������ɂȂ炵�Ă���

�Q�D��܂�

�Q�D��܂�

�P�D�T�����Ԋu�ł�����Ɏ���܂�

�R�D�Ԉ���

�R�D�Ԉ���

�{�t�Q�`�R���o�����Ɋ��Ԃ��P�Ocm���炢�ɂȂ�悤�ɊԈ�������

�S�D���n

�Ԉ��������Ȃ��珇�����n����B���n�K���͑���Q�Tcm��

���ۂ̏o���

�X���Q�V���@��܂��@�@�t�e�Ɠ������Ɏ���

�X���Q�V���@��܂��@�@�t�e�Ɠ������Ɏ���

�P�O���P���@�肪�o�n�߂�

�P�O���P���@�r�j�[���ŃJ�o�[����

�P�O���Q���@�Q�O�O�O�{�a�s�U�z

�P�O���U���@���R�͕�����Ȃ����o�t�̂܂܌͂����̂����o�B![]()

�@�@�@�@�@�@�@�߂��ɉ��߂Ď�܂�������

�P�O���P�R���@�r�j�[���z���̎ʐ^�̂��ߗǂ������Ȃ����A�{�t���o�Ă��Đ������Ă���悤���B

�P�O���P�R���@�r�j�[���z���̎ʐ^�̂��ߗǂ������Ȃ����A�{�t���o�Ă��Đ������Ă���悤���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�o�t�Ō͂ꂽ���ӂɒlj��Ŏ�������������ɉ肪�o�n�߂Ă���

�P�O���P�X���@�r�j�[�����O���ē����̏����B�����͉��x�������A�������������߂��c���Ў�Ɍ�����B

�P�O���Q�X���@��P�O�������炢�܂ő傫���Ȃ��Ă���

�P�P���P�R���@�G�߂��ς���Ē������Ȃ��Ȃ��Ă����̂�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�r�j�[���J�o�[���O�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@���ꂩ�珇���ɐ��炵����P�T�Ԃ��炢��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ԉ����Ȃ�����n�ł�����

�P�P���Q�T���@���{���ŏ��̎��n

�P�Q���P���@�@�Ԉ����Ȃ�����n�����Ă���

�P�Q���S���@![]() �S�̂��������Ăǂ�����ł����n�ł���悤�ɂȂ����B

�S�̂��������Ăǂ�����ł����n�ł���悤�ɂȂ����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�U���قǂ��߂��Ɏ��n���Ă݂�

�P�Q���P�W���@�������n������Ɏ�������Ă݂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@���̊����ʼn�͏o�邾�낤���A�Ƃ肠�����r�j�[����킹�ĕۉ�

�P�Q���Q�W���@�����Ɏ��n���o���Ă���B�P�P�����{�܂ŃJ�o�[���Ă���

�@�@�@�@�@�@�@�@�������Œ������Ȃ��t�Ɍ����Ȃ��Y��Ő��������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�P�W���������킩��肪�����o�Ă����B

�Q���S���@�Ԉ��������ŏ������n���Ă��邪�A�c�����̂��܂��傫���Ȃ�̂őS�̓I�ɂ͂��܂ł��H�ׂ��悤�Ȋ����ŁA�Q���Ɉ�x�̊��Ŏ��n���Ă������悤�ȏ�ԁB�P�W���Ɏ������킩��̉�͌͂�Ă��܂����B

�Q���Q�Q���@�قƂ�ǎ��n�����Ă��܂����̂ł���ōŌ�ɂȂ肻���B

![]()

![]()

�P�D��c

��͂Q�`�R������

��͂Q�`�R������

���̂�肷���͗ǂ��Ȃ��̂ŗ[���\�ʂ��������炢�ɂ���

�Q�D��A

�W���̑�S�T�`�X���P�T�̌ߌ�R���ȍ~�ɒ�A����

�W���̑�S�T�`�X���P�T�̌ߌ�R���ȍ~�ɒ�A����

�X���S�T���炢�ɓy�̕\�ʂ��ł��Ȃ��Ă�����\�ʂ𒆍k����Ɨǂ�

�R�D�x��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S�D���n

���ۂ̏o���

�X���Q�V���@���x��C���Œ�A����B�[���ɂ̓J���X�A�K�A�n�N�r�V����������Ȃ���

�X���Q�V���@���x��C���Œ�A����B�[���ɂ̓J���X�A�K�A�n�N�r�V����������Ȃ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�{���������|�����

�X���Q�W���@�������T�{�|�����̂ŁA���͂Ƀr�j�[���J�o�[������

�X���Q�X���@������J�������̂Ō���肵����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����|����Ă��Ȃ������B

�P�O���P���@�Q�������̉J�̂���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������悤�ɐ����������Ă����B

�P�O���Q���@�Q�O�O�O�{�a�s�U�z

�P�O���R���@�x���ɌŒ肷��

�P�O���P�V���@

�P�O���P�V���@

�@�@�|����邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ����̂�

�@�@�r�j�[���J�o�[���O�����B

�@�@�悭����ƃA�I���V�����C�H�Q

�@�@������

�P�O���Q�X��

�@�@�䕗�œ|�ꂽ���N�������̂ʼn�

�P�P���P�R���@

�P�P���P�R���@

�ŋ߂̓A�I���V���䂪����ŗt��H�ׂĂ���B�������ڂ݂̂Ƃ���͐H�ׂȂ��݂����Ȃ̂Ō��������Ŏ���Ă���B���łɂڂ݂��o���n�߂Ă�����̂�����

�P�P���Q�T���@���ς�炸�A�I���V�𐔕C������

�P�Q���P���@�@�ŏ��̎��n������

�P�Q���X���@�@���ׂĂ̒��������n�ł����Ԃ܂Ő���![]()

�@�@�@�@�@�@�@�@�������n���Ă��邪�A���łɑ��肪�傫���Ȃ����

�@�@�@�@�@�@�@�@���܂��ɃA�I���V��������B���\���ԂƂ��Q�����B

�P�Q���Q�W���@�����~���قNJ����Ȃ��Ă����̂ɃA�I���V�͂܂�����B�ŏ��̎��n�͂��ׂĂ̊��ŏI�����āA���݂͎��ӂ���o��̂ɏ����ԉ肪�����n�߂Ă��邽�߁A�炩�Ȃ������ɐH�ׂȂ��Ǝv���Ă���B

�P�Q���Q�W���@�����~���قNJ����Ȃ��Ă����̂ɃA�I���V�͂܂�����B�ŏ��̎��n�͂��ׂĂ̊��ŏI�����āA���݂͎��ӂ���o��̂ɏ����ԉ肪�����n�߂Ă��邽�߁A�炩�Ȃ������ɐH�ׂȂ��Ǝv���Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1��10���@���ɉԂ��炢�Ă��܂���![]()

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ׂĂ̊����Ԃ��J���n�߂��̂ŐH�ׂ�̂�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ǂ����Ȃ�

�Q���S���@�S�̓I�ɉԂ��炫�����Ȋ����B�����H�ׂȂ��ƍ̉Ԃ����J�ɂȂ邩������Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�Q���Q�Q���@�ڂ݂������c���ʼnԂ��炢�Ă���

�@�@�@�@�@���̂ق��ɂ͏����Ȃڂ݂��o�Ă���̂�

�@�@�@�@�@��������n�������A���\��������

�@�@�@�@�@�ł��R�����{�ʼnԂ����J�A���n���I��肪�߂Â���

�R���Q���@���ɍŌ�̎��n�����ĉĖ�̂��߂Ɍ�Еt��������

�@�@�@�@�@�@�Ԃ̍炢���܂܂܂Ƃ߂Ĕp��![]()

![]()

![]()

�P�D�����������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�D��A

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@

�@

�R�D�ǔ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S�D���n�ƕۑ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���ۂ̏o���

�P�O���P�O���@������A����

�P�O���Q�X���@�肪�o�Ă���

�P�P���P�R���@�������ׂĂ̋�������肪�o�Ă���

�@�@�@�@�@�@�@�@���ꂩ�痈�N�܂łق��Ă����Ηǂ��̂Ŋy�Ȗ��

�Q���T���@�܂��܂��C�����Ⴂ�̂Ő������Ă��Ȃ�

�Q���Q�Q���@���Ԃɉ����엿��ǂ��삷��

�S���Q�W���@��T�O�����̍����܂Ő��������B���������傫���Ȃ��Ă���̂ł́H

�S���Q�W���@��T�O�����̍����܂Ő��������B���������傫���Ȃ��Ă���̂ł́H

�U���P�O���@�t�����F���ϐF���Ă����̂ł��ׂĎ��n�����B�s�𑩂˂Ē݂艺���������ĕۑ�����B

![]()

�P�D��܂�

�Q�D�Ԉ���

�Q�D�Ԉ���

����㑐�䂪�V�`�Wcm�ɐL�т�����A�����̂悢���̂Q�{���c���đ��͊Ԉ����B

�R�D�ǔ� �@�@�@�@�@�S�D�x��

�@�@�@�@�@�S�D�x�� �@�@�@�@�T�D���n

�@�@�@�@�T�D���n

�@�@�@�z�~��̂R����`���{����A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����̂Ȃ��̎����O������ق�̂킸��

�@�@�@���˂̌��̂Ƃ���ɒǔ삵�A�ʘH�́@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�킩��悤�ɂȂ������낪���n�K��

�@�@�@�y���グ�āA���˂𐮌`����

�P�P���P�R���@���d�@

�P�P���Q�O���@1�T�ԉ߂��Ă��肪�o�Ă��Ȃ��B�C�����������Ă����̂ō��N�͉肪�o�Ȃ���������Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�Ăă|�b�g�Ɏ�������r�j�[���ŃJ�o�[�����ĕۉ������Ă݂����o�Ă��邩�ȁH

�P�P���Q�S���@�|�b�g�������ŊǗ����Ă���B���Ԃ͎����Q�O�x���N���A���Ă��āA�S�z�͖�ԁB![]()

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�ŋߎ킪�c��ݎn�߉�炵�����������n�߂��B

![]() �P�P���Q�U���@�肪�����ɗ����n�߂�

�P�P���Q�U���@�肪�����ɗ����n�߂�

�P�Q���P���@

�@�@�����Ő��������̂ł����V�݂���![]()

�@�@�����͐���Ă���̂ŊO�ɏo����A����

�P�Q���S��

�@�@�@![]() �~���m�����đ��悯��

�~���m�����đ��悯��

�@�@�@�@�@�c�����t�����݂����ŁA�t���L���Ă����B

�P�Q���X���@�@���悯�ƕ���ō��̗t�𗧂Ă�![]()

�P�Q���Q�W���@��A�����ꕔ�̕c�������̂��߁A�͂�Ă��܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�P�P���P�R�����d�����킩��肪�o�n�߂�B

�@�@�@�@�@�@�@�@���̉�͔w���Ⴂ����NJ����ɂ͋����̂��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�͂�Ȃ��Ŋ撣���Ă���

�@�@�@�@�@�@�@�@

1��10���@�������œ|�����̂����o�������A�����������̂͏������炵�����̂��o�n�߂��B

1��10���@�������œ|�����̂����o�������A�����������̂͏������炵�����̂��o�n�߂��B

�@�@�@�@�@�@�@���炭�͊����Ƃ̐킢�Ő܂�Ȃ��悤�ɐ�������̂�҂B

�Q���S���@���낻��g�����Ȃ��Ă���̂ŁA�L�тĂ����̂��߂Ɏx���ƖԂ����B

�Q���Q�Q���@�~���m�̉��ɉ����엿��ǂ��삷��

�R���Q�Q���@�����邪�L�юn�߂�

�@�@

�S���Q�W���@�g�����Ȃ��ċ}�ɐ����������Ȃ�B�Ԃ���ʂɍ炫�n�߂Ĕw��͖�P���̑傫���A�����o���n�߂��炷���ɂł����n���o������

�T���P�W���@��������傫���Ȃ��Ď��������ɂȂ��Ă����̂ŁA���n���n�߂��B���ꂩ��͂R���������炢�Ɏ��n�ł��������B

�T���Q�V���@�������n���n�߂ĂP�T�Ԉȏオ�o�B���̊ԂR���������炢�Ɏ��n���Ă��邪�ʂ�����������H�א�Ȃ����炢�ɂȂ��Ă����B

�U���P�O���@�Ō�̎��n���s���A���ׂĂ̓���������B�t�̒����t�߂ɂ��������͂���ǂ����̂悤�ɑ����Ă��ď����d���Ȃ��Ă���悤�Ɏv����B���n�ʂ͂т����肷��قǑ����X�p�[�̃��W�܂Q�t�ɂȂ�B�������s�����̂��тɂȂ肻���B

![]()

�P�Q���Q�O���@�卪�����n������ɕc���A�B

�@�@�@�@�@�@�@�@���炭�͊����̒����̂܂ܐ�������̂�҂�

�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�����납��J�o�[�������Ē���̗\��

�Q���Q�Q���@�@���Ԃɉ����엿���������ɂ���

�R���P�Q���@���̂ق��ɂ���͂ꂽ�t��A���_�̂���t����菜��

�@�@�@�@�@�@�@�@�Ē������̖Ԃ����B�������ɓ����đ傫���Ȃ邩��

�S���Q�W���@�t���傫���Ȃ�Ԃ��炫�n�߂��B���������Ԃ��Ȃ��Ă�����̂�������

�U���P�O���@���łɐԂ��������������i�[���L�тĂ��Ďq���̕c�����n�߂��B