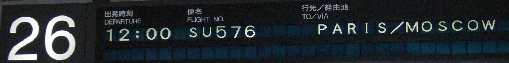

10月26日 成田発 12:00

10月26日 成田発 12:00 ![]() SU576 モスクワ着 17:25

SU576 モスクワ着 17:25

10月27日 モスクワ市内観光

聖ワシリー寺院、赤の広場、レーニン廟、ヴァラビョーヴィの丘

モスクワ大学、ノヴォデヴィチ修道院

クレムリン観光

武器庫、ウスベンスキー大聖堂、トロイツカヤ塔

大砲の皇帝、鐘の王様、鐘楼

10月28日 スズダリ観光

ロジェストヴェンスキー聖堂、スパソ・エフフィミエフ修道院

ボクロフスキー女子修道院

ウラジミール観光

ウスペンスキー大聖堂、ドミトリエフスキー寺院、黄金の門

10月29日 セルギエフ・ボサード観光

トロイツェ・セリギエフ大聖堂 ![]() SU853 サンクトペテルブルクへ

SU853 サンクトペテルブルクへ

10月30日 ツァールスコエ・セロ観光

エカテリーナ宮殿、フォークロアショー観賞

サンクトペテルブルク市内観光

血の上の教会、聖イサク寺院、スモーリヌイ修道院、巡洋艦オーロラ号

10月31日 バレエ学校、エルミタージュ美術館

11月1日 アレクトサンドル・ネフスキー修道院 ![]() SU846 モスクワへ

SU846 モスクワへ

11月2日 モスクワ発 19:20 ![]() SU575 成田着 10:55

SU575 成田着 10:55

ロシアはどんな国で主な注意点などの情報をガイドブックから入手したが、結構今までと違った点が多く少し心配なところが感じられる。たとえば写真は飛行機内から地上を撮れない、軍人や警察官、地下鉄など決められた場所以外は撮影禁止。ロシアのお金は国外に持ち出すことは出来ない、ビザ取得時に申請した以外の場所には行けないなど、今まで旅行した国では経験のないところが気になるところ。こんな不安を気にしながら成田へ、ロシアのアエロフロート航空だから当然ロシア製の飛行機だと思っていたが、意に反してボーイング767型にびっくり、安心して搭乗したが乗ってみると機内設備は不十分で座席の前には画面が無くシートも悪い、おまけに今日はビデオが故障しているとかで通常説明される緊急事態の非常口や酸素マスクの説明もなし。これで約11時間の機内はどう過ごせばいいのか、映画が無いので当然寝るしかないようだ。

ロシアはどんな国で主な注意点などの情報をガイドブックから入手したが、結構今までと違った点が多く少し心配なところが感じられる。たとえば写真は飛行機内から地上を撮れない、軍人や警察官、地下鉄など決められた場所以外は撮影禁止。ロシアのお金は国外に持ち出すことは出来ない、ビザ取得時に申請した以外の場所には行けないなど、今まで旅行した国では経験のないところが気になるところ。こんな不安を気にしながら成田へ、ロシアのアエロフロート航空だから当然ロシア製の飛行機だと思っていたが、意に反してボーイング767型にびっくり、安心して搭乗したが乗ってみると機内設備は不十分で座席の前には画面が無くシートも悪い、おまけに今日はビデオが故障しているとかで通常説明される緊急事態の非常口や酸素マスクの説明もなし。これで約11時間の機内はどう過ごせばいいのか、映画が無いので当然寝るしかないようだ。

それでは機内食はどうかと思ったが飲み物でアルコールは有料、ジュース類はオレンジ・りんご・トマトの3種類、メニューも選択の余地は無く1種類だけを搭乗2時間後と着陸2時間前で内容も今ひとつである。

こんな不安を抱えてようやくモスクワのシェレメチョボ空港第2ターミナルに到着

天気は曇り、思ったほど寒くなく気温は9℃とか。そのままホテルに直行したが、ガイドの話でモスクワは最近車が急に多くなり渋滞して約1時間半は十分にかかった。ホテルは1300室ぐらいの大きなホテルであるがオフシーズンのため比較的すいていて、事務処理は早く部屋に入ったのは10時ごろであった。下の写真はホテルの部屋から翌朝写したものでロケット発射台や電波塔、凱旋門などが近くに見える。

モスクワ ![]() で市内観光

で市内観光

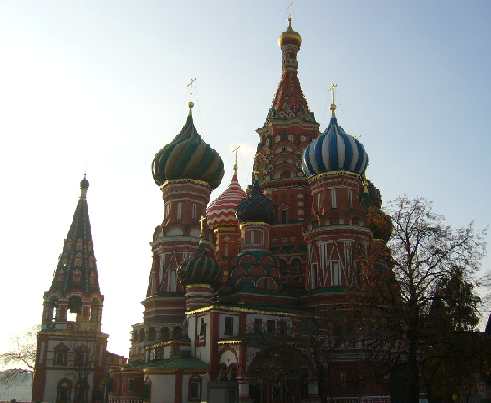

赤の広場とワシリー寺院、レーニン廟

「赤」は古代ロシア語で美しいと言う意味を持っている。広場をはさんで北にクレムリン、南にグム百貨店、東にワシリー寺院、西には国立歴史博物館がある。ソ連時代には革命記念日に盛大なパレードが行われたところでもっとも有名。当日はベトナムからの要人が来るとかで赤の広場は立ち入り禁止、周辺には柵が張られ警察官がパトカーで固めている。許可書を持った係りの人だけ入っていくのを横目で見ながら、柵の外から写真を撮った。左は中央にレーニン廟、後ろのドームがある建物は大統領官邸、右はあいにく逆光でよく見えないが左に聖ワシリー寺院、右に大時計があるスパースカ塔、広場には警戒に当るパトカーが1台あるだけ。思っていたほど赤の広場は広くなく、ここでいろんな式典をしているとは思えない広さだった(写真では広く見える)。 レーニン廟の前には広場をはさんで値段の高さで有名なグム百貨店がある。

左の写真はグム店内

左の写真はグム店内

グム百貨店が10時に開店すると同時に入り、たまたま店内の開いている中央入口から広場の歩道に出てみた。

右の写真

まっすぐ前にはレーニン廟が見えたのでしばらく写真を撮り眺めていたら遠くからパトカーがやってきて店内に追い払われた。

レーニン廟の入場は無料だけれど、セキュリティが厳しく、もちろん撮影禁止、大きな荷物は持ち込めない。今回は入場できなかった。

右側の写真は逆光をかろうじて避けられた位置からワシリー寺院の写真

モンゴルへの戦勝を記念して1560年イワン皇帝によって建てられ、色とりどりの塔が並んでいるモスクワで一番有名な聖堂

左側の写真は赤の広場西側から見たワシリー寺院でカリヨン時計があるスパースカ塔が左に見える。この時計はヨーロッパでも珍しい機械式鐘で15分おきに鳴り響く

ビョートル大帝像、ヴァラビョーヴィの丘、モスクワ大学

モスクワ川の中洲付近にあるビョートル大帝像はモスクワ市民にはあまり歓迎されていないらしい。理由は1712年にビョートル大帝がモスクワからサンクトペテルブルクに遷都したためで、その後1918年のロシア革命で再びモスクワが首都になった。モスクワには大きな山がなく小高いヴァラビョーヴィ(雀)の丘からはモスクワを一望できる。その丘の側には冬季オリンピックが開かれたスタジアムやスキーのジャンプ台が見える。全国の秀才が集まるモスクワ大学は1953年に建てられたスターリン・ゴシック様式の代表的な建物。

ビョートル大帝像 ヴァラビョーヴィの丘から見たジャンプ台 モスクワ大学

ノヴォデヴィッチ修道院

ワシーリー3世が建てた女子修道院でスモレンスキー寺院を中心にウズベンスキー教会や鐘楼などがある。周囲は城壁に囲まれて、敷地内には綺麗な池があり、チャイコフスキーが「白鳥の湖」の構想を練ったと言われている。

ワシーリー3世が建てた女子修道院でスモレンスキー寺院を中心にウズベンスキー教会や鐘楼などがある。周囲は城壁に囲まれて、敷地内には綺麗な池があり、チャイコフスキーが「白鳥の湖」の構想を練ったと言われている。

当日は白鳥ではなく鴨がたくさん泳いでいた。風がないと池の水面は鏡のようになり寺院を美しく映しているとか。またロシアでは重婚は禁止されているが、奥さんを女子修道院に入れてその後再婚することは認められていて、そのための修道院として利用されたこともある。

近くの公園には子供たちの遊具があって家族で遊んでいたり、カラスぐらいの大きさで日本では見かけない変わった鳥が木の実を食べていた。

![]()

クレムリン ![]() で市内観光

で市内観光

クレムリンとは城塞を意味していて周りの長さは2Kmぐらい。上空から見ると右図のように三角形をしており一辺は赤の広場、一辺はアレクサンドロフスキー公園、残る一辺はモスクワ川に面している。

トロイツカヤ塔を出入口に、内部には大統領官邸を始め政治の中枢機関がある。この地図でも分かるように赤の広場は想像していた大きさではなかったが、内部には金色のドーム屋根がある建物がたくさんあって圧倒される。また尖塔は20個あるが、大きいものは6個ありそれぞれの先端にはルビーで作られた赤い星が付けられている。

トロイツカヤ塔(クレムリンの中で最も高い80mの塔)

ウスベンスキー大聖堂(歴代の皇帝が戴冠式に使った)

イワン大帝の鐘楼(16世紀に建てられた高さ81mの鐘楼)

大砲の皇帝(1586年に鋳造され口径89cm、重量40t)

鐘の王様(世界最大の鐘、高さ6m、重さ200t、1737年鋳造中に火災が発生し、水をかけたために一部が欠けてしまった)

ヴェラゴヴェンシスキー大聖堂(イワン大帝が自身と家族のために建てた教会)

武器庫(武器や金銀細工などの博物館。内部は撮影禁止)

名前は武器庫になっているが、展示物は武器以外の中世の衣装や馬車などあって結構楽しめるところ。

クレムリンを公園側から望む 入口のトロイツカヤ塔 ウスベンスキー大聖堂

イワン大帝の鐘楼 鐘の王様 大砲の皇帝

ヴェラゴヴェンシスキー大聖堂 武器庫 ルビーの星

モスクワの地下鉄は地下深くに作られているためエスカレータは高速で移動し、しかも非常に長い。初めて乗ったが最初はびっくりした。ホームは非常に綺麗に整備されていて、いろんな彫刻が展示されていたり、壁にフレスコ画が描かれたところもある。料金は1回券が19ルーブルで券売機で購入する。しかし問題は英語表示がされていないので駅名を読めない、車内のアナウンスが聞き取れないため個人で乗るのはとても無理なように思う。現地ガイドからガイドブックとは違って、写真撮影は問題ないですと聞いていたので改札口を撮ろうとしたら駅員に駄目と言われてしまいました。どうやら改札口などは特別に禁止区域でホームはOKのようです。

駅入口 券売機 長く高速のエスカレータ ホームと電車

彫刻のあるホーム フレスコ画のあるホーム フレスコ画

![]()

スズダリ モスクワから![]()

モスクワの北東220Kmにあるスズダリ。人口は1万人ぐらいの小さな町で、町の端から端までは車で5分とかからない大きさ、世界遺産に登録されて建物は3階以上の高さが制限されている。15世紀にモスクワの一部に含まれてからは宗教の中心地として、多くの教会が建てられた。300軒以上の建物が中世のものとして残されており、現在は町全体が保存されている。中でも1352年に作られたスパソ・エフフィミエフ修道院は要塞としての赤煉瓦の城壁構造を持つ男子修道院になっており、砲撃が出来る12のやぐらを持っているのが特徴。スターリン時代には刑務所として使われていたのもうなずける。

ロシアではほとんどが金色のタマネギドームなのに、青い5個のドームでとても綺麗なロジェストヴェンスキー聖堂である。

ボクロフスキー女子修道院は菜食主義の厳しい修道院だそうだが、現在は一般の観光客も宿泊できる。川を挟んで対岸の男子修道院とは抜け道があって女子修道院で子供が産まれることもあったようだ。

ロジェストヴェンスキー聖堂 スパソ・エフフィミエフ男子修道院 ボクロフスキー女子修道院

![]()

スパソ・エフフィミエフ修道院の要塞内にあるいろんな建物。中でも左端の鐘楼には12個の小さな鐘から大きな鐘がたくさん並んでいて、それぞれを紐で繋ぎ一人の人が鳴らして演奏するのは見事である。ここでも写真撮影代として100ルーブル必要であった。

スズダリには世界遺産に登録されていない多くの教会があり、名前も分からないのだがその一部を上の写真で紹介する。

![]()

ウラジミール スズダリから![]()

![]() でサンクトペテルブルクへ

でサンクトペテルブルクへ

モスクワから北東に190Kmにあるウラミジールは現在工業都市として栄えているが、一方では中世の面影を残す観光都市でもある。ウラミジール・モノマフ大公が遊牧民の侵入を防ぐため高台に要塞を作ったのが始まりでその名前が付けられた。ウズベンスキー大聖堂はこの地方で取れる石灰岩を使って作られた白亜の聖堂である。この聖堂は以後ロシア教会建築のモデルになったと言われている。

ウズベンスキー大聖堂 ドミトリエフスキー寺院 黄金の門

黄金の門は道路の中央にあって、車は左右に迂回しながら通過している。12世紀に作られたときは全面金箔が張られていて凱旋門として使われたそうだ。ドミトリエフスキー寺院の東西南北4面外壁には細かい動植物の絵彫刻が施され、中でもライオンの彫刻は本物を見たことのない人が彫ったため一見猫のような顔をしている。

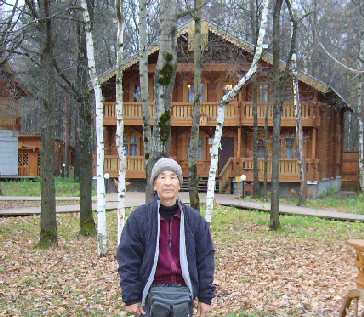

今日はスズダリのホテルで宿泊。と言っても田舎町だからログハウス構造の小さなホテルで宿泊客は我々のグループのみ

小さな庭では池に鴨が数匹遊んでいて、それを狙っている子猫(襲うつもりはまったく無く遊んでいる様子)、鴨もそれを承知でのんびりと草をついばんでいる。さすがに朝夜は寒く、しかし部屋はしっかりと暖房が効いているので重ね着の調整が大変。

ロシアのお土産と言えばマトリョーシカの入れ子人形、ホテルの売店には3個入りから20個入りまで多種が一列に並んでいる。大きさと絵の細かさにもよるが、平均1個が20ルーブルで5個入りならば100ルーブルと言う感じで概算が分かる。

![]()

セルギエフ・ボサード サンクトペテルブルクから![]()

トロイツェ・セルギエフ大修道院は1345年セルゲイ・ラドネシュキーによって創設されたロシア最大の修道院でロシア正教の中心地のひとつ。16世紀に築かれた城壁に囲まれ、中には数々の教会があって信者や観光客であふれている。当日は学生の秋休み中ということで子供たちが先生に連れられてたくさんきていた。右写真のウズベンスキー大聖堂は1559年1ワン雷帝の命により建設が始まり1585年に完成4つの青いドームと中央の金色ドームが調和してとても綺麗。

トロイツェ・セルギエフ大修道院は1345年セルゲイ・ラドネシュキーによって創設されたロシア最大の修道院でロシア正教の中心地のひとつ。16世紀に築かれた城壁に囲まれ、中には数々の教会があって信者や観光客であふれている。当日は学生の秋休み中ということで子供たちが先生に連れられてたくさんきていた。右写真のウズベンスキー大聖堂は1559年1ワン雷帝の命により建設が始まり1585年に完成4つの青いドームと中央の金色ドームが調和してとても綺麗。

モザイク画

内部のフレスコ画 アダムとイブ 正面周辺にはイコンがたくさんある ドゥホフスカヤ聖堂

![]()

ツァールスコエ・セロ サンクトペテルブルクから![]()

エカテリーナ宮殿

サンクトペテルブルクから南東に25Km、避暑地としてのツアールスコエ・セロ(現在はプーシキン市)の町にビョートル大帝の死後即位したエカテリーナ1世が建てたのでエカテリーナ宮殿と呼ばれる。後に皇位に就いたエリザベート女帝が豪華絢爛に作り変えたが、第二次世界大戦のときドイツ軍に破壊されたのを近年修復した。

庭園から見た宮殿 鏡の間 入口の階段にある目覚めるキュービット

左端は琥珀の間、下は詩人プーシキン像

左端は琥珀の間、下は詩人プーシキン像

![]()

サンクトペテルブルク ![]() で市内観光

で市内観光

サンクトペテルブルク(旧名はレニングラード)は「北のベニス」とも呼ばれ、大きく蛇行するネヴァ川に囲まれている運河の街。ビョートル大帝が1703年新都を築き始め、1712年に完成後モスクワから遷都された。今日の気温は8℃あいにく小雨模様だが、これがロシアの本来の気候かもしれない。日の出は朝7時半ごろと遅く、日没は4時半には暗くなってくる。市内観光は渋滞の中を回るので、結構時間がかかるので有効な観光時間が少ない。モスクワでも同じであったが街中には結構凱旋門が多くあって、車窓からではじっくり見れなく、とりあえず写真だけは撮ってみた。右の写真もその一つだが名前は分からない。

サンクトペテルブルク(旧名はレニングラード)は「北のベニス」とも呼ばれ、大きく蛇行するネヴァ川に囲まれている運河の街。ビョートル大帝が1703年新都を築き始め、1712年に完成後モスクワから遷都された。今日の気温は8℃あいにく小雨模様だが、これがロシアの本来の気候かもしれない。日の出は朝7時半ごろと遅く、日没は4時半には暗くなってくる。市内観光は渋滞の中を回るので、結構時間がかかるので有効な観光時間が少ない。モスクワでも同じであったが街中には結構凱旋門が多くあって、車窓からではじっくり見れなく、とりあえず写真だけは撮ってみた。右の写真もその一つだが名前は分からない。

最初の下車観光は聖イサク寺院。

高さは101.5m世界で3番目に大きい丸屋根を持った寺院で1815年に着工して1858年に完成した。第二次世界大戦の時には金色のドームは最大の標的になったので、旧ソ連は灰色に塗ってしまったが崩壊後金色に戻された。近くにはサンクトペテルブルクの中心部となるイサク広場があって、2本の後ろ足だけで立っているニコライ1世の騎馬像がある。

似たような騎士像がデカプリスト広場にもあるがこれはビョートル大帝像。この広場には観光客を目当てに中世の貴族衣装を着てモデル料を稼ぐ2人ずれがウロウロしている。広場の近くには天子の像がたくさん乗っている元老院、ナヴァ川を挟んで対岸に民俗学博物館などを見ることが出来る。

血の上の教会(スパース・ナ・クラヴィー聖堂)は夕暮れ間近になってしまったので内部観光後外に出たときはすでに薄暗く、写真撮影も残念ながらうまく出来なかった。1883年から24年の歳月をかけて建設された。特徴は内部のすべての壁面には聖書を題材にしたモザイク画で、外壁にもモザイクが施された構造で非常に綺麗である。1881年に皇帝アレクサンドル2世が暗殺された現場跡に建設されたので「血の上の教会」と呼ばれるようになった。当時の石畳もそのまま保存されている。

血の上の教会(スパース・ナ・クラヴィー聖堂)は夕暮れ間近になってしまったので内部観光後外に出たときはすでに薄暗く、写真撮影も残念ながらうまく出来なかった。1883年から24年の歳月をかけて建設された。特徴は内部のすべての壁面には聖書を題材にしたモザイク画で、外壁にもモザイクが施された構造で非常に綺麗である。1881年に皇帝アレクサンドル2世が暗殺された現場跡に建設されたので「血の上の教会」と呼ばれるようになった。当時の石畳もそのまま保存されている。

スモーリヌイ修道院

スモーリヌイ修道院

エリザベート女帝が女子教育の場としてこの修道院を創設、その後エカテリーナ2世がロシア初の貴族たちの女学校として開いた。1991年改革後に市役所として使用され、現在に至る。外観は鮮やかなブルーが印象的な修道院である。

巡洋艦オーロラ号

1917年響き渡ったオーロラ号の一発の号砲。その響きを合図にロシア革命が始まりレーニンの率いる武装勢力が権力を掌握し、やがてソ連が形成されることになった。

ロストラの灯台柱

ヴァシーリエフスキー島の先端に2台のネヴァ川を見守る、1810年に建設された高さは32mの灯台がある。「ロストラ」とは船首を意味しており、ローマ時代の敵軍の選手を柱の飾りにした習慣を真似て作られた。

街中の風景 バスの車窓から写した街中

海軍士官学校と観光船 跳ね橋(背の高い大きな船が通るときは中央が跳ね上がる) 路面電車

自由市場内の漬物 果物 サンクトペテルブルクのホテル

現地の人たちが買い物する市場で魚、肉、果物、野菜、衣類などを売っている。市場で働く商人の出身は、いろんな国の人がいて写真を嫌う民族もいるからいきなり撮影すると問題を起こすらしい。ガイドにあらかじめ注意されてから入ったので、撮影してもいいか聞きながら写していると嫌がる職業の人はお肉屋さんらしいことが分かった。従ってあまり写真を写すことを控えた。

出発前の案内でホテルの浴槽はシャワーのみ、トイレが流れないなどと説明されたが、モスクワ、サンクトペテルブルクはオフシーズンのためか結構良いホテルに泊まれて快適であった。ただホテルのタオルはチェックアウトする日に、必ず数えて枚数が不足すると帰さないらしい。

バレー学校

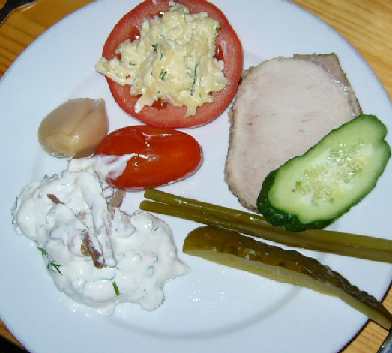

ロシアの食事

寒い国にしては味付けが薄く、日本人には食べやすい料理ばかりで問題は無かった。しかし野菜サラダだけは生ものと言うこともあって注意が必要かも?。なおツアーの旅行会社にもよると思うが、昼夜の食事時には必ずミネラルウォーターが付いてくるので安心だ。

2日目

昼 (パン、スープ、シャシリク:鶏肉とジャガイモ、デザートのケーキ) 夜(壷焼き 左:パンの蓋付き 右:蓋を外した)

3日目

昼(サラダ、シベリア風水餃子、デザート) 夜(ウェトレスがパンを持ち回り全員が少しだけちぎって食べる儀式 壷焼き)

4日目

昼(サラダ、スープ、キエフ風カツレツ) 夜(ビーフストロガノフ)

5日目

昼(山小屋風レストランでボルシチ)

6日目

昼(スープ、ピロシキ、鶏肉、ケーキ) 夜(サラダ、ビーフ)

知っとく情報

1.ロシア入国にはビザを必要とするが、ホテルに入るとパスポートと入国したときに受け取る出国カードを預けてコピーをとられる。翌朝パスポートを返してもらうまでホテルより外出が出来ない(モスクワで街中を歩くときは必ずパスポートを携帯して、いつ警察官に提示を求められても出せるようにしておかなければならない。万一持っていなければ身柄の保留もありうるとガイドに脅かされて近くのスーパーにも行けなかった。)

2.ロシアでのトイレ事情はあまり芳しくないとガイドから説明された。確かにどこでも数は少なく混雑、しかも有料(10ルーブル)。無料のところは大きなレストラン、宿泊しているホテル、土産店(しかしガイドが連れて行くので土産の値段は高い)など。小銭は必ず準備しなければいけない。

3.両替はドル・ユーロから空港、ホテルなどで可能だがレートはまちまち。ホテルのほうが良さそう。モスクワでは日本円から交換出来ない。サンクトペテルブルクでは可能。土産店ではドルが使えるので便利だがレートは悪い。余ったルーブルは日本に持ち帰れないので必ず消費する量だけにすること。標準的なレートは2008年10月現在1ドル≒25ルーブル。100円≒25ルーブル。従って100ルーブルは400円となりルーブルを4倍すれば日本円になる。

4.通貨の種類

左側上から100P(ルーブルの単位表示はP)、下が500ルーブル

中央上は50P,下は最もよく使う10P

右側左端10カペイカ(100カペイカ=1P)、中央2P、次1P,右端5P

両替するときは最低10ドル単位の手数料込みで250Pもらえる

トイレは標準的に10Pだから更に小額紙幣が必要。スーパーで買い物するとき以外はカペイカは使わない。土産店はドルが使用できる。ただし露店やバスに寄ってくる物売りはルーブルのみ。時には日本円で1000円札が使用できる状況もありうるので持っていると便利

支払いはルーブル、ドル、ユーロ、円いずれでも可能な場合があって、レートを加味して即座に計算できるのであればレートの良い通貨を使用することが出来る(現実的には不可能)。ただしお釣りはルーブルで来るのでなおさらややこしい。

5.モスクワ、サンクトペテルブルクともに都市部の渋滞は激しい。その上運転は乱暴だからバスに乗っていても冷や汗の連続だから気になる人は前の席より後ろが安心。3日目モスクワ郊外で我々の乗ったバスではないが事故に出会ってしまい、警察官による現場検証中の横をすり抜けてようやく渋滞の列から離れることが出来た。

5.モスクワ、サンクトペテルブルクともに都市部の渋滞は激しい。その上運転は乱暴だからバスに乗っていても冷や汗の連続だから気になる人は前の席より後ろが安心。3日目モスクワ郊外で我々の乗ったバスではないが事故に出会ってしまい、警察官による現場検証中の横をすり抜けてようやく渋滞の列から離れることが出来た。

6.入国カードは機内で配布されるが、記入には十分注意したい。間違った場合2本線で訂正するのは認められないので、必ず新しいものに記入しなおすこと。また入国したとき受け取る出国カードは無くさないようにしなければ日本に帰る予定日も再発行のため遅れる可能性があるらしい。

7.英語はホテルや大きな土産店以外はまったく通じないし、街中や地下鉄の駅名もローマ字表示すらない。ましてやロシア語の勉強をまったくしていない私には地下鉄の駅名アナウンスを聞き取れなかったので、一人ではとても外出できないことが良く分かった。

<世界旅行メニュー>