戻る

戻る8月20日

夏野菜も終盤になってきた。スイカとトウモロコシを片付けきれいにした後耕せる用意が出来た。スイカは最後であるため全て取ったが、熟していない小さなものまであって数えられないくらい沢山である。

トウモロコシは今ひとつ実入りが良くないけれどなんとか食べれそうである。時期的に少し遅かったようであるが、タマネギの後作にしては上出来かもしれない。しかし消毒が1回であったためやはり虫の被害が多くこの辺が難しいところ。カボチャと冬瓜もそろそろ終盤で残りわずか。来週は撤去になりそうかな?

トウモロコシは今ひとつ実入りが良くないけれどなんとか食べれそうである。時期的に少し遅かったようであるが、タマネギの後作にしては上出来かもしれない。しかし消毒が1回であったためやはり虫の被害が多くこの辺が難しいところ。カボチャと冬瓜もそろそろ終盤で残りわずか。来週は撤去になりそうかな?8月16日

お盆も過ぎたと言うのに猛暑日が続く毎日です。夏野菜も一部水不足ですが、ほぼ順調に育っています。畝間の草取りも出来て、非常にすっきりしました。トウモロコシの右側は撤去できてきれいになり、堆肥もばら撒かれすぐにでも耕すそうです。この場所は大根を予定していますのでかなり深くまで耕し、種まきに備えます。

トウモロコシの後は我々が何を植えるのかで、耕し方が違うため個別に対応していただけるとか。ありがたいことです。サトイモ、落花生、サツマイモは10月下旬、カボチャ、シシトウ、ピーマンは9月初旬で撤去かな?

冬瓜の花を始めて見つけましたので紹介します

8月13日

台風の影響か珍しく曇り空。作業としてはやりやすい。スイカは裏成りの大玉と小玉を収穫したが、まだ数個残っており全てを撤去するには2週間は必要、トウモロコシを熟していそうなものから収穫してみた。ピーマン、シシトウは相変わらず大量に成っているがナスは今ひとつ。冬瓜とカボチャを探しながら収穫したが葉が茂っているため見つけるのに苦労する。そろそろ全てを撤去して秋冬野菜の準備に掛からないと・・・・・・・・

8月11日

毎日日照りが続き雨不足、夏野菜たちはシシトウとピーマンを除いて実をあまりつけない。特にナスはもう終わりかも?。草が生い茂って野菜を追い抜いてしまった。今日Saiさんが草取りに来てくれたお陰ですっきりした畑になった。もう一つ成長が止まっていたかのように見える、トウモロコシや落花生、サトイモが目立ってきたように感じる。カボチャや冬瓜、それにスイカが2番手として小さな実を沢山付けているが、特にスイカは受粉日が明確でないため収穫時期を逸して割れているのが目立つ。小玉は比較的短時間で熟すことを考えて収穫しないといけないがうまく出来ない。

8月8日

先週の金曜日に十分水撒きをしたつもりであるが、1週間経ってキュウリが枯れていた苗もあったので水撒きに行ってきた。案の定土の表面は乾燥してカラカラ状態、今日もたっぷり水をかけ、歩くところにもたっぷり水を流して十分吸い込ませておいた。こんな状態でも多分最近の天気では3日は持たないかもしれない。今度は水曜日に又水撒きかな?

トマトはまだ完全に根付いていないようだ。ようやくまっすぐ上に向かって伸び始めてきた。キュウリの枯れていない苗はほぼ順調に伸び始めて葉が6枚ぐらいまでになった。このまま水切れをしなければ育つことだろう。冬野菜用に作った畝にも水を含ませてなじませておいた。

8月6日

スイカとカボチャは収穫時期になっている。と言ってもスイカは自然受粉したもので熟しているかどうかは勘に頼るしかなし。カボチャと冬瓜はなんとか見分けられそう。路地畝は草ぼうぼうで手のつけられない状態だが人手不足もあってそのまま放置。シシトウとピーマンは最盛期で収穫量も多いがこんない食べられるわけがない。カボチャも沢山実が付いているので今週から適宜収穫を始めた。全体を把握できていないがかなり沢山の実が付いているようだ。トウモロコシは雌花が出始めてそろそろ受粉して大きくなり今月末にはなんとか収穫出来そう。サツマイモ、落花生、サトイモは収穫時期待ち状態であと2ヶ月は放置。トウモロコシ収穫後はキャベツ、白菜、大根の冬野菜を植えるため耕耘してもらう。

7月30日

温室内にキュウリとトマトを定植した。まず堆肥を全体にまいて耕し、軽く畝を作って中央に鍬で溝を作る。そこに十分灌水した後、周辺の土を中央に寄せて畝に仕上げる。そこへキュウリとトマトの苗を定植した。それぞれの苗近くに支柱を立て、キュウリにはネットを張って完成。しかし時間が無かったのでネットやトマトの支柱を完全に固定できなかった。

また今まで植えていたトマトの実を全て収穫して、撤去した。今後耕し、秋冬野菜を植える準備に掛かる。スイカは沢山自然受粉した実が付いているので、8月一杯は撤去できそうに無い。これも成り行きに任せることにした。カボチャや冬瓜も実をつけているが、収穫にはちょっと早すぎるので来週もう一度確認することにした。

7月23日

最高気温が36度を超える大暑の日、夏野菜もいよいよ終盤に入った。先週に続いてスイカを冷やして全員で食べたが、今年は大玉が3個しか出来なかったのでやむを得ない処置であった。トウモロコシは成長が芳しくなく不作であったが、後作の秋冬野菜のために全体を耕さなければならなく、後1週間は収穫を遅らせたかったけれど仕方なかった。メロン、キュウリ、トウモロコシは全て撤去して、温室内の2畝に苦土石灰、化成肥料を蒔いて耕した。来週には堆肥を加えて再度耕し、十分な水撒きをした後マルチを張って、キュウリとトマトを定植する予定。季節的にも温度管理が難しい時期なのでうまく育てられるか不安がある。温室内のスイカは小玉が6個成長過程で残ったため撤去できず、1週間様子を見て収穫できそうであればその後作にトマトを定植したい。一方トマトは90%が収穫でき残すところ個数にして20個ぐらい、これが赤くなると撤去できそう。時期的には10日後かな?時間差で蒔いたトウモロコシは雄花が出始めたので、デナポンを雄花の上から蒔いて消毒をした。効果はいかほどのものか?

7月16日

夏本番と言う暑さの中、温室内の作業は特に体に厳しい。メロンは最後の収穫を行った。各自それぞれの思いがあると思われるが、とにかく頑張ってこの日を迎えた。沢山取れた人、そうでなかった人それぞれであるが、受粉から水撒きと3ヶ月の成果である。

みんなで共同管理したメロンも収穫し、分配したがひとり3個づつなんとか確保できたのはかろうじてであったかも?

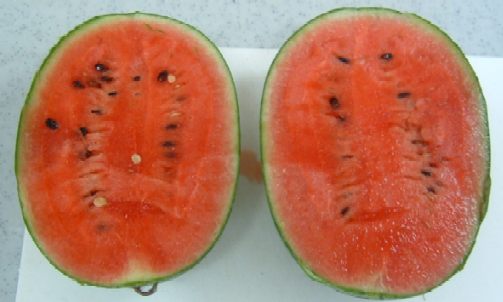

スイカの大玉を朝から収穫し、冷蔵庫で冷やしたのを作業終了後に先生方と一緒に試食した。結構良く出来ていて甘さも十分であった。

右端の写真はAさんのメロン収穫量でかなり沢山取れたほうである。この後メロンの葉と根の残骸は引き抜き、次の植え付け準備にかかった。

7月15日

1週間ぶりにハウスをチェックしたがメロンはかなり熟してきてメロンの香りがプンプンする状態。葉も枯れているのが数本あり、このままだと実が腐ってしまいそう。明日は殆どを収穫する予定。トウモロコシは風のためかなりの本数が倒れており、実をつけているのは重みで折れているものもある。今年は発育不良と今回の風で収穫はほとんど期待できない。時期遅れで蒔いた苗も風でやられていて、とりあえず起こしてきた。相変わらずナスは生育不良で実をつけていない。カボチャだけは復活して最近ものすごい勢いで伸び始め実もつけているようだ。スイカは新しい受粉は無いけれど6月初旬に受粉した実が熟してきているので、これ以上熟して割れてしまうのが怖いため受粉日を確かめながら5個ほど収穫しておいた。左の中央上は大玉、残りは小玉。右側の写真はその後の双子のスイカ生育に差が出はじめて左が少し大きくなっている。

ところで先週収穫したスイカ(5月29日受粉、7月9日収穫)を食べてみたが、中身は熟していて赤く、甘味も十分で少し熟しすぎと言う感じもした。やはり小玉は受粉後30日ぐらいが適当なのかも」。大玉は受粉後35日が良い

7月9日

梅雨らしい日で朝から雨が降ったり止んだり。あいにく午後3時ごろからまた小雨の中、草取りを可能な限り進めた後に温室内に入った。トマトがかなり熟していて、大小合わせ個数にして40個ぐらい収穫できた。キュウリも20本ぐらいの収穫でこちらは長さにして標準サイズの2倍もあるものもあり、収穫後中1日置くとこうなることを表していた。スイカもそろそろ収穫時期になったので、全ての受粉時期を確認すると中の1個が割れており、大玉で受粉後35日、小玉で30日経過したものを収穫することにした。収穫した大玉は7〜8Kgの重さで、高校に収穫の報告と挨拶を兼ねて手土産を持参した。来週は更に大玉を2個ぐらい収穫できるので先生方と一緒に食べる予定だ。雨が止まないので外の作業はこれ以上できなかったが来週は頑張って進めたい。

7月7日

朝からすごい雨が降っていたので、今日は作業が出来ないかもと思っていたら9時過ぎには雨も降らなくなったので様子を見に出かけた。右端はようやく実が付き始めたカボチャの蔓でナスの方にも迫っている。肝心のナスはようやく雨が降って水不足も解消されたのか成長を始めたが、まだまだ実の付くところまで回復はしていない。落花生は花が咲き始めてなんとかものになりそう。トウモロコシは成長不良の苗があって今年は収穫が少ないと思われる。

右はタマネギ後に時間差で植えた苗。

右はタマネギ後に時間差で植えた苗。

温室内のスイカで新しく受粉したのは確認できず、どうやら現在実の付いているものだけのようだ。今年は数が少なく、しかも成長していく速度が遅いなか大玉は3個ぐらい希望が持てそう

このスイカは6月5日に受粉し、受粉後35〜40日で収穫できるから来週の中ごろ(7月13日頃)が最適日のようだ。これは校長先生に持って行こうと思っている。

このスイカは6月5日に受粉し、受粉後35〜40日で収穫できるから来週の中ごろ(7月13日頃)が最適日のようだ。これは校長先生に持って行こうと思っている。メロンもかなり収穫日が近づき、期待している。今日は脇芽が伸びすぎていたので取除き、来週の中ごろから順次収穫しようと思う。

トマトも現在3段目ぐらいまで収穫が進み、赤くなる数も増えてきた。最終的には6段まで実を付けさせるつもりであるが、上に行くほど大きさが小さくなってきたので先端をカットして止めた。キュウリは連日沢山収穫できているが、そろそろ病気になり始めて葉が変色している。そんな葉は出来るだけ早く取除いて消毒しなくても収穫が続けられるようにしたら、下葉はほとんどなくなり風通しが良くなって勢いが回復するかもしれない。

7月2日

曇り空の続く毎日であるが、今日は時々晴れ間の出る暑い日であった。作業としては先週と同じで草取りが主な仕事、野菜より当然草の伸びは速いこれも仕方の無い農業である。キュウリとトマトを収穫し、キュウリは整枝、スイカは水撒きと周辺の草取り、トウモロコシは成長が小さいのにすでに雄花が出始めている。これは例年無かった現象で少し異常と思われる。今年は減収となるのは確実。スイカも2本ほど枯れかかっているが、これも異常で栽培の難しさを感じる。ナスやピーマン、シシトウの成長が著しく遅い、梅雨の時期であるが、千葉は雨が少なく毎日水撒きの出来ない現状体制ではやむを得ないことかも知れない。(もう一つの原因はマルチをしなかったため地温が上がらず、土表面が乾燥した)。今日でメロンの水撒きを止めて、糖度をあげるようにした。約1週間から10日で収穫できそうだ。

メロンで気をつけなければいけないこと

1.定植するときの土の状態は水を十分に含ませ、地温を上げておくこと。(定植してから水を一杯掛けるのは絶対してはいけない。地温を下げるから)

2.受粉は同時期にするよう心がける。そのためには苗の育成速度をそろえる。受粉時期をそろえる。温度管理が大切。

3.苗の育成中と受粉した実が大きくなる時期は十分に水を与えて丸い大きな実になるようにする。

4.収穫は受粉後55〜60日なので、収穫10日目ぐらいからは水を与えないで糖度を上げるようにする。

6月30日

昨夜まで雨が降っていたので温室の窓は半開きにしておいたが、昼頃から晴れてきたようでかなり暑くなっていた。窓は全開にして3本キュウリを収穫、スイカの受粉なし。メロンの収穫時期を鈴木先生に聞いてみたところ、学校のタカミメロンは5月の連休明けにミツバチで受粉させたためその日から数えて55〜60日で収穫できるそうだ。と言うことで学校のタカミメロンは全て収穫が終わっていた。ところで我々のメロンは受粉時期がバラバラ、しかもその期間は約1ヶ月にもなるため収穫時期を特定することは出来ない。そこで仮に受粉時期を5月10日ごろとして、順調に育ったものは収穫が7月10日ごろになる予定。甘味を増すために収穫する2週間前からメロンには水を与えないで置くため7月1日からメロンに水掛はしないようにする。

6月26日

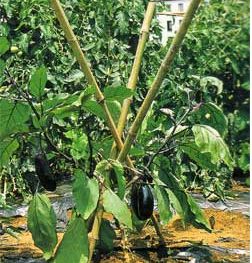

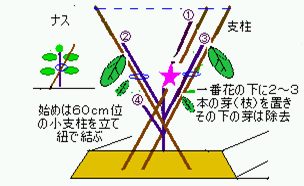

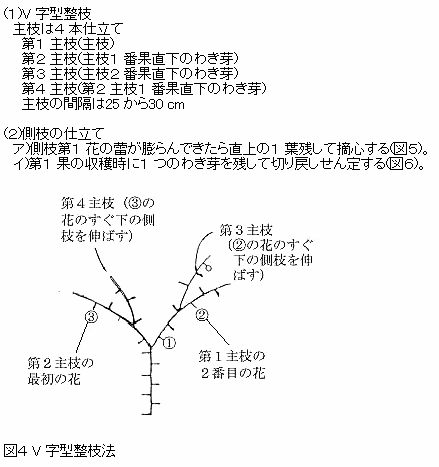

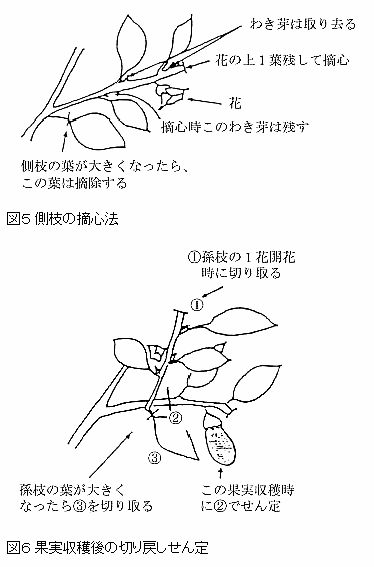

ナスの整枝についてネットで調べた結果の一例を紹介します。これがベストでもありませんからお間違いの無いように

このデータはGoogleの検索で「ナスの整枝」と入力して栽培技術(なすの普通栽培)で開くと詳細を見ることが出来ます。金曜日の説明で支柱に紐でつるすと言いましたが、3本の側枝を支柱に8字型に紐で固定するの間違いでした。訂正します。紐でつるすのは更に孫蔓が延びてそこにナスがなってからのことでした。

7月下旬から8月上旬にかけて、枝を切り落として株を休ませることを更新剪定という。新しく発生する側枝を伸ばし約1ヶ月後、再度収穫(秋ナス)できるようになる

7月下旬から8月上旬にかけて、枝を切り落として株を休ませることを更新剪定という。新しく発生する側枝を伸ばし約1ヶ月後、再度収穫(秋ナス)できるようになる

6月25日

今日は朝から気温は高いが湿度が低く暑さもそこそこに感じるぐらい。朝からスイカ、メロン、キュウリ、トマトの温室内野菜を手入れしてきた。傑作なのは先週受粉させたスイカの双子は、見事の成功して実が大きくなってきた。スイカ全体では収穫できそうな数は15個ぐらい期待できそう。キュウリは最盛期に近く、どの株にも最低1本は収穫できるまでになっている。トマトは1段目は全て収穫され、すでに2段目に入っているがそれぞれの株は5段目ぐらいまで実が付いて、それ以上はカットしているのでこれからは花も多く咲かないし、今から熟すトマトで多分終わりになることだろう。メロンはすでに受粉する雌花も無く、じっと成長して熟すのを待つのみ。どの株にも最低1個は実が付き、多いものでは6個も付いたのがある。さすがに数の多いのは大きさが全て小さいので、大きさを取るか数を取るかの違いで、どうやら株1本あたりの実の合計重量は決まっているようである。これから各株の成長にばらつきがあるため、収穫する時期の判断に迷うことになると思われるが、どんな判断をすればいいのか勉強しよう。

双子のスイカ 大きくなった大玉スイカ 熟し始めたメロン

ようやくカボチャらしくなってきた 最盛期のキュウリ ナスもなんとか成長し始めた 2段目の収穫トマト

サトイモ 発芽した人参 花が咲き始めた落花生 サツマイモ

発芽した蔓なしインゲン 雄花が伸びたトウモロコシ 時期遅れに蒔いたトウモロコシの発芽

タマネギの収穫後に蒔いて9月上旬頃に収穫完了予定で蒔いた種、トウモロコシ、人参、蔓なしインゲンは無事発芽してきた。今後天候に恵まれればなんとか収穫まで到達が期待できる。落花生の花も咲いき、サトイモやサツマイモもこれから順調に生育するだろう。

ジャガイモは収穫日を過ぎている状態で試し掘りでは大きな芋が取れたけれど、内部は空洞があり一部腐りかかったところも見つかった。これは収穫次期に遅れが出来たためではないかと思われる。

ジャガイモは収穫日を過ぎている状態で試し掘りでは大きな芋が取れたけれど、内部は空洞があり一部腐りかかったところも見つかった。これは収穫次期に遅れが出来たためではないかと思われる。

今日の作業で一番大変であったのは草取り、トウモロコシの周辺に生えた草をとるのに苗を傷つけないように配慮しながらの作業である。しかも作業すると苗が倒れ掛かるので周辺に土寄せをした。

全て終了したのは開始後3時間を経過していたが、頑張ってやったのできれいな畑に生まれ変わった。

6月20日

梅雨の合間とかで朝から雨は降っていない。メロンはほぼ受粉が終了したので、スイカが主な受粉作業だが、昨年の記録を見るとそろそろスイカの受粉も終わりに近づきつつあるようだ。ただ昨年はかなり早く定植した(4月17日)ので受粉も早く終わったが、今年は定植を(4月30日)約2週間遅れで行ったため、、その分受粉もまだまだしなければ収穫数が激減しそう。昨年は最初の収穫が7月5日であったので今年は7月20日ごろかな?今日ひとつの葉の根元から2個の雌花が出ているのを見つけ、それぞれに受粉したがどうなるのか大変興味のあるところだ。

メロンの玉も大きくなってきた。後は甘味が増して成熟するのを待つのみ。しかしこれから梅雨が本番になり日照時間が少なくなると発生するのが病気、これにかかってしまうと2日と持たなく枯れてしまうので日毎の注意と予防のための消毒が欠かせない。

トウモロコシの成長で畝の途中で格差が出ている。原因不明であるが20cm隣の苗から急に成長が悪い。追い肥をしたが効果が出るかな?この畝は草が伸び放題になっていたため、栄養が草に取られて肝心のトウモロコシが育っていないのかも。来週は草取りをして取り戻せるように頑張ろう。昨日からの風で、倒れた苗が続出していたので、とりあえず根元に土寄せて起こしておいたが次回はしっかり固定しなければ・・・・

成長してきたメロン 収穫できる大きさになったキュウリ 途中から生育不良の苗に

6月18日

今日の天気予報は午後から雨。予定ではトウモロコシの種まきを考えていたが、雨のときは今回の収穫をあきらめなければならないので、午前中に畝つくりとマルチ張りを終えて種まきを実施。また全員での作業は3時予定から急遽1時に変更して、まず畝つくりから始め、人参と蔓なしインゲンを蒔くことにして、これもなんとか完了した時雨が降り出した。トウモロコシの追い肥や草取りも小雨の中頑張って実施、温室外の作業もなんとかこなすことが出来たのは非常に良かった。

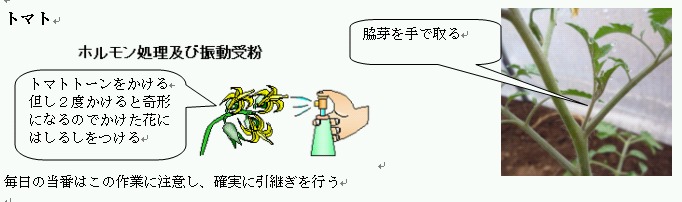

温室内ではメロンの受粉もほぼ終わりに、これからは実の成長と甘味が増すことを狙って株間にカッターでマルチを切って、化成肥料を一掴み追い肥として散布。スイカは午前中に受粉しているので午後は整枝のみ。トマトの整枝とトマトトーンの作業も午前中に終了。キュウリは整枝の仕方を再度説明、全員で実際に作業してこれからの作業に役立てた。ジャガイモを試し掘りしたところ、立派な大きな芋が出てきたので来週には収穫することにした。

6月13日

明日から入梅と言うことで晴れ最後の日曜日、ほぼ最後に近いメロンを確認してきた。数本(病気かも?、水分不足、成長不良)を除いてなんとか実も付き、後は大きく育って甘くなるのを待つのみだが、なんと行っても病気が一番心配。そこでダコニールを使ってメロン全体を消毒したが、前回は約20日前であることから少し遅すぎたかもしれない。スイカは受粉も順調で約10個ぐらいが大きくなり始めた。しかし原因は分からないが、1本だけ枯れかかっていたのは残念である。トマトは第1段目が熟して赤くなり始めたので収穫を始めた。今後3日に一度くらいの割で10個づつぐらい取れそう。キュウリは本蔓から最初の実が収穫できるまで大きくなったので今日始めて3本取ってみた。そして第5節まで出る子蔓は第1果を残して先の蔓を取ると下葉が込み合わずに病気にもなりにくく成長が良くなるので実施。その他落花生やサトイモ、サツマイモなどは順調であるが、カボチャはようやく雌花が咲いているようだが、ピーマン、シシトウ、ナス、冬瓜など全体的には成長不良でこれから降る雨に期待したい。またタマネギとキヌサヤなどの後始末をした後、耕して肥料を蒔き、次週には人参ととうもろこしの種まきをする予定。

雌花が付いたカボチャ 耕した畝(人参、トウモロコシを蒔く予定) 本蔓に咲いたキュウリ雌花(右側の子蔓は第1節を残して切る)

落花生 サトイモ サツマイモ 赤くなり始めたトマト

枯れかかったスイカ 大きくなったスイカ 収穫したトマトとキュウリ

6月11日

今年の入梅は遅れていて気温は高いが湿度が低く過ごしやすく感じた。今日はメロン、スイカ、キュウリの受粉、整枝、について再度研修会を行って作業の仕方に間違いの無いようにした。特にメロン、スイカは大事なことで一つ間違えるとまったく収穫できなくなってしまうため重要なことである。

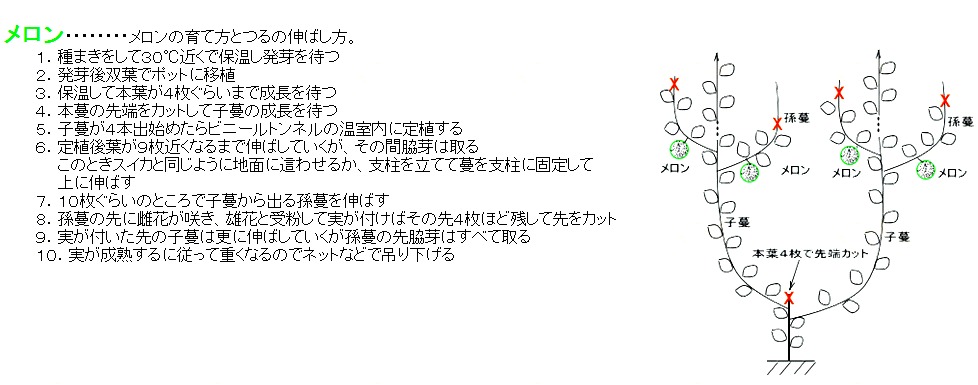

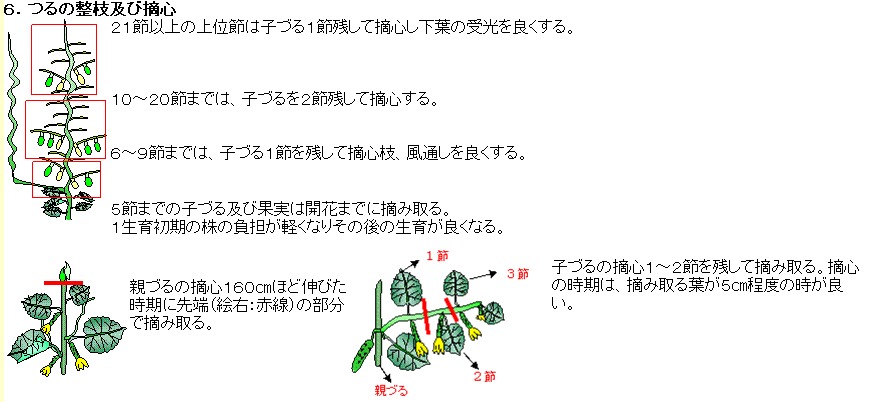

メロン

1.受粉成功と不成功の実を正しく見極めて子蔓を正しく切り取るか残すかを判断する。

2.成功した実が順調に2〜3個大きくなってきたら紐を使って上部の針金に正しくつるす

3.受粉した以外の子蔓は全て取除く

4.本蔓の高さが支柱の上部まで達したらそこから上は切り取り伸ばすのを止める

5.途中の雌花は全て取除き、葉で作られた栄養は全て実に行くようにする

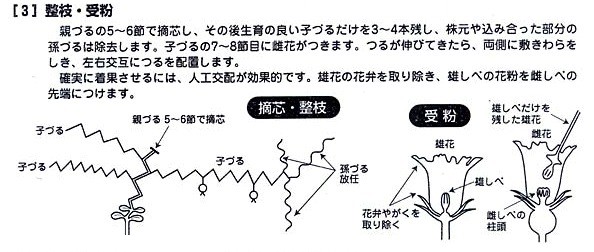

スイカ

1.子蔓は3本を残し、それ以外は取除く

2.孫蔓は全て取除く

3.受粉したら発泡スチロールの皿(4隅に穴を開け、日付を記入)に乗せ、大きくなるのを5日ぐらい待ち成長が確認できないときは皿を外す

4.蔓が成長してくると受粉作業で先端を足で踏みつけないよう十分注意

5.水はしっかりと根元にかける。また通路にも水を張って十分に土深くまで染み込むようにする。

キュウリ

1.うどん粉病にかかっているので下葉を取除き出来るだけ早く消毒を実施する。

2.本葉5節まで脇芽は全て取除き成長が確認できたので、以後9節目までは子蔓の中で1節目を残して先端を切り取る

6月8日

ビニールハウス内の野菜は現在最大の成長過程にあって毎日目を見張るほど大きくなってきた。それぞれの背丈は人並みの大きさになって実も確実に付けている。メロンの受粉時期は峠を越したようで、次第に雌花も少なくなってきたし、残念ながら受粉の成果もうまく行かないケースが目立つ。しっかりと良い実を選び、葉から十分に栄養を吸収して甘い大きなメロンに育って欲しいものだ。2週間前に受粉したメロンはすでに外皮にメロン特有の縞模様が現れている。ちょっと大きさは小さめだけれど、これは実が成長するときに水分が不足して根から十分に吸収できなかったようだ。

ビニールハウス内の野菜は現在最大の成長過程にあって毎日目を見張るほど大きくなってきた。それぞれの背丈は人並みの大きさになって実も確実に付けている。メロンの受粉時期は峠を越したようで、次第に雌花も少なくなってきたし、残念ながら受粉の成果もうまく行かないケースが目立つ。しっかりと良い実を選び、葉から十分に栄養を吸収して甘い大きなメロンに育って欲しいものだ。2週間前に受粉したメロンはすでに外皮にメロン特有の縞模様が現れている。ちょっと大きさは小さめだけれど、これは実が成長するときに水分が不足して根から十分に吸収できなかったようだ。

左はこれから縞が出てくる前

右は縞模様が出始めたメロン

キュウリ メロン トマト

6月3日受粉 6月5日受粉

2日違いの大きさも目視で分かるぐらいになってきている。これから日毎に大きくなってくるのが楽しみ。そして更に毎日数個の雌花が咲くだろうから、この1週間がスイカの勝負時でうまく受粉が出来るかによってどれだけの収穫が出来るか決まってしまう。もっと重要なことは子蔓、孫蔓の整理である。これをしっかりしないと葉ばかり成長して実が大きくならないし、葉が混雑して病気も発生する。今度の仕事はこれになる。

2日違いの大きさも目視で分かるぐらいになってきている。これから日毎に大きくなってくるのが楽しみ。そして更に毎日数個の雌花が咲くだろうから、この1週間がスイカの勝負時でうまく受粉が出来るかによってどれだけの収穫が出来るか決まってしまう。もっと重要なことは子蔓、孫蔓の整理である。これをしっかりしないと葉ばかり成長して実が大きくならないし、葉が混雑して病気も発生する。今度の仕事はこれになる。キュウリもようやく雌花が咲き始めたのでそろそろ実が付き始めるだろう。

6月6日

温室内はほぼ順調に育っている。しかしメロンの成長はばらつきが大きく、実付きの悪いものがあって更に雌花は咲くが雄花が少ないなど、ちょっと不安材料がありそう。

温室内はほぼ順調に育っている。しかしメロンの成長はばらつきが大きく、実付きの悪いものがあって更に雌花は咲くが雄花が少ないなど、ちょっと不安材料がありそう。スイカは沢山雌花が付き始めて、受粉作業に忙しい。ほぼ毎日5個ぐらいが受粉になっている。しかしうまく受粉できているのは少なく、成功したのは大きくなり始めた。

5月29日受粉と、昨日6月5日受粉の写真は下の通り。

5月31日

少しサボっていたので出かけみたが、成長の早いものと遅いものがあって気温の低さが応えているようだ。メロンも早く受粉の成功したものは結構大きく育っているが、出遅れた苗はようやく雌花も咲き始めたが、雄花の数は少なく受粉がうまく行かない。このままだと雌花は咲くが実はならないと言う事態も起きそう。トマトは第1段の実が大きくなり順調に育っているようにも見える。一時期病気のような状況にもなっていたが回復したようである。キュウリはこの1週間で急成長して最初の雌花が咲きそう。ピーマンとナスは成長が遅く、特にナスは葉を虫に荒らされて穴だらけ。これからの成長が心配。

スイカは最初の雌花に受粉したが、うまくいくかは疑問? というのはこの実は成長しないといわれているので、次回の実に期待したいところ。落花生も鳥に食べられることも無く大きくなってきたようだ。

5月21日

今日は朝から快晴、気温もぐんぐん上がって最高気温が29度と今年一番の暑さ。作業も大変で、特にビニールハウス内は暑いこと最高であった。トウモロコシの間引きは苗が大きくなりすぎたので、不要な苗の根元からはさみで切り取る方法で行った。そんな中メロンの受粉と整枝、大きくなった実の固定方法など再度説明して作業にかかった。左の写真はU字型をした固定冶具を使った例で、2本のU字の間にメロンの実が付いた茎を入れ、孫蔓の茎を支える。その冶具の先にはロープを引っ掛けて上に張った針金に結ぶ。

今日は朝から快晴、気温もぐんぐん上がって最高気温が29度と今年一番の暑さ。作業も大変で、特にビニールハウス内は暑いこと最高であった。トウモロコシの間引きは苗が大きくなりすぎたので、不要な苗の根元からはさみで切り取る方法で行った。そんな中メロンの受粉と整枝、大きくなった実の固定方法など再度説明して作業にかかった。左の写真はU字型をした固定冶具を使った例で、2本のU字の間にメロンの実が付いた茎を入れ、孫蔓の茎を支える。その冶具の先にはロープを引っ掛けて上に張った針金に結ぶ。収穫はタマネギ、キヌサヤをしたがタマネギはまだ大きさが少し足りないので大きめのものを選んで行った。キヌサヤは沢山なっていて全員が1回食べるのに十分な量が採れた。

タマネギ キヌサヤ

タマネギ キヌサヤ収穫風景⇒

←トウモロコシの間引き後

5月20日

受粉の成功したメロンは日毎に大きくなってきたが、全てのメロンは成長に大きなばらつきがありまだ最初の雌花が受粉できないものもある。しかしこの先成長していく段階で綺麗な球になるものを残して後は間引く予定。

スイカはほとんどの苗が子蔓を伸ばし始めたので親蔓を根元から5枚目の葉を残して先をカットできた。最初のカットしたスイカはすでに子蔓に雌花が付いている。しかしこれは大きくならないので取ってしまう。

トマトは第3節の花が何か異常で綺麗に咲いていないし、葉もカールし始めて病気の様子が現れてきた。ひょっとしてこの先花がうまく咲かないかも?

キュウリは根付いて順調に成長し始めた。これから芽欠きや蔓の固定など忙しくなりそう。

5月17日

メロンのその後の成長具合は毎日早くなってきている。雌花は毎日咲いているし、受粉で大忙しな日が続く。

左端の写真は受粉に成功した実で少し膨らんできた。

左の写真は受粉に失敗した実でこの後自然に落下してしまう

受粉が成功すると実はどんどん大きくなり、そのままでは茎で支えきれなくなるため紐で上の針金から吊り下げておく。

その作業も始まりそう。⇒

その他の野菜はキュウリのネットを張り支柱に固定した。スイカは子蔓が3本大きくなってきたので、しばらくそのままにして伸びる方向を固定する。

その他の野菜はキュウリのネットを張り支柱に固定した。スイカは子蔓が3本大きくなってきたので、しばらくそのままにして伸びる方向を固定する。

ナスやカボチャは路地のため雨が降るのを頼りにしているが、3日ほど降っていないので水播きしておいた。

5月12日

いよいよメロンの花が咲き始めて受粉に忙しくなってきた。今日ハウスに行ってみた。結構雌花が咲き始めているが、今回4月初めの低温のためそれぞれの苗は生育速度に差があって、一斉に雌花が付き始めることは無くばらばらであるようだ。従って受粉は毎日が勝負で、ミツバチがいないため受粉時期の遅れることで結実に繋がらないケースがありそう。参考までに本日を含めて4日の間(月〜木)に起こった、あるいは起こりそうな雌花の状態を写真で紹介する。

今日咲いた雄花 月曜日に咲いた雌花 火曜日に咲いた雌花 木曜日に咲きそうな雌花

受粉の成功チャンスは1日(しかも朝10時ごろまで)しか無くそれを逃すと結実しない。結構難しい作業であるため、ミツバチのありがたさが身にしみて感じられる。受粉するとき自分の苗に咲いた雄花は使わないで他の苗の雄花を使うようにしたほうが効果は高いので注意しよう。受粉のときに使う雄花を茎から切り取り、丁寧に花びらを根元から全部取除くと雄花の花粉が先端に現れるので、それを雌花に確実にくっつける事が大事。

雄花の写真で左側は花びらの付いた状態、右側は花びらを取っておしべを先端に出した状態。この状態でめしべに完全にくっつける。

←

5月17日に出かけたときはミツバチが1匹だけ入っていたのを見つけた。受粉に頑張って欲しい。

5月9日

金曜日に写真を写せなかったので状況を記録するために出かけた。

メロンは2日しか経っていないが結構成長していて、整枝するところが多かったし、一部の苗ではそろそろ実をつけさせる雌花が咲きそうになってきていて、これからは注意深く観察していかないと受粉のチャンスを逃がしてしまうことになりそう。

写真は下が雄花、右上は雌花が付いた子蔓(第8節から出ている)。これから上に各節から出る子蔓の雌花がうまく受粉して大きく育てる実になる。

冬瓜はまだ育苗中で定植まで10日ぐらい掛かりそう。

スイカも本蔓が延び始めて、やがて子蔓が出てくると先端をカットすることになるがまだしばらく時間がかかる。とりあえず本蔓の延びる方向を固定して、その先に敷き藁をしておいた。

トマトは成長が順調でトマトトーンの効果もあって第1段の実をつけ始めている。更にその上には第2段の花も咲きこれから6段目ぐらいまで実が付いてくる。

先週定植したキュウリとナス、サツマイモは雨が無いのと水遣りが不足していたのか少し元気が無い。なんとか無事育ってくれるように祈るだけ。

5月7日

今日の天気は午後から雨という予報であったため、屋外のナス、とサトイモ(セルベス)を定植した。またトウモロコシで発芽していないところにバックアップで蒔いておいた苗を植えた。サツマイモは2畝に50cm間隔で苗を水平に合計50本植えた(水平植えは小さいサイズだけれど数がたくさんとれる)。落花生は1畝に30cm間隔で2列の種まきをした。芽が出始める頃にキジやハトなど鳥害被害の無いことを祈るのみ(とりあえず紐を畝の中央部に2本張って脅しのつもりで設置。効果の程は?)

今日の天気は午後から雨という予報であったため、屋外のナス、とサトイモ(セルベス)を定植した。またトウモロコシで発芽していないところにバックアップで蒔いておいた苗を植えた。サツマイモは2畝に50cm間隔で苗を水平に合計50本植えた(水平植えは小さいサイズだけれど数がたくさんとれる)。落花生は1畝に30cm間隔で2列の種まきをした。芽が出始める頃にキジやハトなど鳥害被害の無いことを祈るのみ(とりあえず紐を畝の中央部に2本張って脅しのつもりで設置。効果の程は?)ビニールハウス内にはキュウリを10本植え、例によって各自1本ずつ管理し、3本は全員が管理することにした。スイカはまだ小蔓が伸びていないのでしばらく様子を見る。メロンは随分大きく成長してきたので2本仕立てに整枝してこれから孫蔓に実が付くのを待つ。トマトも一時枯れるかもしれないと思ったが立派に実をつけ始めたので、もう大丈夫である。あとはしっかり脇芽取とトマトトーンの管理をすることで大きな収穫が望めそう。と結構今日も作業が一杯である。

今日から曜日ごとに当番を決め1人交代で生育状況を把握して、整枝や受粉作業をこなすことにした。その時のルールとして下記の点を設定したので注意して行う。

1.ハウスの窓開閉は最高気温が20度を超えるときは雨の日を除いて全開、それより低い温度のときは半開とする。

2.各自の持分苗をしっかり管理することはもちろんであるが、全員で管理することになっている数本の苗も忘れないように管理。

3.作業は午前中に完了することを目標にするが、できることなら11時までに完了したい。

4.作業内容に疑問点が発生したり、次の人に引継ぐ必要が生じたときは連絡網を利用して全員に徹底する。

5月5日

スイカとメロンは今週の気温上昇で急に大きくなり、この調子で成長すれば順調に行きそう。スイカの子づるが出始めているし、メロンも2本の子づるが支柱に固定できるまでになって、そろそろ実をつける孫蔓を残すところまであと少し。子づるの葉を数えて9枚目付近から出る孫蔓に実が付く、それを受粉して成長させれば収穫する実になる予定。

スイカとメロンは今週の気温上昇で急に大きくなり、この調子で成長すれば順調に行きそう。スイカの子づるが出始めているし、メロンも2本の子づるが支柱に固定できるまでになって、そろそろ実をつける孫蔓を残すところまであと少し。子づるの葉を数えて9枚目付近から出る孫蔓に実が付く、それを受粉して成長させれば収穫する実になる予定。4月30日

スイカの苗が結構大きくなってきたので、成功した接木苗(残念ながら1人最低でも5本は接木したけれど成功したのは各自1本のみ)を各自1本づつ個人管理することにして先週温室内に畝を作っているところに定植した。自根苗が大玉3本、小玉4本、デンスケをそれぞれ植えて共同で管理することにした。

小玉自根苗 大玉自根苗 大玉接木苗

スイカを温室内に定植した。これも名札付きで各自がしっかり管理する。

カボチャの苗は寒さには耐えていたが、右の写真のように風に振り回されて根元から折れてしまった。再度植えなおすことにして、これからは暖かくなるので育つことだろう。左の写真は植えなおして蔓を冶具で固定したところ

カボチャの苗は寒さには耐えていたが、右の写真のように風に振り回されて根元から折れてしまった。再度植えなおすことにして、これからは暖かくなるので育つことだろう。左の写真は植えなおして蔓を冶具で固定したところジャガイモは元気そうな2本を残して、残りを抜き取る作業をした。

この他にサトイモ土垂れを60cm間隔で植え、トウモロコシを種まきした。またサツマイモ用の畝を作りマルチを張った。さらに落花生用の畝つくり、ピーマンとシシトウ・カラーピーマンの定植と本当に忙しい日であった。温室内ではメロンとトマトが少し大きくなったのでメロンの整枝をして支柱に固定できるものから始めてみたが、まだまだ成長が遅く全ての苗に整枝が出来る状態ではない。

この他にサトイモ土垂れを60cm間隔で植え、トウモロコシを種まきした。またサツマイモ用の畝を作りマルチを張った。さらに落花生用の畝つくり、ピーマンとシシトウ・カラーピーマンの定植と本当に忙しい日であった。温室内ではメロンとトマトが少し大きくなったのでメロンの整枝をして支柱に固定できるものから始めてみたが、まだまだ成長が遅く全ての苗に整枝が出来る状態ではない。4月23日

今日も朝から雨のうえ気温も低く、又冬に逆戻り。作業は非常にやりにくいが、ハウスの中でなんとかスイカとキュウリの畝つくりをしてマルチを張り(左側キュウリ、右側スイカ)、メロンの整枝とトマトの花にトマトトーンをかけた。次回はスイカとキュウリの苗を定植できるかも?。外ではカボチャがなんとか寒さにも耐え頑張っている。あいにく雨模様であるためサツマイモのマルチ張りは出来なかったが、トウモロコシは時期的に連休にしなければならないので小雨の中頑張って作成した。次回はトウモロコシの種まきが出来ると思う。また温室内で育てているスイカの接木苗について、カボチャからスイカに栄養分が行ってスイカの芽が育つように、根元を切りスイカの根からスイカの葉に養分が行かないようにした。これでスイカの葉が成長すれば本当に接木が成功したことになる。1週間後が楽しみ。うまく育ってくれるように祈るばかり。接木がうまく育たなければ、自根苗が育ってきたのでそれを定植して今年は頑張るしかなさそう。

4月16日

今日も朝から雨。とても4月とは思えない気温で最高気温が7度とか。農場の温度は3.5度と低く、これでは定植した苗は枯れそう。せっかく持ち直したと思っているメロンが心配。今夜さえなんとか持ちこたえれば明日からは気温も高くなりそうだから頑張れメロン。

スイカの接木苗はほとんど枯れてしまって、残ったのは約10本。全てよせつぎ苗。これから少し成長した時点でスイカの根を切断して、カボチャからの栄養で育つようにするがこれがうまく行かないと接木が成功したとはいえないのでまだまだ大きな山が控えている。

成功しなかったときのために自根苗をポットで育てているが、なんとか約10本ぐらい育っている。左は小玉、右は大玉

温室内の葉もの野菜を全て収穫して夏野菜の準備のため耕し、苦土石灰をまいた。次週は更に肥料を蒔いて、スイカ、キュウリを定植できる準備をしておいた

温室内の葉もの野菜を全て収穫して夏野菜の準備のため耕し、苦土石灰をまいた。次週は更に肥料を蒔いて、スイカ、キュウリを定植できる準備をしておいた桃太郎トマトを1m間隔で定植した。苗は十分すぎるほど生長しているのだが、最近の低気温で温室内といえども冷害にあわないかと心配しながら行った。無事育って欲しい。

またカボチャも定植した。今夜は気温が下がるので枯れそうだが、まだまだ苗は余っているので大丈夫。

4月9日

4月中旬に入ると夏野菜の準備を早急にしなければならない。今日は先週のスイカ接木のその後を観察。残念ながら成功率は非常に低そう。特にさしつぎは全滅でかろうじてよせつぎが成功するかも? ビニールハウス内の野菜で春名、小松菜、かぶ、ホウレンソウを収穫し、スイカの植える場所に苦土石灰を蒔いて耕し、散水して1週間放置する。その後化成肥料を蒔き、マルチを被せて2週間放置すると土の温度が上昇して5月上旬に苗の定植が出来る。

4月中旬に入ると夏野菜の準備を早急にしなければならない。今日は先週のスイカ接木のその後を観察。残念ながら成功率は非常に低そう。特にさしつぎは全滅でかろうじてよせつぎが成功するかも? ビニールハウス内の野菜で春名、小松菜、かぶ、ホウレンソウを収穫し、スイカの植える場所に苦土石灰を蒔いて耕し、散水して1週間放置する。その後化成肥料を蒔き、マルチを被せて2週間放置すると土の温度が上昇して5月上旬に苗の定植が出来る。左の写真はメロンで左側は枯れないで順調に育っているもの。右側は枯れかかったが持ち直して頑張っている苗

ジャガイモ カボチャ パプリカ スイカの接木苗

ジャガイモはようやく土の上に芽を出し始めた。一方育苗用の温室内ではカボチャが成長しすぎてすでに蔓が延び始めたようだ。次週には定植してみることにし、目的であったスイカの台木ま余り気味のため寒さで枯れてもバックアップが十分確保できそう。パプリカは順調に成長して今月末には定植可能になる。スイカの接木で唯一残っているものは少し成長したかな?

4月5日

今日は朝から雨。春とは思えない寒さであるが、農場入り口の桜はすでに満開でとても綺麗である。温室内で種まきした小玉スイカをポットに移植して大きくなるのを待つ。ビニールハウスのメロンは一時枯れそうになっていた苗も少し持ち直したようにも見える。がんばれメロン!!

4月2日

強風と雨の天気であったが、作業は温室内のためあまり障害は無かった。先週定植したメロンは、あいにく2日前に強烈な寒さ(雪が積もり霜柱が出来るほど)がやってきて大半が枯れかかっている。どうやら今年は失敗かもしれない。これからは春らしい日が続くと言うことで回復することに期待したい。右は枯れかかった苗、左は順調に成長している苗。しかし同じ温室内でこの差はなぜだろうと思われるが、単純に温度だけでもなく、肥料のやりすぎまたは苦土石灰と化成肥料を同時に蒔いて発生するガスが悪影響したとか?、土の温度を十分に上げられなかったためとか?いろいろ考えてしまう

先週実施したスイカの接木は練習を兼ねて初めて行ったのでやはりうまく行かなかった。左側はスイカの苗が枯れてしまったもの、右側は10本中、よせつぎでかろうじて1本だけまだ枯れないで頑張っているもの。これからの成長に期待する

今日はこれに懲りず、またたくさんの接木を行った。スイカの苗は成長が遅くカボチャばかりが大きくなってしまったので、今回もあまり期待は出来ないかもしれない。小玉苗は購入した苗だからさすがに発芽率もよく大きくなっている。しかしデンスケと大玉は昨年食用にした後の種だったため今ひとつの成果である。これも止むを得ないか。

デンスケ苗 小玉苗 大玉苗

3月28日

スイカの苗もようやく成長し始めたので土が乾かないように十分な水遣りをするためと、カボチャの苗が1ポットに2株育っているものを1ポット1株に分け、金曜日に接木しやすいように移植した。カボチャは全部で45本ほど育っており、スイカは大玉が15株、デンスケが15株、小玉が20株ほど大きくなっているので全て接木してうまく行けばそれぞれの種類で5株づつ苗が出来上がるのを期待する。

3月26日

メロンの苗は子蔓も順調に生育して定植できるようになったので、先週準備した畝に今日定植を行った。

メロンの苗は子蔓も順調に生育して定植できるようになったので、先週準備した畝に今日定植を行った。間隔は90cm間隔で左右に支柱を2本立てる。子蔓が成長してくるとそれを固定するためで、しばらくは温室内の温度が下がらないように管理して見守ることにする。その後は孫蔓を成長させて花が咲くように育てる。

今回は1人3本、個人名をつけてしっかり管理するようにして全員が大きなメロンを収穫できるように頑張る。

パプリカの苗は生育がもう一つである。しかし定植は5月とまだ1ヶ月あるので大丈夫

スイカの接木練習を行った。残念ながらスイカの苗の成育が遅れているのに、台木のカボチャが大きくなりすぎ大きさは合っていないのでうまく行かないかもしれないと心配。とりあえずよびつぎとさしつぎを各人1本ずつ練習を行った。

黒いデンスケ(種まき後10日) 小玉(種まき後1週間) 大玉(種まき後2週間) カボチャ(種まき後2週間)

接木を実施した苗は温度と湿度に注意して、光も遮断するように管理する。人間でも手術した後は安静にしてじっと寝ていることで回復が早いように、植物も同じように管理することが重要。さて1週間後どうなっていることやら。来週はスイカの発芽も順調に行って、もっとたくさんの接木が出来ると思われるのため、本番には細心の注意を払ってたくさんの苗を完成させよう。

3月19日

メロンの苗も順調に育ってきたので、温室内に定植するため苦土石灰、化成肥料を蒔いて耕した。その後十分に散水した後、畝を作り90cm間隔で定植する穴を開け、殺虫剤ダイシストン粒剤を蒔いてマルチを張った。

2列に90cm間隔では26本の苗が植えられる。これから忙しくなることになるが、初めての挑戦だから全員頑張るしかない。

パプリカの発芽したものをポットに移植して4日後、中々大きくならないし、1本は消えてしまっている。苗不足になりそうなので、改めて種まきしておいた。

カボチャとスイカを種まきしてから1週間、カボチャはしっかり発芽しているが、スイカは1本しか芽が出ていない。これはどうもスイカの種まきを再度しなければ駄目なようだ

3月16日

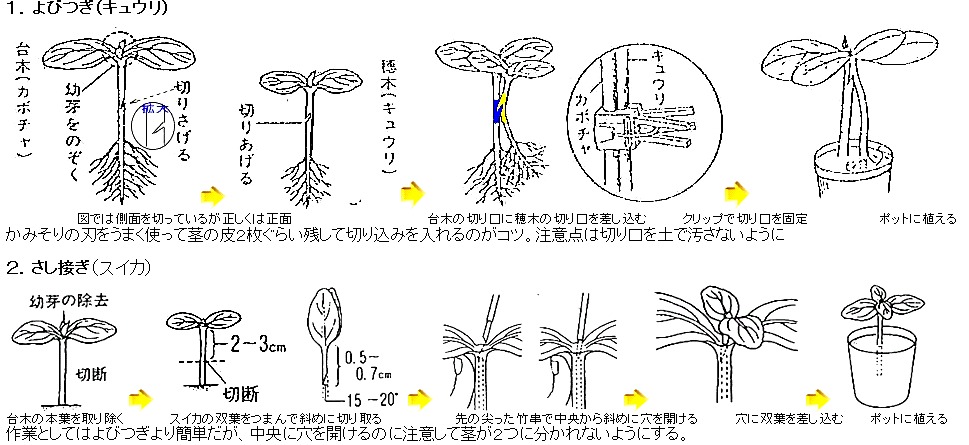

温室で育てる野菜の育て方について、昨年教えてもらった方法やネットで調べた内容を掲載する

スイカの接木

キュウリ

3月15日

スイカの種蒔きが少し少なかったので追加で大玉とデンスケを蒔いた。パプリカの発芽は7本しかなかったがポットに移植した。

3月12日

メロンやピーマン、シシトウなどの苗は少し生育が遅れ気味のようだけれどなんとか育っている。

ピーマン シシトウ メロン

トマト パプリカ

スイカとカボチャの種まきをポットに直接行った。うまく行けば来週にも芽が出てくるのではと期待しているが、何しろ種はスーパーで買ったトンガから輸入したカボチャであるからどうかな?。又スイカは昨年食べた黒いスイカの種だからこれも発芽するのは難しいかも?全て順調に行って発芽し、成長した時期を見計らって接木に挑戦する予定。

2月26日

種まきして発芽した野菜を移植するため、ポットに土を入れて温室内で暖めてておく。

十字の針金 プラスティックのポットを入れる ポットに土を入れる

十字の針金 プラスティックのポットを入れる ポットに土を入れる針金を十字にした枠を置き、その中にプラスティックポットをいれ、更にその上から土を入れていく。写真は作業しているところ。また左の写真は1週間前に種まきしたトマトやピーマン、ナスが発芽したところ。来週にも今回作ったポットに移植して育てる。

左の写真は夏野菜のナスやピーマンなどを植える場所で先週堆肥や苦土石灰、化成肥料を蒔いて再度耕したところ

2週間前に種まきしたメロンは双葉まで大きくなって、本葉がそろそろ出始めるまでになった。

2月19日

路地畑のタマネギより左側の5畝に堆肥(ショベル重機3杯)、苦土石灰(1袋)、化成肥料(16:16:16を1袋)を全体に広げて蒔き再度耕耘機で耕せる準備をした。次回は畝つくりをしてジャガイモを3月上旬に定植する。

温室内に植える野菜の管理をどうするか全員の日程を加味して当番を検討することにした。スイカ、メロン、トマト、キュウリの4種類だからどれも手間がかかり目を離せないものばかり。全員の日程にやりくりが付かなければ無理することなく種類を減らすなりして計画変更をする予定。

トマト、ピーマン、シシトウ、トウガラシなど例年の野菜を種まきしたが、今年はパプリカを新しく追加してみた。

2月12日

今年度の夏野菜について種類と配置を検討した。結果は表の通りであるが温室内は多分大変な手間がかかるものと思われる。みなさん心して掛からないと収穫はゼロになってしまう恐れあり。課題は脇芽取り、受粉と病気の予防消毒、それに温室内の温度管理。成長度合いと病気などの予防を、いつ誰がどのようにして判断するか非常に難しい(指導者がはっきりしない関係で?サークルメンバーだけでは出来ないかも)

メロンの種まきも実施。昨年と同じ内容のため詳細は2009年のページを参照