スイカ当番

日 月 火 水 木 金 土

S H F O K 全員 M

|

|

月リーダー S → H → K → M スイカ当番 日 月 火 水 木 金 土 S H F O K 全員 M |

|

| 出来具合 | 作付け計画 | 役割分担 | 戻る |

10月23日

夏野菜最後のサトイモと落花生を収穫した。落花生は先週掘り起こして1週間天日干しをしていた枝から実だけ外す作業をしたが、これが結構手間のかかる仕事で大変であった。写真の奥は今回収穫したピーナツ、手前は新しい品種で大きさが3倍くらいのもの。これは茹でて(水から40分茹で、その後大さじ1杯の塩を加え約30分放置)食べるととても美味しい。サトイモ セレベスは親芋を食べるようで小芋の収穫は少ない。その代わり親芋がでかく1個食べるだけで1回の食事に十分な量の大きさ。(全体の収穫量は写真の5倍)

ピーナツ サトイモ 土垂 サトイモ セレベス

10月16日

収穫風景  紅東 オレンジ芋 紫芋

紅東 オレンジ芋 紫芋

夏野菜の最後になるサツマイモと落花生、サトイモを収穫した。サツマイモは品種によって収穫に差があり、紅東は良いが紫芋は不作であった。やはり関東では紅東が良さそう。

夏野菜の最後になるサツマイモと落花生、サトイモを収穫した。サツマイモは品種によって収穫に差があり、紅東は良いが紫芋は不作であった。やはり関東では紅東が良さそう。

落花生はすべて根元から引き抜き裏返して約1週間乾燥させる。

サトイモはすべて収穫する時間が無かったので、ためしの収穫をしたがしっかりと小芋は出来ていた。

8月21日

トウモロコシは狸かカラスにかなり荒らされ、加えてアワノメイガ害虫にも食害されほぼ全滅に近い。今日はすべて収穫して後片付けをし冬野菜の準備をした。最終的には約30本が取れたが完全な形は1本も無い。すべてに虫がいて先端はなくなっているのはすごい。やはり消毒は欠かせないのかも?

8月19日

約1週間雨が降らないので土の表面は乾燥している。サトイモは少し心配だがすでにかなり大きくなっているので問題ないと思われる。ナスはそろそろ終わりに近づきつつあるが、ピーマン、シシトウは全盛期みたいに鈴なりとなっている。トマトは倒れていて実はなっているが今ひとつで今年も駄目であった。サツマイモは葉が生い茂り、9月下旬には収穫できそう。

8月3日

スイカのビニールカバー用支柱を外して、マルチも外して冬野菜用に耕す準備をした。

7月27日

トウモロコシの消毒ができていなかった。時期的には雄花が出始めた頃デナポンを雄花の上からかけて消毒を行うのだがそれを実施。この後雨が降れば薬が溶けて効果が発揮できるのだが、天候が分からないのでとりあえず水を少しだけ上からかけた。またサトイモも水不足であったので水遣りをしておいた。

7月24日

今日畑で驚いたのはこだまスイカのかなりの数がカラスに食べられていて、穴が開いたり割れていたりで合計すると10個ぐらいが駄目になっていた。止む無く残ったものをすべて収穫することにし、未熟なものも撤収して蔓の後片づけを行った。カラスの被害は先日の風でビニールトンネルが破れてスイカがむき出しになっていたためである。残りの野菜は収穫真っ盛りで1週間も放っておくと鈴なりである。やはり3日に一度くらいは収穫しないと駄目かも。トウモロコシは時期をずらした蒔いたためか成長が揃っていない。しかも1週間前の暴風で倒れてしまったため雄花が咲いているものが3割ぐらい、これでは実がならないかも?。

からす7被害にあわなかったスイカ 鈴なりのナス ピーマン

落花生 シシトウ サトイモ トウモロコシ

| 種類 | 受粉番号 | 積算温度 | 成熟度 | 甘味 |

| 大玉 | 22 | 1,047 | 中心部に割れ、かなりの空洞有 | 中心部のみ甘いが、皮近くは硬く甘味不足 |

| 34 | 1,047 | OK | OK | |

| 26 | 1,047 | 真ん中陥没、種黒い、赤味が少し硬い | 中心部は甘い | |

| 36 | 1,023 | 中心割れ | まあまあ。同時期受粉したものより甘くない | |

| 170 | 727 | 完熟していない | 食するには蛮勇が必要 | |

| 173 | 727 | 左写真のように赤く種も黒い | 少し甘味は足りないがまあまあ | |

| 小玉 | 117 | 776 | OK | OK |

| 29 | 922 | 少しスカスカ、熟しすぎかも | 甘い | |

| 46 | 879 | 中心部に少し割れ目。少し熟しすぎ | 甘くて水分も多くちょうど良い |

今年のスイカの反省点と次年度の対策は次の通り

1.受粉番号の荷札が雨や虫にやられて、収穫時期には荷札がどこかに行ってしまい見つけられないので役立たなかった。

→発泡スチロールトレーに番号と受粉日を記入して置き台にする

2.植えた本数が大玉、小玉各10本と多すぎて管理が行き届かなかった。

→各6本に減らす

3.定植が4月17日と比較的早すぎて育ち盛りが梅雨になってしまい日照り不足もあって甘さが足りなかった。

→定植時期を遅くして5月連休明け〜中旬にする

4.大玉の苗が悪かったのか大玉の収穫した実は皮が厚く、表面は球体ではなく凸凹してカボチャの形をしている。

→苗の選択は購入時には出来ないので保険の意味を考えて購入店を2箇所に分散する。

5.小玉スイカは受粉がうまく出来なくてトンネル内での生育ができず、ビニールカバーが取れて自然受粉でようやく実が付き始めた。

→小玉スイカの人工受粉を再度調査する

6.6月下旬から7月初旬の強風でトンネルビニールが破れてむき出しになり、約10個位の小玉スイカがカラスの被害にあった。

→破れたときはしっかりと補修してむき出しにならないように管理をしっかりとする。

7.収穫時期の予定日に積算温度を活用するのはかなり無理があるようであくまでも参考データとして見ることにする。

→品種、苗の育ち具合、日照時間(天候=梅雨明け)などで、たたいて音で判断する技術を学ばないと・・・

色々反省点はあったけれど大玉で22個、小玉で32個の収穫が出来それなりの成果を得た。来年はこれらの反省点を生かしてもう少し効率よく甘いスイカを栽培してみたい。全体的には大玉は甘さでもう一つ、小玉は甘くて美味しいが受粉が難しい。

7月17日

収穫も順調に進んで最盛期かも?。ただしスイカは終わりが近づいている。すでに積算温度の履歴は取れない状態で収穫は音による勘頼み。今日は温室内の一列にトマトを定植した。これから温室での管理になるが昨年は疫病にやられて枯れてしまったので、今年はしっかり管理しないといけない。

7月13日

今日は小玉スイカの収穫をした。小玉スイカの荷札は水に濡れて番号がはっきりしない。叩いてみて音を確かめ、大きさを見て収穫を判断した。大玉にも収穫時期の来た3個ぐらいも収穫した。昨夜からの強風でビニールのトンネルはめくれ上がりスイカはむき出し。このままでは雨が降ると割れてしまうかもしれないので、もう一度被せてみたが強風のためまたまた外れてしまう。今週は雨が降らないと言うことでそのままにした。

今日は小玉スイカの収穫をした。小玉スイカの荷札は水に濡れて番号がはっきりしない。叩いてみて音を確かめ、大きさを見て収穫を判断した。大玉にも収穫時期の来た3個ぐらいも収穫した。昨夜からの強風でビニールのトンネルはめくれ上がりスイカはむき出し。このままでは雨が降ると割れてしまうかもしれないので、もう一度被せてみたが強風のためまたまた外れてしまう。今週は雨が降らないと言うことでそのままにした。

カボチャはすでに14個ほど収穫したがまだまだ実っているので今日は12個収穫する。ナス、ピーマン、シシトウは相変わらずたくさん収穫できた。次回はスイカの収穫時期の目安である積算温度の記録のための番号が分からないのでどれを収穫するか分からない。今日でこの温度管理もやめることにした。

7月8日

スイカの大玉がようやく収穫できる時期になったので全員で収穫し試食を行った。中身は種も黒くなりほぼ熟していて甘く食べることが出来た。全員が一つづつ持ち帰れるように受粉日がそろっているものを9個収穫し、1個は試食をしてみた。それぞれ重さは約7Kgとかなりの大玉に成長している。残っている大玉は受粉時がそろっていないので収穫日を何時にするか悩むところ。

その他の野菜の収穫量はトウモロコシが約80個、ナス、ピーマン、シシトウ、トマトが少々。相変わらずたくさんの野菜の恵みに感謝。これからもたくさん取れますように・・・・・・・・・・・・。トウモロコシは狸かハクビシンか定かではないが、食べられる被害が発生していたので少し早いかもしれないが上の実だけ収穫した。

7月5日

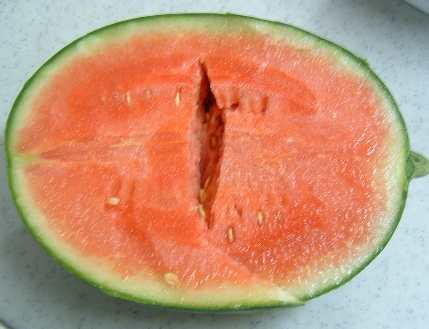

前回収穫した小玉の味を確かめたところ、写真のような状態であった。味は結構甘く美味しかったが、種は白く完熟ではないようであり、しかし中央部分に割れ目が入っていて完熟を過ぎているようでもある。このスイカの受粉後の経過積算温度は、879度と適正時間775度を上回っているから熟しすぎであったようだ。そういう意味ではこの積算温度は意外と信用できるデータかもしれないことが分かった。今度は大玉でこの件を再確認してみる。

7月3日

梅雨の合間で曇り空、なんとか作業が出来たけれど成果は今ひとつであった。と言うのはスイカの小玉が収穫時期なのに、あるはずの受粉番号が見当たらない。どうやら受粉がうまく出来ていないのにそのまま成育しているかに記録されていたためらしい。大玉スイカはあと数日必要だと言うことで収穫日を雨でなければ7月7日ぐらいに設定した。

ナス、ピーマン、シシトウ、カボチャはそれなりに収穫できているが、こちらも思ったほどではない。トマトは疫病が蔓延していて、今後も期待できそうに無い。来週はトウモロコシに収穫時期で生育は順調だから期待できそう。小玉スイカは生育残り数が少なく次回収穫できるのは7月13日ごろで数量も5個以下になりそう。残りは見当たらないし大きさも小さくて育つかな?

ナス、ピーマン、シシトウ、カボチャはそれなりに収穫できているが、こちらも思ったほどではない。トマトは疫病が蔓延していて、今後も期待できそうに無い。来週はトウモロコシに収穫時期で生育は順調だから期待できそう。小玉スイカは生育残り数が少なく次回収穫できるのは7月13日ごろで数量も5個以下になりそう。残りは見当たらないし大きさも小さくて育つかな?

今回学んだことは受粉日を記録した荷札が雨で濡れ破れたりして消えてしまうか、文字が読めなくなること。更に成長した実が受粉番号と同時に見当たらないこと。対策としては受粉した実の受け皿に魚や肉が入っている白い発泡スチロールを利用し、その皿にマジックで番号を記入することが良いと思う

6月27日

今日の生育状況はすべて順調に育ってきている。受粉の成果がもう一つであったスイカも虫たちが受粉をしてくれているので小玉に実が付いてきている。そろそろ小玉の収穫時期になった。今日現在受粉後の平均気温の積算値は750度を越えたところ、数日後には収穫が出来そう。

先日風で倒れたトウモロコシも雌花が順調に育って来月中旬には収穫できる。遅まきのトウモロコシも発芽してほぼ順調に育ってきた。落花生は90%ぐらいの発芽率で欠けたところに再度種まきをしてそれも発芽したようである。

虫が受粉した小玉 根付いたサツマイモ 土寄せしたサトイモ

発芽して育つ落花生 遅まきのトウモロコシ 雌花が成長してきたトウモロコシ

6月23日

昨夜からの風でトウモロコシが倒れたために起こした後で根元を足で踏み固める作業をした。収穫まで残り20日近くになってしっかりと立っていなければ十分な成長が望めないので、倒れていない株も踏み固めておいた。スイカは虫が受粉してくれたものもあって少しは期待できそうだが、人工授粉した中で10個も育っていないものが見つかり全体としては少なくなっているようだ。

6月19日

今日の作業で受粉できなかったスイカの荷札を外したが、なんと65枚ということで残った生育数は大玉で31個、小玉で44個。でも今日は発見できなかったものがあることは確実で今後数は減ってくることだろう。後はこれから咲く雌花に虫たちの受粉活躍を期待して待つしかないようだ。トウモロコシは順調で、落花生、時期遅れのトウモロコシも発芽してきたので楽しみ。残念なのはトマト、どうやら疫病にかかってしまったようで下から枯れ始めた。

6月12日

5月20日より約20日間近く毎日続けてきたスイカの受粉作業も今日で終了して後は虫たちに任せることにした。振り返ると思ったほど成果が無く実の付き方はもう一つであるが、最低限の個数は確保できたのではないかと思っている。原因は今ひとつはっきりしないが、今後の成熟に期待して7月上旬まで待つことにする。サトイモは発芽していないところもあるが、マルチを取り去り追肥をした後土寄せをして畝を高くすることで芋が成長しやすくした。またトウモロコシは雄花は咲き始め、雌花も出てきたのでマルチを除去して根を十分張れるようにする。遅まきのトウモロコシの発芽率は少し悪く80%ぐらいであったため、追加で種まきをしておいた。落花生はまだ完全に発芽がそろっていないので、1週間後に未発芽の部分に追加で種まきを行うことにした。

5月20日より約20日間近く毎日続けてきたスイカの受粉作業も今日で終了して後は虫たちに任せることにした。振り返ると思ったほど成果が無く実の付き方はもう一つであるが、最低限の個数は確保できたのではないかと思っている。原因は今ひとつはっきりしないが、今後の成熟に期待して7月上旬まで待つことにする。サトイモは発芽していないところもあるが、マルチを取り去り追肥をした後土寄せをして畝を高くすることで芋が成長しやすくした。またトウモロコシは雄花は咲き始め、雌花も出てきたのでマルチを除去して根を十分張れるようにする。遅まきのトウモロコシの発芽率は少し悪く80%ぐらいであったため、追加で種まきをしておいた。落花生はまだ完全に発芽がそろっていないので、1週間後に未発芽の部分に追加で種まきを行うことにした。

6月9日

スイカの受粉と生育状況把握のため調査を行った。それぞれの種類ごとに下記のような状態である。不思議なのは番号札が見つからなくどこに行ったのか分からないものが大玉小玉共に数個あり消えてなくなってしまった。また受粉後1週間経っても大きくなっていないものは受粉せずに数えている

受粉数 受粉せず 生育数 今日現在順調に育って収穫可能数

大玉 82 40 42 12

小玉 82 29 53 9

と言うことで上のグラフからも分かるように6月1日までの受粉成功率は結構悪くて大玉で35%、小玉で41%。6月に入ってからは大玉の受粉数も減ってきた。小玉はまだかなりの数を受粉しているが、どれだけ成功するかまだ良く分からない。

ナス・ピーマン・トマトに始めての実 カボチャにミツバチ来て受粉中

スイカの大玉で最大のもの 小玉で最大のもの

6月5日

梅雨の走りみたいな曇り空。雨の合間を縫ってタマネギの収穫とサツマイモの苗植え、トウモロコシ、落花生の種まき、さらにはスイカの受粉と忙しい日であった。タマネギは思ったほど成長していなく大きなものは少ない。土が合っていないのか育て方が悪いのか原因不明である。サツマイモは紅東、紫芋などを40cm間隔で2列の千鳥植え。落花生とトウモロコシは30cm間隔で種は1粒づつ。右の写真は落花生の種まき、左は右端にサツマイモ、隣に遅まきトウモロコシの風景

梅雨の走りみたいな曇り空。雨の合間を縫ってタマネギの収穫とサツマイモの苗植え、トウモロコシ、落花生の種まき、さらにはスイカの受粉と忙しい日であった。タマネギは思ったほど成長していなく大きなものは少ない。土が合っていないのか育て方が悪いのか原因不明である。サツマイモは紅東、紫芋などを40cm間隔で2列の千鳥植え。落花生とトウモロコシは30cm間隔で種は1粒づつ。右の写真は落花生の種まき、左は右端にサツマイモ、隣に遅まきトウモロコシの風景

トマトやサトイモ、ナス、ピーマンなどの野菜も順調に育ってきた。

6月2日

快晴の中スイカの受粉作業。日差しがきつくて結構暑い。機能の数量が多かったので雌花が少なく探すのに一苦労。結果的には大玉2個、小玉3個。受粉開始後かなりの日が経過しているので、そろそろ成果を確認しようと思って成長している実を数えてみた。

大玉 10個 小玉 5個が大きく育ちそうに思える。ほとんどは5月29日までに受粉したもので成功率は15/66(23%)と意外に低く、これからも受粉作業は続けないと予定数の収穫は望めそうに無い。

5/22受粉 大玉2/5 小玉1/1着果せずでほとんど全滅に近い

かぼちゃは何もしていないが、大きくなりつつあるものが3個見つかった。

5月31日

最近天候には恵まれず、今日も朝から曇り空。しかしスイカの受粉作業はまだまだ雌花がたくさん咲いて当分続きそう。それに蔓が相当延びてすでにビニールトンネルからはみ出している。先端を曲げてビニール内に戻しているため相当内部が混雑して、受粉作業もやりにくくなってきた。そこで脇芽を少しピンチして整理をしてみた。写真は取除いた脇芽の量だが、まだまだ取りきれないのでこれからどんどん混みあって収拾が付かなくなるかもしれない。こまめに脇芽取りを行うしかなさそう。今日は大玉4個、小玉7個受粉したが、雄花の数が少なくうまく出来なかったのもある。5月22日にも同じようなことがあって、今その日の成果を見ているが受粉が出来ていないので実は成長していないようだ。もう少し日が経つと22日分の大半は枯れてくるように思う。

うまく受粉できなかったもの13個の内訳

5/20受粉 小玉3/3個 全滅

5/21受粉 大玉2/2個 全滅

5/22受粉 大玉5/10個 50% 小玉3/4個 75%

5月29日

昨日からの雨で作業が危ぶまれたが、曇り空でなんとかこなすことが出来た。先週に引き続きソラマメとスナップエンドウの最終収穫を行い、残骸は撤去して苦土石灰と化成肥料を1畝当り小さいバケツ1杯散布後、新しく耕しマルチを張って次のサツマイモを植える準備をした。

スイカの受粉は大玉3個、小玉9個行ったが、昨夜からの雨で雌花と雄花が共に濡れていてうまく受粉できたか心配である。また今までの受粉がうまくいかなかったものもそろそろはっきりしてきて大玉で3個、小玉で3個が駄目であった。そんな中番外(1番より前)に受粉がうまくいったものがあって結構大きくなっている。5月20日に受粉していて現在最大の大きさの大玉である。

5月27日

途中経過を観察に行ってきた。受粉後のスイカで順調に大きくなっているもの、残念ながら成長の止まったものとかなり明確に分かれてきたので、次回はうまく受粉できなかった番号を取り去って綺麗に整理しようと思う。

小玉 成功例 大玉成功例 大玉失敗例 小玉失敗例

その他の野菜類の状況

ミニトマト ピーマン ナス

5月22日

今日はスイカ受粉のため午前中に集合。早速スイカ受粉作業を始めたが、どういうわけか雌花ばかり(約15個)で雄花が3個ぐらいしかない。これでは受粉がうまくいかないがどうしようもなく3個の雄花を使いまわして受粉したみたが多分うまくいかないことだろう。と言うことで今日は大玉12個、小玉4個の受粉を実施。今週の累計は大玉14個、小玉7個になる。

今日はスイカ受粉のため午前中に集合。早速スイカ受粉作業を始めたが、どういうわけか雌花ばかり(約15個)で雄花が3個ぐらいしかない。これでは受粉がうまくいかないがどうしようもなく3個の雄花を使いまわして受粉したみたが多分うまくいかないことだろう。と言うことで今日は大玉12個、小玉4個の受粉を実施。今週の累計は大玉14個、小玉7個になる。

他にはソラマメ、スナップエンドウのほぼ8割を収穫。ソラマメは写真の籠7杯分が収穫できた。トマト、ピーマン、シシトウ、ナスの脇芽取りと伸びた上の部分を固定する。ナスやミニトマトは花が咲き始め実が大きくなってきそう。

5月15日

スイカの脇芽取りと整枝を行った。前回の3本仕立てが更に伸びていて、第1果の雌花も咲いていたがこれは撤去し第2果の着果まで受粉作業も行わない。しばらくは雌花を待って受粉できる日を待つ。次週の月曜日からは毎日の曜日当番を決めて受粉作業を行う。

スナップエンドウ、ソラマメが収穫できる時期になってきた。

5月11日

スイカの子蔓を3本だけ残して残りをとる作業を行った。これですっきりして成長しても脇芽取がしやすくなったし、以後この子蔓1本に対して1個の実が大きくなることで立派なスイカになっていく。1週間もすればそれぞれの子蔓に雌花も咲き始め、それに準じて脇芽もたくさん出てくるのでそれを取る作業と受粉の仕事が毎日発生する。後はトマト、シシトウ、ピーマンの脇芽取りとスナップエンドウの収穫を行った。

→

→

5月10日

5月10日

夏野菜の成長も順調で特にスイカは著しい。すでに3本仕立ての予定を超えて子蔓が延び始めたので早急に整理をして整えないと先が大変である。同じくナスやトマト、ピーマンなどの脇芽取りも早急に実施する必要がある。サトイモも芽が出始めている。

5月1日

ミニトマト2種類を6本づつ定植し、支柱も立てる。トウモロコシは間引きをする。

スイカとカボチャは本蔓の5枚先の先端をピンチして、子蔓の成長を促す。→

またメロンの孫蔓の雌花が咲いた先3枚の葉を残してピンチする。

4月28日

先週の土日は春嵐で風が強く(瞬間風速で20mを超えた)、金曜日に定植した野菜の支柱がほとんど倒れ掛かっていると連絡が入ったので修理に行った。24日の写真のように支柱を紐で繋いだのが返って悪かったのか風でふらふらして野菜の根元が大きな穴になっている。とりあえず支柱に固定していた紐を外し、根元に土を入れて再度かけやで上からたたいて深く埋め込んで固定した。今度は支柱のお互いを紐で固定せずに1本づつ独立して立っている支柱に野菜の根元を紐で固定して完了した。

4月24日

季節柄蕨が出始める頃と言うことに気づいて斜面を覗くとたくさん出ているではないか。そこで作業を始める前にみんなで採り始めた。わずか10分足らずで十分な量を収穫できたのは群生しているところ(右写真の垂直に立っている棒)がいたるところにあって見事なものである。

今日はナス(24本)、ピーマン(24本)、シシトウ(10本)を定植して支柱を立て紐で固定した。

トウモロコシは発芽していたが10数箇所キジに食べられたのか芽がなくなっていたので改めて種を蒔いておいた。スイカはまだ十分に根付いていないせいか蔓の伸びは少なくまだまだのようである。

トウモロコシ 小玉スイカ 大玉スイカ

4月17日

夏野菜の定植を始めた。まずはスイカ(90cm間隔で大玉と小玉を10本づつ)とカボチャ(90cm間隔で6本)、それにサトイモ(2種類を50cm間隔)でこれからの手入れが大変である。特にスイカは毎日の管理が必要で脇芽取と受粉作業に気を使う。それに引き換えカボチャとサトイモは自然に育てる予定だからまったく手間がかからない。すべての野菜がこのようであれば楽なのだけれど。

4月10日

ネギの種まきを行った。いろんな冶具を駆使して等間隔に定量の種を蒔けるように工夫されている。

手順1:写真の丸い突起がたくさん付いている両端の爪に紙蛇腹の端(▼マーク位置)を引っ掛ける。

手順2:蛇腹の1升目に突起が1個入るのでその状態で上から口切まで土をかける

手順3:紙を底に敷いたトレーを上から土が詰まっている冶具全体に被せ、上下をひっくり返す

手順4:写真の冶具を上に抜くとトレーの中には蛇腹の紙とその升目に少しへこんだ土が残る

→ →

→

手順5:左の写真のようにアクリル板に等間隔に3個の穴が開いた上板と、長方形の穴が開いた下板が重なっていて上板の3個に種を入れる。下板には丸い穴が無いので落ちないが上板を←方向に移動すると3個の○穴が下板の長方形に重なって種が下に落ちる。落ちる場所は上で用意した蛇腹の土の穴にうまく合うようになっているので等間隔で3個づつ種を蒔くことになる。

手順5:左の写真のようにアクリル板に等間隔に3個の穴が開いた上板と、長方形の穴が開いた下板が重なっていて上板の3個に種を入れる。下板には丸い穴が無いので落ちないが上板を←方向に移動すると3個の○穴が下板の長方形に重なって種が下に落ちる。落ちる場所は上で用意した蛇腹の土の穴にうまく合うようになっているので等間隔で3個づつ種を蒔くことになる。

手順6:種の上に土を被せる。

手順7:水をたっぷり掛ける。

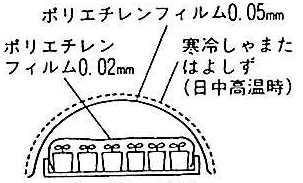

手順8:ビニールと寒冷紗を被せて温度と湿度を保って発芽を待つ

4月3日

桜が満開に近く花見頃。作業は少ない時期で温室内の苗の状況を観察。ナス、ピーマン、トウガラシ、シシトウは順調に育ってもうすぐ定植できるようだ。種まきして発芽したカボチャをポットの移植して更に大きくなるのを温室で待つ。いずれも今月下旬には定植する予定。

メロン・・・・・・・・ メロンの育て方とつるの伸ばし方。

メロンの育て方とつるの伸ばし方。

1.種まきをして30℃近くで保温し発芽を待つ

2.発芽後双葉でポットに移植

3.保温して本葉が4枚ぐらいまで成長を待つ

4.本蔓の先端をカットして子蔓の成長を待つ

5.子蔓が4本出始めたらビニールトンネルの温室内に定植する

6.定植後葉が9枚近くなるまで伸ばしていくが、その間脇芽は取る

このときスイカと同じように地面に這わせるか、支柱を立てて蔓を支柱に固定して

上に伸ばす

7.10枚ぐらいのところで子蔓から出る孫蔓を伸ばす

8.孫蔓の先に雌花が咲き、雄花と受粉して実が付けばその先4枚ほど残して先をカット

9.実が付いた先の子蔓は更に伸ばしていくが孫蔓の先脇芽はすべて取る

10.実が成熟するに従って重くなるのでネットなどで吊り下げる

→

→ →

→ →

→

種まき 双葉の発芽 ポットに移植 マルチの張った畝に定植

3月27日

夏野菜4種類の畝を作成、マルチを張って4月中旬に定植できるように準備をした。またスイカのトンネル支柱にビニールを被せて温室を作り、いつでも定植できるようにした。温室にはメロンの苗を定植した。

畝の長さは25m 必要な苗の本数

スイカ:20m÷0.9m=20本 小玉10本 大玉10本

ナス、トマト:6m÷0.5m×1列=12本

シシトウ、ピーマン:6m÷0.5m×2列=24本

カボチャ:5m÷0.9m=5本

トウモロコシ:25m÷0.3m×2個×4列=670個

3月24日

スイカとマクワウリ用のマルチ張りとトンネルつくりの支柱を立てた。支柱は幅1.8mのものを70cm間隔で立てていくが、まず土に穴を開けるが非常に硬く苦労した。

3月7日

それぞれの野菜をポットの移植した後の成長振りはほぼ順調に育っている。メロンは本葉が4枚ぐらいになるまで温室内で育て(約1ヶ月)、その後温室内に定植する。ツタンカーメン豆はスナップエンドウの横に定植した。寒い季節順調に育つかは分からない?

ナス ピーマン シシトウ トウガラシ メロン

3月2日

2月18日に種まきした野菜が双葉の発芽状態になったのでポットに移植する。要領はメロンとほぼ同じであるがトウガラシは1ポットに苗を端のほうに寄せて2本づつ、シシトウ、ピーマン、ナスは中央に1本づつ移植していく。

→

→ →

→

2月24日

種まきし発芽した双葉をポットに20日移植して保温カバーの元で育てる。

同じく13日にポットに種まきしたツタンカーメン豆も発芽してきたのでしばらく保温カバーの元で育てて畑に定植できる日を待つ

2月20日

トレーで発芽したメロンの双葉をポットに移植する。移植後は十分潅水して保温されたビニールトンネル内で育てる

→

→ →

→ →

→

2月18日

メロンと同じ要領でトレーに土を入れて十分温度を上げておき、種まき冶具を使って溝を作りそのうえに種を一粒づつ蒔いていく。その後種の約1.5倍の深さまで土を被せ上から板で軽く圧着する。十分な水を掛けてメロンと同じ要領で温度を30℃に管理されたトンネルに入れて発芽を待つ。

野菜の種類はナス、ピーマン、シシトウ、トウガラシの4種類。

→

→  →

→

2月13日

タカミメロンの種まきを行った。手順はトレーに種まき用土を入れ十分に水を含ませて置き、土の温度を約30℃に温室内のビニールトンネル内で上げておく。種まき用に間隔がセットされた道具を使って、土に一定の深さ(種の1.5倍)と蒔く位置を決める。種は袋(1袋100粒)から取り出し小さな丸いトレーに移し、横向きに綺麗に並べていく(1トレーで12個×7列=84個)。その上に土をかけて軽く板で押さえ種が浮き上がらないようにする。最後に水をかけて温度を約30℃に保たれている温室内のビニールトンネルに戻す。約4〜5日で発芽するので双葉が出揃った時点でポットに1株づつ移植する。

→

→

→

→ →

→

間隔と深さ用道具 種 横向きに並べる 全員で1箱

→

→  →

→

土を被せる 温室内に並べる 発芽した後で移植するポットを暖めておく

1月26日

スイカ、ナス、ピーマン、シシトウ、トマトの植える場所を野菜の根や葉など後片付けして肥料(1畝当り苦土石灰バケツ小1杯、化成肥料バケツ小1杯、堆肥1輪車10杯)を蒔き、耕運機で耕す。

右の写真で鍬でならしているところは堆肥と化成肥料、苦土石灰を広げている。左側の耕運機はその広げたところを耕して平らに仕上げた状態。

温室内は1週間前に野菜くずを片付け、平らにした後水を1昼夜撒き十分土に水を含ませた。その後肥料を撒いて耕運機で耕し、消毒薬を土中に散布して、上部にビニールを被せ殺虫ガスを土中になじませて効果を高めること約1ヶ月。これでメロンを定植できる状態になる。

| 温室側 | |||

| スイカ(人参) [枝豆] ビニールテント | カボチャ | ||

| 落花生(タマネギ) [トウモロコシ] | |||

| ナス(キャベツ) [枝豆] | ピーマン(キャベツ) [枝豆] | シシトウ(キャベツ) [スイカ] | トマト(キャベツ) [カボチャ] |

| トウモロコシ6月 (たまねぎ) [落花生] | |||

| サツマイモ鳴門金時(そらまめ) [スイカ] | |||

| サトイモ(白菜) [ピーマン、シシトウ、ナス] | |||

| トウモロコシ4月(大根) [トウモロコシ] | |||

| トウモロコシ4月 [トウモロコシ] | |||

1月16日

2008年に続いて2年目の夏野菜がスタートした。今年はスイカを種まきから接木を経て収穫までがんばって挑戦したい。

今年の作付け配置図は右図の通り

前作の連作障害を避けるための配置図で( )内は前年冬野菜、[ ]内は前年夏野菜をあらわす。

スイカは落花生側に植え、温室側に伸ばしていく。

サツマイモはそらまめ、タマネギが5月末収穫後に植えるので収穫時期に遅れが出来る。

スイカは受粉後収穫までに期間は単なる日数ではなく、毎日の平均気温積算合計が小玉で775度(日数にして27〜33日)、大玉で1000〜1200度(日数にして40〜45日)となる。そこで受粉日を起点にして平均気温を積算することで収穫日を予測できるようにした。

| スイカの受粉日と収穫日 | 1:大玉(上段) 1:小玉(下段) 10:着果せず 数字は個数を表す | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||

| 5月 | 受粉 | 1 3 |

2 |

11 4 |

10 5 |

1 3 |

3 5 |

2 1 |

1 3 |

3 9 |

6 3 |

4 7 |

||||||||||||||||||||||

| 未着果 | 3 |

2 |

11 4 |

1 3 |

1 |

3 3 |

2 1 |

1 3 |

3 9 |

5 2 |

3 3 |

|||||||||||||||||||||||

| 気温 | 19.5 | 20.2 | 19.8 | 20.4 | 17.6 | 16.8 | 17.9 | 18.1 | 21.2 | 21.9 | 20.6 | 21.7 | 22.7 | 18.8 | 15.9 | 16.9 | 18.8 | 25.1 | 21.0 | 23.8 | 22.4 | 23.0 | 23.9 | 19.0 | 19.2 | 20.7 | 21.8 | 18.7 | 18.3 | 19.1 | 22.0 | |||

| 生育数 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||

| 6月 | 受粉 | 19 3 |

2 3 |

2 |

3 7 |

2 3 |

5 11 |

5 1 |

3 9 |

1 5 |

6 |

7 37 |

6 |

|||||||||||||||||||||

| 未着果 | 18 3 |

1 1 |

1 |

1 2 |

2 |

4 7 |

4 |

1 4 |

1 3 |

4 |

3 30 |

6 |

||||||||||||||||||||||

| 気温 | 19.9 | 20.7 | 22.7 | 21.4 | 19.8 | 20.3 | 22.7 | 18.8 | 17.9 | 23.7 | 21.7 | 23.7 | 23.4 | 20.6 | 21.1 | 19.8 | 21.4 | 21.2 | 22.1 | 22.5 | 23.7 | 22.5 | 26.0 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.8 | 23.8 | 25.0 | 22.5 | ||||

| 生育数 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

| 7月 | 受粉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 収穫 | 6 |

10 |

7 8 |

4 |

5 14 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 気温 | 23.6 | 22.8 | 22.8 | 24.5 | 23.5 | 24.0 | 26.7 | 26.6 | 27.2 | 26.6 | 25.1 | 25.2 | 27.7 | 27.6 | 27.8 | 29.3 | 25.1 | 27.0 | 28.1 | 28.1 | 22.6 | 24.5 | 26.9 | 27.8 | 28.1 | 29.7 | 27.9 | 26.0 | 28.8 | 29.7 | 23.4 | |||

| 生育数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||

| 8月 | 気 | 温 | 24.4 | 24.5 | 26.7 | 25.4 | 27.0 | 26.8 | 29.3 | 28.9 | 28.1 | 26.5 | 26.2 | 26.0 | 27.2 | 28.5 | 27.3 | 27.6 | 26.8 | 26.6 | 26.9 | 27.1 | 28.2 | 29.0 | 27.4 | 26.3 | 25.4 | 24.8 | 24.6 | 26.6 | 28.7 | 23.6 | 18.9 | |

受粉日から今日現在の積算気温を計算した表で収穫時期の参考となる。収穫予想日の計算基礎は毎日の平均気温を22度と仮定した。

収穫積算温度 大玉1000度 最終収穫数 22個

| 生育個数 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | |

| 受粉日 | 5/20 | 5/23 | 5/24 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | ||

| 積算温度 | 1116 | 1047 | 1128 | 1010 | 991 | 969 | 950 | 885 | 865 | 845 | 822 | ||

| 収穫予想日 | 7/3 | 7/6 | 7/7 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/18 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 合計 | |

| 実収穫日 | 7/8 | 7/8 | 7/9 | 7/13 | 7/13 | 7/13 | 7/13 | 7/13 | 7/24 | 7/24 | 7/24 |

収穫積算温度 小玉775度 最終収穫数 32個

| 生育個数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 32 |

| 受粉日 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/30 | 5/31 | 6/2 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | |

| 積算温度 | 922 | 898 | 879 | 781 | 762 | 819 | 906 | 885 | 865 | 845 | 822 | 803 | 782 | 759 | |

| 収穫予想日 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 7/2 | 7/4 | 7/5 | 7/7 | 7/8 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 合計 |

| 実収穫日 | 7/3 | 7/3 | 7/3 | 7/3 | 7/3 | 7/13 | 7/13 | 7/13 | 7/13 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 |

下記の作業記録を毎日作成することで、上の表に入力するデータの基礎になる。受粉番号は大玉小玉を分けるのではなく通し番号とし、受粉した雌花の近くの葉それぞれに、右図のような連番になる受粉番号と日付を記入した荷札をつける。

下記の作業記録を毎日作成することで、上の表に入力するデータの基礎になる。受粉番号は大玉小玉を分けるのではなく通し番号とし、受粉した雌花の近くの葉それぞれに、右図のような連番になる受粉番号と日付を記入した荷札をつける。

また毎日の平均気温は新聞の朝刊に載っている千葉の気温を参考にして転記するが、積算値の集計には別途設けたExcel積算ソフトを使用する。

楽園サークル作業記録例

スイカ脇芽取と受粉 5月

| 日付 | 受粉番号 | 引継ぎ事項 | 担当 | ||

| 日 | 曜日 | 大玉 | 小玉 | ||

| 1 | 金 | ||||

| 2 | 土 | 1、2 | 3 | 最初の雌花で大きさが小さい | F |

| 3 | 日 | 4 | S | ||