![]()

![]()

| 出発 2001年6月20日〜 関空発11:35 ミラノ着17:25 乗継 ミラノ発21:20 バーリ着22:55 帰着 2001年6月29日 ミラノ発14:30 関空着9:15 時差7時間 |

| 1日目 | アルベロベッロ マテーラのサッシ(岩穴住居群) ナポリ市内観光 |

| 2日目 | ポンペイの遺跡観光 カプリ島観光 青の洞窟 |

| 3日目 | バチカン市国観光 システィーナ礼拝堂(最後の審判) サンピエトロ大聖堂 ローマ市内観光 トレビの泉 フォロロマーノ 円形闘技場 |

| 4日目 | アッシジ 聖フランシスコ大聖堂 フィレンツェ ウフィッツィ美術館(ヴィーナスの誕生) ドゥオモ ミケランジェロ広場 |

| 5日目 | フィレンツェ ピサの斜塔 シェナ カンボ広場 サン・ジミニャーノ 塔のある町 |

| 6日目 | ベネチア サンマルコ寺院 ドゥーカレ宮殿 ゴンドラでの運河めぐり |

| 7日目 | ミラノ ヴェローナ ドゥオモ エマヌエル2世アーケード スカラ座 |

| 8日目 | ミラノ サンタマリア教会(最後の晩餐) |

飛行機はほぼ予定通りの13時間で関空よりミラノに到着、ミラノで国内線に乗り継ぎバーリ空港に着いたのは夜も遅く11時を過ぎていた。その後入国審査やトランクが出てくるのを待ってバスでホテルに、到着は日付けが変わって0時30分になっていた。西の方向に飛んできたため時差ぼけの影響はほとんど無く、夜もなんとか寝る事ができた。

1日目

アルベロベッロ

|

トゥルッリというとんがり屋根の家が並ぶ町並み、まるでおとぎの国に来たみたい。壁は漆喰(この白壁は毎週奥さんが繰り替えているとそうだ、そのせいか随分と綺麗である)、屋根は薄い石を円錐形に積み重ねていて、室内は以外と涼しく快適である。

三角錐のてっぺんには風見鶏が付き換気も十分、屋根には各家庭の紋章が描かれている。起源は15世紀と古いが現在はほとんど観光地として残っているらしい。 トゥルッリというとんがり屋根の家が並ぶ町並み、まるでおとぎの国に来たみたい。壁は漆喰(この白壁は毎週奥さんが繰り替えているとそうだ、そのせいか随分と綺麗である)、屋根は薄い石を円錐形に積み重ねていて、室内は以外と涼しく快適である。

三角錐のてっぺんには風見鶏が付き換気も十分、屋根には各家庭の紋章が描かれている。起源は15世紀と古いが現在はほとんど観光地として残っているらしい。マテーラ  世界遺産として登録されている石造りの中世の町サッシ(岩穴住居群)が急な斜面にある。現在はほとんど生活していないが、一部に生活の形跡があり、少しイタリアの貧しい部分を垣間見る事が出来る。

世界遺産として登録されている石造りの中世の町サッシ(岩穴住居群)が急な斜面にある。現在はほとんど生活していないが、一部に生活の形跡があり、少しイタリアの貧しい部分を垣間見る事が出来る。 |

ナポリ

時間の関係で下車観光は出来なかったが、ナポリ市内の名所をバスで見学。左はカステル・ヌオーヴォでフランス風の城、海岸沿いに建っている。右はサン・フランチェスコ・パオラ教会古代神殿を思わせる教会、ローマのパンテオンのような円形ドームが印象的。

この他にナポリ民謡で有名なサンタルチア港(実際は小さなヨットハーバー)、港の先端に建つカステル・デローヴォという城塞などがある

|

|

2日目

ポンペイ

西暦79年ヴェスヴィオ火山(写真の後ろに写っている山で現在も時々噴煙を上げている)の噴火で一瞬にして死の灰に埋まり、劇的な最期を遂げた古代都市ポンペイ。発掘は18世紀に始められ今も続いている。大きな都市のため短時間では全部を見学する事は出来ない、見所はアポロの神殿、ジュピターの神殿、スターピアーネの浴場などでモザイク画がみごと。また見学中は遺跡に住み着いている犬が付いて来て、まるで案内をしてくれているようである。

|

|

カプリ島

ナポリ港から水中翼船で40分、青の洞窟があるカプリ島に。カプリ島の港からはモーターボートで洞窟の入口まで約10分、そこからは順番を待って5人乗りのボートで憧れの青の洞窟へ・・

この待ち時間が結構長く暑い日ざしのもと日焼けしながら待つ事20分、ようやく順番が来て人が座ったボートがやっとくぐれるくらいの高さしかない入口を、波が下がった瞬間をねらって潜り抜ける。中は青く透きとった水とそれを反射して青くきらめく洞窟はなんともいえない美しさであった

|

|

|

|

|

ローマは見るところが多い。まずは世界一小さな国ヴァチカン、その入口にあるサンピエトロ広場(中央)とサンピエトロ大聖堂(左端)だ。世界一美しい広場として名高く1667年に完成。広場は284本のドーリア式円柱が並ぶ回廊で囲まれ、中央にはエジプトのオベリスクが立ち回廊には70人の聖人像が並ぶ壮大な広場である。大聖堂は世界最大の規模と豪華さを誇るカトリック教会の主聖堂。120年の長い期間を要して1626年に完成した、途中ミケランジェロなども参加して作られた聖堂でイタリア芸術の巨匠達の傑作が多く飾られている。中でもミケランジェロの若き日の傑作ピエタ像(右端)が安置されているので有名。

|

ミケランジェロの「最後の審判」と創世記を主題にした天井画で有名なシスティーナ礼拝堂は、ヴァチカン観光のクライマックスで65歳のミケランジェロが8年の歳月を掛けて完成させたこの大作は、見るものを圧倒し感動させるものである。しかしこの大作を見るための苦労は大変なものである。世界各国から押し寄せた観光客が電車のラッシュアワー並みの混雑の中押し流されていき、その部屋に入ると写真はもちろん話すことも禁じられるほどでスケールの大きさに見とれているうちに時間が来て押し出されると言う鑑賞である。  ヴァチカン図書館の中庭にはビーニャと呼ばれる巨大なブロンズの松ぼっくりと地球儀の近代的な彫刻が配置されているのも対照的だ。 ヴァチカン図書館の中庭にはビーニャと呼ばれる巨大なブロンズの松ぼっくりと地球儀の近代的な彫刻が配置されているのも対照的だ。 |

この他にコロッセオ(円形競技場)、直径188m、周囲527m、高さ57m4階建てで5万人を収容した。中では剣闘士同士や猛獣と人間の殺し合いなどが演じられた。紀元前70年に建設が開始され完成したのは100年以上経った80年である。後ろ向きにコインを投げ入れれば再びローマに戻ってこられるというので有名なトレビノの泉(中央左)は、壁面中央に立つ海の神ネプチューンが乗る貝殻の馬車をひくのは天馬ペガサス手綱をひくのはトリトンという構成である。

ナヴォーナ広場(中央)にはムーア人の噴水、4大河の噴水、ネプチューンの噴水があって、広場には似顔絵書きやみやげ物の露店が並び憩いの広場として人気がある。オードリヘップバーンの映画「ローマの休日」で有名になったスペイン広場(中央右)、相変わらず人気があって階段を登るのも大変なぐらい混雑している。

フォロロマーノ(右端)のフォロとはフォーラムの語源となった言葉で公共広場である。ここは最古のフォロで1803年に発掘されたが一部を除いて廃墟のままであった。

|

|

|

|

|

4日目

アッシジ

花を愛し、鳥を愛し、自然を愛した聖フランチェスコが創立した修道会の本拠地サン・フランチェスコ教会は13世紀に立てられた巨大な聖堂で山の斜面に立てられている。一部は最近発生した地震のため壊れたが修復されている。

|

美しいステンドグラスや天井一杯に描かれたフレスコ画は特に見ごたえがある。 |

バスで移動する途中車窓からの風景で変わったものを見た。一面のひまわり畑、イタリアでは油を取るためひまわり栽培が多いらしい。

パスタの原料になる小麦の栽培も多く収穫した後の麦わらは家畜の飼料として使用される。写真の固まりは麦わらを丸く固めたもので畑のあちこちに散らばっている

フィレンツェ

ミケランジェロ広場より眺めたフィレンツェは「花の聖母」と呼ばれるドームを中心に美しい町並みを今も残している。

|

|

| 洗礼堂にあるブロンズの扉はミケランジェロがこれこそ「天国の門」と叫んだことで有名である。 | |

6月25日はフィレンツェの祝日、この日は大きな行事があってドゥオモではミサが行われた。そのため普段は見る事が出来ない床の大理石に描かれた絵が公開されていた。(大理石が靴で踏まれて磨り減るのを防ぐために普段はカバーされている)。またラファエロ作「ヴィーナス誕生」の絵で有名なウフィッツィー美術館もありルネッサンス美術を堪能出来る。

|

|

|

5日目

シエナ

6000人を収容できるカンポ広場。この広場の外周では毎年7月2日と8月16日に中世さながらの町対抗で騎馬競争が繰り広げられる。鞍をつけない裸馬に乗って広場を3週して競争するらしい。有料の観客席も設けられこの日のために鍛えた技を競うそうだ。

|

サン・ジミニャーノ サン・ジミニャーノ塔の街として知られたところで、権力と冨の象徴としてきそって建てられたという。現在では15本しか残っていないが13世紀頃には72本を越えたとか。町はあまり大きくなく一本のメイン通りがあるだけ、中央広場には井戸があぅた。 |

ピサ

斜塔は世界的にも有名で、傾斜が次第に大きくなり倒壊の恐れが出たため最近まで補強工事がされていた。最初は傾いている反対側に大きな鉛の塊を重しに置いたが、かえって傾き失敗した。そこでロープを掛けて引っ張りその間に補強工事をし、現在では傾きの進行は押さえられた。ガイドによると今年の11月からは斜塔に登れるそうだが、これは当てにならないと言っていた。傾いている角度は写真で見るより実際の方が大きく感じるのはなぜだろう。

|

ドオゥモと洗礼堂のドーム内壁に書かれたモザイクの絵は今も綺麗に残っている |

|

海の上に浮かぶ水の都ヴェネツィアは、大小の運河が道になっている。従って人間サイズの道しかなく迷路そのものである。交通手段は水上バス、水上タクシー、それにゴンドラ、パトカーや救急船などすべてが船である。ゴンドラで行く運河は思っていたほどロマンチックなものでなく、川は臭っているし周りの建物は汚いしで、観光コースの再検討が必要ではないかと思った。

海の上に浮かぶ水の都ヴェネツィアは、大小の運河が道になっている。従って人間サイズの道しかなく迷路そのものである。交通手段は水上バス、水上タクシー、それにゴンドラ、パトカーや救急船などすべてが船である。ゴンドラで行く運河は思っていたほどロマンチックなものでなく、川は臭っているし周りの建物は汚いしで、観光コースの再検討が必要ではないかと思った。 |

そんな中、サンマルコ寺院はヴェネツィアのシンボルであり、5個の大きなアーチを描くドームがそびえ立つ、どこか東洋的な丸屋根になっている。この寺院は828年にエジプトのアレキサンドリアから盗んできた聖マルコの遺骸を祀るために建設されたもの。それ以来ライオンはヴェネツィア共和国の紋章になった。

7日目

ヴェローナ

ヴェネチアを出発してミラノに向かう途中、シェイクスピアの小説で有名な「ロメオとジュリエット」の舞台になった所に立ち寄った。なぜここにイギリスの作家であるシェイクスピアの作品が出てくるのかと言うとシェイクスピアがこの小説を書く時に同じような内容の事件が、このイタリアで起こってそれを題材にしたからで、このヴェローナの建物も後から作られ現在にいたっている。したがってこのジュリエットの銅像も、今では観光客用で左のオッパイに触って願い事をすると叶うと言われている。

ミラノ

イタリアのゴシック建築の代表作であるドゥオモ、工事が始まったのは1386年で、1887年に完成するまで実に500年の歳月を費やした。教会建築物の大きさとしてはヴァチカンのサンピエトロ寺院に次ぐ108.5mの高さがある。当日は運がよく普段は見学できないステンドグラスを見る事が出来た。このステンドグラスは新約聖書の内容を絵にしたもの、文字の読めない信者達にも説明が出来るようになっている。ドゥオモとスカラ座を結ぶエマヌエル2世アーケードは、長さ200m、高さ32mで商店が並ぶ素敵な通りである

|

|

8日目

ミラノ

スフォルツェスコ城内にある博物館にはミケランジェロの最後の作品「ロンダニーニのピエタ」がある。ミケランジェロが死ぬ3日前まで彫りつづけたと言われている彫刻で未完成である。この写真の方向から見るとキリストが聖母マリアを背負っているように見えるが、少し右から見ると聖母マリアが処刑された後のキリストを抱きかかえようとしているように見える。左端にあるのは最初はキリストの右腕で本来必要でないものであるが、未完成のため残っている。

スフォルツェスコ城内にある博物館にはミケランジェロの最後の作品「ロンダニーニのピエタ」がある。ミケランジェロが死ぬ3日前まで彫りつづけたと言われている彫刻で未完成である。この写真の方向から見るとキリストが聖母マリアを背負っているように見えるが、少し右から見ると聖母マリアが処刑された後のキリストを抱きかかえようとしているように見える。左端にあるのは最初はキリストの右腕で本来必要でないものであるが、未完成のため残っている。

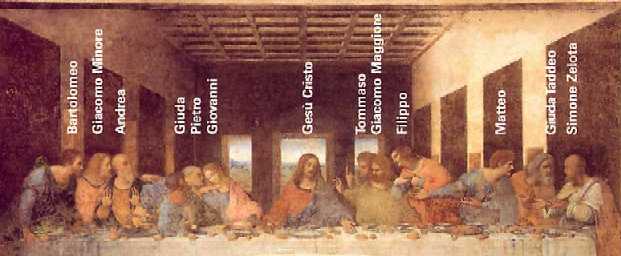

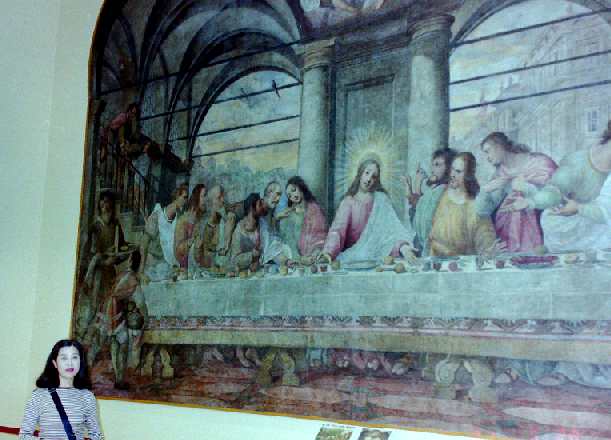

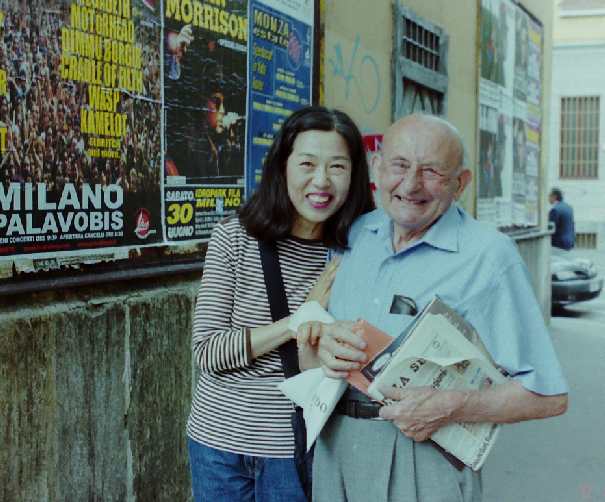

サンタ・マリア・デレ・グラツェ教会の食堂壁面にはレオナルド・ダ・ビンチの最高傑作である「最後の晩餐」が描かれている。この見学にはあらかじめ予約が必要であるが、関空よりミラノについたその日に予約をした置いたので鑑賞することができた。その日は朝早くからややこしくて危険と言われている地下鉄に乗って出かけた。地下鉄に乗るにはあらかじめキイオスク(新聞を売っている所)でチケットを買う、そのチケットを自動改札口の機械に入れると日付と時間が印刷され、その時から90分間有効になる仕組みであった。乗り場は終点の駅名が表示されている方のホームに進み目的の駅で降りる。地上に出てからは地図の通り名を頼りに探すと簡単に見つける事が出来る。時間があったのでレオナルド・ダビンチ餡も見学した。

長かったイタリア旅行もこれでおしまいであるが、南のバーリーから北のミラノまでほぼイタリアを縦断した事になる。イタリアは歴史が古くカトリックを中心に見るところが多い。建造物は言うまでも無く、芸術のすべてが素晴らしい、特に絵画や彫刻はもっとゆっくり鑑賞したいと思った。

旅行するに当たって経験からの注意点は次のようなことである。

1.イタリアリラへの両替はイタリア国内の方がレートが良い。しかし地域や場所によって変わるため最初は空港で少しだけにする。

最もレートが高いのはローマの銀行。小額紙幣は(1000リラ)使い道が多いので常に残しておく。

2.物価は南の方が安く、北に上がるにしたがって高くなる。ミラノが一番高い。お土産で中身を決めているのなら南で買ったほうが良い。

3.ローマ市内やナポリ市内など大型バスが乗り入れできない地区が多いため、離れた駐車場から観光地まで歩く事が多い。

かなりの距離を歩くので心積もりをしおく。歩き易い靴は必需品

4.6月から7月の夏は非常に暑い、6月の末でローマ市内は35度になった。海岸沿いでは日焼け止めと帽子が必要

5.食事は当然イタリア料理であったが、日本で食べているイタリア料理と違って正直言ってあまりおいしいとはいえない。

パスタやスパゲッティは全体に硬くすべて塩辛い。パンも固くてまずい

6.水は飲めると思うが念のため食事の時にはミネラルウォータにすること

7.トイレはレストランや土産物店などで借りれるが、高速道路などでは有料のトイレになる

8.ホテルはまあまあ、ただシャワーのみのところがあったり、お湯が十分出なかったりは覚悟しておく

9.観光地はどこも人が一杯、特にヨーロッパ人が多く迷子にならないよう

10.サマータイムを導入している夏は日没が夜の9時頃、従ってたっぷり遊べる代わり疲れも激しい。

11.トレビノ泉ではコインを投げ入れる。土産物を買ってコインでお釣をもらう事は少ないので日本円の小銭を準備しておく

12.各都市の地図はホテルに備え付けてある事が多いのでチェックして入手しておく

<世界旅行メニューへ>