![]()

2010年5月26日

2010年5月26日

成田発 11:00発 GA881便 デンバサール着17:50

5月27日 バリ島

ライステラス、ネカ美術館、バザール・ウド、タナロット寺院

モンキーフォレスト、木彫りの村、彫刻の村、タマン・アユン寺院

5月28日

バロンダンス、足つぼマッサージ、空路ジャカルタへ

ワヤン人形劇

5月29日 ジャワ島

ブランバナン寺院、カスナナン王宮、

ソロ川、サンギラン博物館

5月30日

ボロブドール寺院、パオン寺院、ムンドゥック寺院

王宮(地下道跡、展望台)、水の宮殿、文様染め

空路ジャワ島からバリ島へ移動 デンバサール22:15発 GA880便

成田着 5月31日 8:50

第1日目

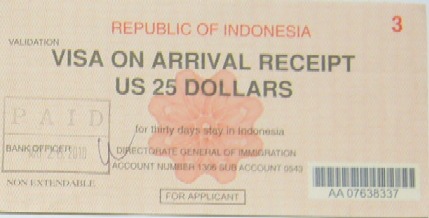

今回のインドネシア旅行は様子がいつもとかなり違っている。添乗員が付いていない上に、成田からと関空からの参加者がバリ島で合流して5日間旅することになっている。この季節乾期という事で雨は降らないだろうと思っていたがネットで調べた天気予報では連日雨の確率が非常に高い。多少不安を抱えながらガルーダインドネシア航空でバリ島に向かった。飛行時間はバリ島まで7時間、時差は1時間というから楽なほうである。しかし最初からハプニングが起こった。というのは機内で見る個人テレビがうまく動作しない。出発後1時間も経たないうちにソフトがフリーズし、まったく映像が変らない。私だけであったがそのうち隣の席も、前の席もフリーズしている。どうやら設備の点検が十分でなさそう。そこで客室乗務員を呼んで直して欲しい旨伝えたところ、分かったリセットするからと言って帰っていったが、その後回復はしないので再度別の乗務員にお願いしたところ座席番号を控えて帰っていったので今度は大丈夫であろうと思っていたがやはり回復しない。そんなやり取りをしているうちに2時間が過ぎ、今度は席を変れと言う。そのうち客室乗務員はあたかも何も無かったかのように知らん顔、まあこんなものかとあきらめてバリ島まで寝ることにした。到着2時間前になると機内で入国審査が始まった。こんなことは海外旅行で初めての経験、旅行者にとってはありがたい措置で入国審査で並ばなくてよいのはうれしいかぎり。必要な書類は入国カード、税関申請書、ビザ(これも成田空港でUS25ドル支払っておき、その領収書を使う)の3点を機内でパスポートと一緒に出せば職員が巡回してビザを発行して許可される。

ビザ発行代 US25ドル領収書 国際線航空券と空港使用料150000ルピアレシート 飛行ルート

デンバサール空港に到着すると荷物を受け取り税関で荷物検査を受けて簡単に入国できた。時差1時間分時計を遅らせて現地ガイドの待つ出口へ。そこで成田からの全員が集合してバスでホテルに、何年か前にホテルで爆弾テロがあったためホテルに入るのも厳戒警備体制、バスは入口で停車して警備員による金属探査機などを使って車の下も念入りにチェック、当然我々も手荷物全てと体全体のX線検査を受けてなんとか入ることが出来た。途中日も暮れかかって暗くなり始め、道路脇にあるモニュメントを写したが意味も分からない。どこの国でも必ずあり、それなりの内容もあるのだろうがとりあえず入国最初のインドネシア風景。

デンバサール空港に到着すると荷物を受け取り税関で荷物検査を受けて簡単に入国できた。時差1時間分時計を遅らせて現地ガイドの待つ出口へ。そこで成田からの全員が集合してバスでホテルに、何年か前にホテルで爆弾テロがあったためホテルに入るのも厳戒警備体制、バスは入口で停車して警備員による金属探査機などを使って車の下も念入りにチェック、当然我々も手荷物全てと体全体のX線検査を受けてなんとか入ることが出来た。途中日も暮れかかって暗くなり始め、道路脇にあるモニュメントを写したが意味も分からない。どこの国でも必ずあり、それなりの内容もあるのだろうがとりあえず入国最初のインドネシア風景。

泊まったホテルは日航バリリゾート。郊外でしかも海岸沿い、ということはホテルの側には何も無い。現地ガイドから危険だから絶対に出ないようにと釘を刺されたのもあってゆっくりとホテルで過ごす。夕食はホテルにチェックインする前、途中の中華料理によって済ませる。今回はインドネシア料理というより中華を食べに来た感じ(2日目以降も毎日1回は中華)で、これも日本人の食事に配慮したプログラムなのかもしれないが物足りない気もする。ホテルは5つ星で設備は申し分なし、プールや海岸に近くゆっくりと滞在するにはもってこいだ。

第2日目 彫刻の村チュルク

予報が当って朝から天気は雨模様。今日1日観光するところが多く、8時半出発で帰りは夜10時とか。最初に向かったのは彫刻の村チュルク。しかし中身は銀細工製品の村で、案内されたのは観光客向けの加工職人のデモンストレーションとその後に待っているショッピング。内容的にもいま一つであったため、そこそこに引き上げ、周辺の道沿いを探索すると龍の置物で挟まれた階段が入口になっている変ったお店とか、変な宗教団体なのかかえるが塀の上に並んでいたり、人が手を繋いで屋根や建物の前に並び笑っている顔のマスクが壁に並べてあったり、ガネーシャの大きな像が入口にあってそれに参拝する人がいたり、そんな建物が目に付いて面白かった。

木彫りの村 マス

例によって観光客向けの手彫り実演があってお店の中では完成品の販売がある。どれをとっても精巧ですばらしいものであるがお土産には高すぎるし持ち帰るのも大変そう。動物や人間の踊り子など様々なものがある。

モンキーフォレスト

バリ島のヒンドゥー教では神の使いとして扱われる猿約300匹が自然に生活している森に出かける。猿は小型で尻尾は長く、えさが十分に与えられているためか、人間にはなついていて悪いことはしない。しかしバナナやお菓子などえさになるものを持っているとそれをめがけて寄って来ては肩や頭に乗っかることもある。観光客はそれを楽しんでいる風景も時々見られる。

バザール・ウブド

ネカ美術館を出る頃から雨が降り出して、ここバザールに来たころは熱帯地方特有のスコールとなった。買い物をゆっくりする予定であったが、雨のすごさにの驚いてただ見ていた。30分ぐらいの間に強烈な滝のように雨が降ってきて、見る見るうちに道は洪水になり車のタイヤが半分水没した状態で走っているが、完全に渋滞状態。我々の乗るバスも近づけなくて、こちらから駐車場まで出向くことになったが、そのとき洪水になっている道を歩く羽目になってしまい靴はもちろんズボンまでずぶ濡れ。後の観光が大変であったし、ホテルに帰ってからは靴を乾かすのにドライヤーを使って大奮闘。今日は大変疲れた一日であった。バザールでは色んなお土産が安く販売されていて時間があればゆっくり買い物をしたかったがこんな事で出来なかったのは残念である。値段は非常に安く値札が付いていないが、それを交渉で安くさせるのが又面白い。通常言い値の半額以下になるようだ。しかし品質はそれ相当のものだからよく確認することを忘れないように。

ライステラス

先ほどのすごい雨がまだ残っているためライステラス付近は大渋滞。しかも細い道で大型バスとすれ違いに時間がかかり、しかも駐車場など無いから一時停車してライステラスが良く見える場所に観光客を下ろし、写真タイムを取ってバスがUターンして帰り、観光客を乗せて出発すると言うことになってしまった。ライステラスといっても日本で言う棚田、そんなに珍しい風景でもないのでこれは日本人には観光地として組み込まないほうが良さそう。

タマン・アユン寺院

バリ島にあるヒンドゥー教寺院でベサキ寺院に次ぐ大きさ。観光客は境内に入ることは出来ないが周囲を回って観光することが出来る。メル(最高神を祀る塔)と呼ばれる塔が立ち並び、中でも11層の塔が4基もある。メルはアグン山を模倣したと言われており大変神秘的な雰囲気をかもしている。またメルはサトウキビの茎を使って作られている。

タナ・ロット寺院

バリ島南部西海岸の満潮時にはインド洋に浮かぶように見える小さな岩島に建てられたバリ島6大寺院の一つ。夕日の名所として有名だが今日はあいにく雨模様。観光目的は夕日を目指していたため時間は日没に合わせているので、すぐに暗闇が来てしまった。しかし今日は満月祭ということで信者が集まりお祭りをしているため、人がすごく多く入口から寺院につながる参道は一杯。ちょうど引き潮の時間で寺院までの海岸は歩いて渡る事が出来る。そこでは信者たちが海岸から神社に向かってお供え物をしてはお祈りし、さらに寺院に向かって登っていき一周して帰ってくる。今日は信者しか寺院に昇れないため、我々観光客は下から上を眺めるだけ。夕日は見れなかったが、珍しいお祭りを見れたのは良かった経験だ。

タナ・ロット寺院入口 途中にある飾り付けした双頭門 タナ・ロット寺院に登る信者

寺院に向かってお供えをしお祈りする 島の先端でお祈りする信者 潮が引いて現れた海岸と岩島の寺院

海岸で売られているお供え そのお供えの一つ 満潮時のタナ・ロット寺院

| 1.サデワ王子は、この日バタリ・ドルガという死神の生け贄としてささげられる運命にあった。サデワ王子の母親である女王の二人の召使はとても悲しがっていた。死神の使いである魔女が、その二人の召使の前に現れ、この場面は一層緊張感が加えられる。魔女が帰った後に召使はサデワの国の首相に助けを求める。 | ||

|

||

| 2.首相とサデワ王子の母親である女王が現れる。女王はサデワ王子が生け贄にされるのをとても悲しがっていた。魔女は女王の気の変るのを恐れ女王に呪いをかけ、サワデ王子を生け贄にするようにと首相に命じさせる。 | ||

|

||

| 3.首相は、サデワ王子を自分の息子のように愛しており、女王の命令に背こうとする。魔女はこれに気づき首相にも女王と同じように呪いをかけ、サデワ王子を死神の住んでいる家の前に縛り付けさせた。 | ||

|

|

|

| 4.シヴァの神はサデワ王子が木に縛り付けられているのを見て哀れみを持ち、サデワ王子を不死身にした。 | ||

|

|

|

| 5.死神が現れ、サデワ王子を見て早く生け贄の儀式に取り掛かりたいと思ったが、サデワ王子が不死身になっているのを見ると、自分の敗北を認める。死神はサデワ王子に自分を殺してくれるように頼む。これによって死神は天国へ行けるから。 | ||

|

||

| 6.死神の第一弟子のカレカは、同じように天国に行きたいと望み、サデワ王子に死神と同じ運命にしてくれと願う、がサデワ王子はこれに同意しない。カレカは巨大な動物や鳥に変身してサデワ王子と戦うが、いずれも負けてしまう。カレカは最後の力を振り絞って悪魔の女王であるランダに変身する。サデワ王子はこのままではランダにかなわないと知り、真実の神のバロンに変身する。ランダとバロンの力は同格なのでバロンは助けを求める。 | ||

|

||

| 7.バロンの助けが現れ、ランダと戦うがランダの魔法にかけられてランダに対する怒りを自分たちに向けてしまう。バロンはこれを見てランダのかけた魔法を取除くが、結局はランダとバロンは終わりの無い戦いになる。 | ||

|

||

足ツボマッサージ

連れて行かれたところは日本人が良く行くところらしい。何しろ日本語で看板があがっている。

部屋に入るとベッド 足を洗う椅子と桶

平屋のマッサージ室が立ち並び、玄関からは専用の車で1部屋3名づつ振り分けられる。中に入るとまず足を洗う、そしてズボンとシャツを脱いで、ベッドの上にうつ伏せ。最初の30分は足の裏、残り30分は背中、肩のマッサージ。足裏は痛いことこの上ないのをじっと我慢して過ごす。効果の程は不明。

空路バリ島デンサバールからジャワ島ジョグジャカルタへ

ワヤン人形劇

白いスクリーンを貼り、その裏から照明を当て、間にワヤンの人形を置いて芝居を行う。観客は人形の反対スクリーン側から影絵として鑑賞する。スクリーンの裏では、ダランと呼ばれる一人の人形遣いが、語りをしたり効果音を出したりしながら、周りにいる楽器(主に鉄琴やドラム)演奏者の音楽にあわせて数々の人形をスクリーン間近で操る。ときにスクリーンから遠ざけると、影は大きくなり、少しぼやけることもある。人形は牛の皮で出来ており、部分的に細かく穴があいていて着色もされている。スクリーンを操る側では色の付いた美しい世界があるが、現世では影絵の白黒にしか見えないということを表している。この物語は進行が極めて遅く見ていても言葉が分からないので今ひとつ面白みが無い。

影絵のスクリーン 反対側で人形を操る人

周囲で楽器を奏でる人たちは約20人ぐらいで色んなものを演奏するがちゃんと合っているので楽譜らしきものがあるのだろう

牛革に刀で人形を細工する人 実際に出来上がった人形で、いろんな色に着色され非常に細やかに作られている

今日も夜遅くホテルに到着。今夜のホテルはジャカルタ市内の比較的中心部で、ハイアット・リージェンシだが、バリ島と同じで警備は厳しく入口には警備員が金属探知機で検査しており、飛行機に登場するときと同様の検査をしていた。

第4日目

プランバナン寺院

今日は朝から快晴、いよいよインドネシアの暑さが体感できる。と言っているとブランバナン寺院に近づくにつれ雲ひとつなくなってきた。ジャカルタ市内から東へ15Km、ホテルを出発した約30分、バスを降りたとたん暑さで焼け付きそうになる。すでに汗が噴出しシャツはびしょびしょ、昨日はスコールでずぶ濡れ、今日は汗で同じ状態。途中でタオルを頭に被り日よけにしたが、とても追いつく暑さではなく、バスに戻るとタオルを広げて乾かすハメになってしまった。

1991年に世界遺産に登録されたヒンドゥー教寺院。中心のシヴァ堂(破壊の神で乗り物は牛)、左にブラフマ堂(創造の神で乗り物は白鳥)、右にヴィシュヌ堂(創造の神で乗り物はガルーダ)の大きな3塔が並び最も高いのが中央のシヴァ堂で高さ47mある。2006年の地震で壊れ修復中のものもある。メインは3堂だがそれぞれの前に小堂があってそれぞれ神の乗り物が祀られている。

全体を写す写真ポイント 正面入口

帰り道で横から見た堂 堂の横に掘られたレリーフ ヴィシュヌ石像

シヴァ神の乗り物 牛石像 地震で壊れた石の山 コーナーにある雨の排水口

ブランバナン寺院からソロ川に行く途中の街中をバスの窓から色んなインドネシアさを見ることが出来た。どの景色も興味深いものがある。交通手段としてオートバイが沢山利用されているのはベトナムやカンボジアとよく似ている。オートバイには家族全員(夫婦と子供2人)が乗っており、バスの前を最低でも30台ぐらいが、結構スピードを上げて走っている(およそ60Km/時間)のは驚きである。それに突然のスコールがやってきても動じることも無く、おもむろにカッパを取り出し被りそのまま走り続ける。

ブランバナン寺院からソロ川に行く途中の街中をバスの窓から色んなインドネシアさを見ることが出来た。どの景色も興味深いものがある。交通手段としてオートバイが沢山利用されているのはベトナムやカンボジアとよく似ている。オートバイには家族全員(夫婦と子供2人)が乗っており、バスの前を最低でも30台ぐらいが、結構スピードを上げて走っている(およそ60Km/時間)のは驚きである。それに突然のスコールがやってきても動じることも無く、おもむろにカッパを取り出し被りそのまま走り続ける。

輪タクを販売しているお店もあって、日本のように専用の駐車場もなく、オートバイや自動車の中古車を堂々と道路横に並べて販売している。

輪タク 普通は人を乗せるが荷物を運ぶこともある バナナを沢山運んでいる 列車の線路とそれを治す人 そこで遊ぶ子供

観光用の馬車 ロータリーに設置されたモニュメント

休憩する輪タクの運転手 街中の路上で営業するお土産や

ソロ川

日本では50代以上の人は必ず知っている歌で「ブンガワンソロ」と言うのがある。ソロ川とはジャワ語で大河の意味で全長540Kmの長さを誇るジャワ島一番の長さである。案内されたのは川の側にある水深を測るスケールと橋が掛かった場所で、乾期の季節でも濁った水と量の多さにはさすがと感心した。川側には少ない観光客用に椰子の実を販売する露店があった。

カスナナン王宮

カスナナン王宮は、1745年パクブウォノ2世によってカルトスロからソロ(スラカルタ)に遷都された際、建てられた王宮。特に煌びやかでもなく、これが王宮なのとびっくりするぐらい普通の家。でも周りの建物からから見れば豪華であることは間違いない。かなり広い敷地内には謁見の間、展望台のある王様の住居、家系図、歓迎の間などがあって、写真を撮るのに事前にカメラ使用料(1000ルピア=10円)を払っておく必要がある。王宮内を回っているとき偶然にも現在の王様の実姉に出会った。何とも気さくな方で我々観光客にも愛想良く日本語で挨拶されたのにはびっくりした。

謁見の間 ギリシャ風彫刻 王様の住居展望台によく出られるそうだ

家系図 お客様を踊りなどで歓迎する間の飾り 王様の実姉 カメラ使用料

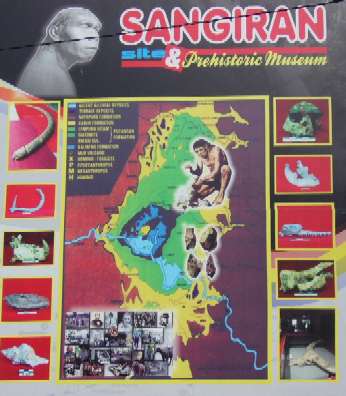

サンギラン博物館

1936年にジャワ原人の頭蓋骨、更にマンモスの牙等、様々な化石が見付かり、「サンギラン初期人類遺跡」として世界文化遺産にも登録されている。と言うことでどんなものがあるのか楽しみにしていたが、意に反して人はいない展示物も今ひとつ分かりにくい。まあ化石だから形もはっきりしないので、ジャワ原人の頭蓋骨の一部と言われても正直ピンとこない。右の写真もピテカントロプスやホモサピエンスなどと比較するために、原型を想像して作られた頭蓋骨なのでなんとか分かるようにも思うが、化石本体では何のことやら?

発見された場所 ジャワ原人を想像したモニュメント 人間らしき形にした原人

第5日目 ジョグジャカルタ

水の宮殿 地下道跡

タマン・サリと呼ばれる王家の離宮で意味は美しい園というジャワ語、別名「水の宮殿」とも呼ばれる。ポルトガルの支配を受けていた頃に建設された洒落た建物である。さらに、タマン・サリの地下には迷宮があり、戦事に敵が迫ってきたときなどの緊急時に、王族たちが王宮から避難する’緊急避難場所’としての機能も持っていた。その避難通路の地下道が王宮からタマン・サリまれ通じており、その名残が地下道跡として今でも見ることが出来る。この水の宮殿から王宮までの途中で民家があり、その家の前では子供たちが紙を二つ折りにしサッカーのように配置した不思議な遊びをしていたが、要領はもちろん、どんな遊びなのかも分からない。

入口 屋根の上にも守り神カーラがいる

プールの入口 水の溜まっていないプール 子供たちは不思議な遊びをしていた

地下道跡の入口 地下道跡 敷地内は王宮で仕事をする人の民家

王宮

1755年にハムンク・ブウォノ1世が建設。ウィノンゴ川とチョデ川に挟まれ堅牢な防壁に囲まれた王宮は、強固な防御を誇り、ジョグジャカルタを支配した歴代スルタンの住居として使われている。現在もハムンク・ブウォノ10世(現州知事)一家が住んでいるので、中に入るときは帽子を脱がないといけない。内部は色んな建物があるけれど、どれもおしゃれな雰囲気を出している。

8角形の家 魔除けカーラ 楽器

守護神ラクササ 紋章 御輿 楽器

謁見の間

ボロブドール寺院

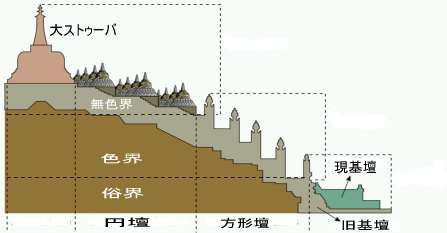

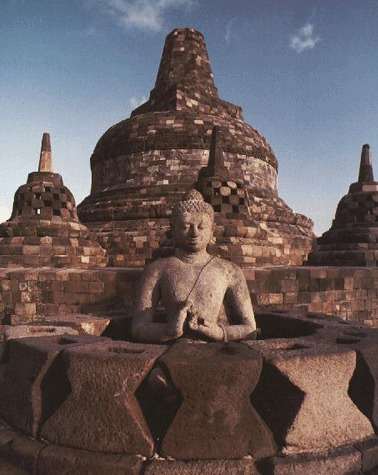

首都ジャカルタからは東南東約400kmに所在し、巨大なムラピ火山などの山々に囲まれた平原の中央にある直径約500mの天然の丘に盛土をした上に、安山岩や粘板岩を積み上げてつくられた世界最大級の仏教寺院。一番下に一辺が約115mの屈折した方形の基壇があり、その上に基壇と相似形をなし、やはり屈折した5層の方形壇、さらにその上に3層の円形壇があり、全体で9層の階段ピラミッド状の構造となっている。この構造は、仏教における三界(無色界、色界、俗界)をあらわしていると考えられている。円壇にはストゥーバ(仏塔)が設置され、その中に仏像が安置されている。ストゥーパとは、釈迦の遺骨や遺物などをおさめた建造物である。

断面図 上から見たボロブドール(中心が大ストゥーバ)

入場券売り場 15ドル/人 入場券 入場案内人 入口から見たボロブドール

背景にある大ストゥーバは窓が無い 3段目のストゥーバの窓は正方形で「安定した心」を表す

1、2段目のストゥーバには菱形の窓があり、「歪んだ心」を表し中には仏像がある ストゥーバの中にある仏像の薬指に触ると願い事がかなう

階段の側にある蛇 方形壇のコーナーにある飾り 階段の側に狛犬らしきもの 方形壇の下にある仏像とレリーフ

レリーフで仏教にまつわるストーリーが表現されている

最下壇の地面から見上げた側面 背後にある公園から見上げた全体

パウォン寺院

パウォン寺院は、シャイレンドラ王朝のインドラ王 (782-812) の墓であり遺骨の灰が納められたと言われている。ブロブドール寺院と同じく、基壇、体躯部、頭部の三部構成である。その基壇に施された彫刻や、入り口に配置されたカーラ・マカラのレリーフは良く出来ている。

こじんまりとしているが立派な3壇構成 壁にあるレリーフもきれいに保存されている 右の彫刻は守り神カーラ

ムンドゥック寺院

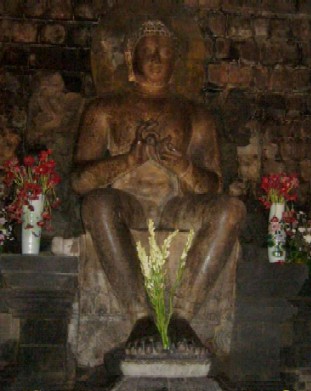

8世紀後半から9世紀前半に建立された仏教寺院で、周囲にはどの寺院にもある仏教に関するレリーフに加えて釈迦三尊像の彫刻もある。内部には釈迦三尊像が安置されていて、こちらはきれいに保存され、今でも仏教徒が参拝に来るそうだ。

3壇構造は同じである 釈迦三尊像が安置されている ジョグジャカルタでは最大のガジュマルの木

食事内容

インドネシア独特の料理と言うものはあまり感じられず、日本人向けの味に合わせた中華料理が主だった。果物は豊富で色んなものが出てくるが最後に出てきたドリアンは臭いがきついと思っていたがそれほどでも無く、一方果物の王様と言われるほど美味しいものでもなかった。

インドネシア料理

中華料理

ジャワ料理 中華料理

インドネシア料理(ラーメン) インドネシア料理 ドリアン

変ったもの

飾り

街中でよく見かける飾りでバナナの葉や椰子の葉で出来ている。お祭りなどに道路に向かって飾り付けるが、仙台の七夕祭りを思い出す。

動物

イモリ カタツムリ アヒル にわとり

お店と売り子

別名千円おばさんと言って、観光地では色んなものをしつこく売りに来る。例えば帽子、バッグ、葉書、お面、寺院のミニチュアなどを1000円でどうかという。いらないと言うと2個で1000円と値下げする。それでもいらないと言うと急に3個千円にする。それを繰り返し最後にバスに乗る手前まで来ると5個まで増えている。不思議な価格であるが、アジア、アフリカなどの国に行くと必ず存在し、意外と面白い買い物が出来る。

別名千円おばさんと言って、観光地では色んなものをしつこく売りに来る。例えば帽子、バッグ、葉書、お面、寺院のミニチュアなどを1000円でどうかという。いらないと言うと2個で1000円と値下げする。それでもいらないと言うと急に3個千円にする。それを繰り返し最後にバスに乗る手前まで来ると5個まで増えている。不思議な価格であるが、アジア、アフリカなどの国に行くと必ず存在し、意外と面白い買い物が出来る。

モニュメントと街中風景

りんごの形を集めて銅像 線路脇の道路で販売する自転車 藁で作った動物を路上で販売

果物

釈迦フルーツ 民家の庭にあるバナナ 木の幹に寄生する植物 ジャックフルーツ

石像 どれも名前は分からないし持っている効能も不明

知っ得く情報

1.両替はインドネシア国内で行うほうがレートは良い。日本国内でしないこと

単位はルピア 日本円に換算するときはゼロを2個取る 5万ルピア=500円

日本円で千円札は遺跡などの物売りで使えるが品質を確認して購入すること

2.トイレはホテルやレストランで済ませる。街中のガソリンスタンドなどでは有料で1000ルピア

3.乾期と言えども笠は必需品。特にスコールには注意

4.水はレストランで提供されるものも飲まないほうが良い。

5.現地日本語ガイドは日本語が達者である。しかしよく聞いていないと理解できないことが多い

6.食事内容は意外と平気で食べれる。(日本人に合わせたものばかり出しているともいえるが)

7.テロが数年前にあったので、ホテルの警備は厳重。チェックインには飛行機と同じ検査を受ける

夜間ホテルから出ることは止めた方が良い。スケジュール的にもホテルに帰着する時間は10時頃。

8.空港税は国内線でも毎回必要であるため現地通貨ルピアは必要なだけ必ず残しておくこと

ドルや円では支払えない

<世界メニューへ>