2008年1月17日〜21日 5日間

2008年1月17日〜21日 5日間

1日目 成田発11:00 日本航空 471便 デリー着 17:30

時差3時間半 所要時間:10時間

2日目 ジャイプール アンベール城、ハワ・マハール、天文台、シティ・パレス

3日目 アグラ アグラ城、ファテプール・シクリ、タージマハール

4日目 デリー フマユーン廟、クトゥブミナール、ラージガード、インド門

レッドフォート、大統領官邸

デリー発19:50 日本航空 472便

5日目 成田着 6時10分 所要時間:6時間20分

今回の旅行は出発からちょっとした問題発生。というのは朝起きて外を見ると雪景色だ!!!(内心ここは大津かと思ってしまった)

朝から晴れるという前日の天気予報が、とんでもない状況。成田の駐車場は予約済みであるため、我が家の周辺だけかもと思って車で出発しようと思ったが、集合が9時と余裕があり、途中で事故になったらそれまでだから6時発のバス(タクシーは朝7時以降でないと営業しないのを確認済み)と電車で行くことにした。

空港11時発JAL471便は昨夜からの雪のため機体に積雪があり、放水による除雪作業をしていた。

空港11時発JAL471便は昨夜からの雪のため機体に積雪があり、放水による除雪作業をしていた。

航路は中国を横断して進むため、冬の強い偏西風で流され、行きは時速750Kmと遅く10時間かかる。しかし帰りは時速1150Kmで6時間20分と速い。帰りは疲れているので時間が短くなるのは大歓迎だ。

単純計算で偏西風の速さは約200Km近い。

通常ヨーロッパ行きは850〜900Kmだから妥当な値かもしれない。

ジャイブール

デリーからジャイプールまで車で約5時間。街中を車で走っていて最初に驚くのは、道路を通行しているのは車だけではないこと。サイクルリクシャー、リクシャーワーラー、自転車、牛の行列、ラクダが曳く車、馬が曳く馬車、犬、猿、孔雀などで人の横断は絶え間ない。信号は少なく車はものすごいスピードで走る。動物たちは車社会になじんでいて側を通ってもまったく驚かないし、当然自分が優先だからいつでも横断、人がそれをうまく避けて通行する。車の運転は前を見て隙間を探し、そこに割り込んでいくためのクラクションが鳴り響く、この原理で交差点も遠慮していると通過できない。乗用車も日本製は左右にドアーミラーがついているが、インド製は買ったときから左側がついていない(左側通行で法律違反でもないし、左側後ろは見ないので必要でもないらしい。日本製の車で左ドアーミラーをたたんだり、外しているのが多い)

左右にラクダが曳く車 その間を自動車 |

道の端には露店があり、周囲には野良牛がたむろ |

ラクダが高速道路を走る |

サイクルリクシャー(タクシー) |

リクシャーワーラー(タクシー) |

馬車(人や荷物) |

城までの急な坂を登る ジープ乗り場からの全景 |

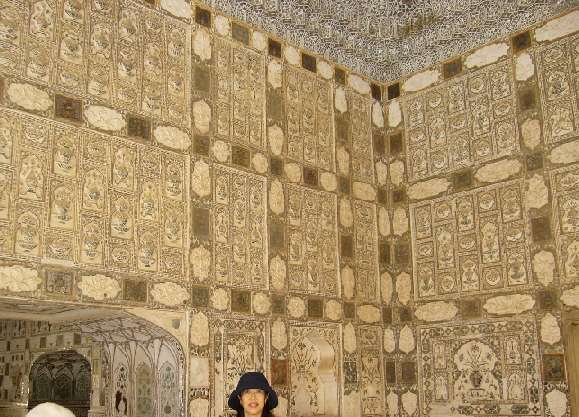

勝利の間 |

一般謁見の間 |

ガネーシャ門 |

|

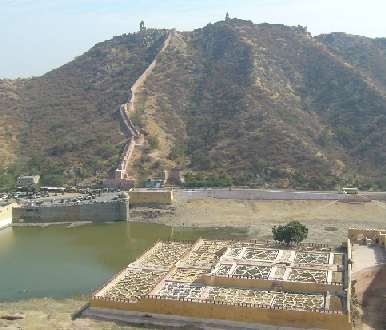

庭から見たジャイガール要塞 |

城内の建物は砂岩を使った細かな彫刻が施されている。中でも勝利の間には鏡をちりばめた幾何学模様が綺麗で鏡の間とも呼ばれている。屋上からはやはり幾何学模様の庭園や池、それに山上に造られた要塞などに囲まれている様子が見渡せる。

ハワ・マハール

![]()

彫刻を施したテラスが大通りに面してびっしりと並ぶ、非常に奥行きの狭いピンク色の不思議な建物である。昔宮廷の女性たちは夫以外の男性に顔を見られてはいけなかったので、この窓から町を見下ろしバザールやパレードの様子を見るために造られた。

窓は手前に張り出して、裏側は何もないように見える。いかにも風の通りがよさそうな建物で風の宮殿とも呼ばれている。

![]()

ここから少し離れた街中にも似たような建物があるが、1階部分はお店のようで中味はよく分からない

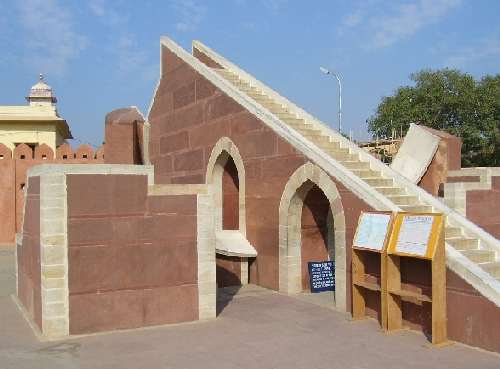

天文台

ジャイプールの町を造ったマハーラージャ、ジャン・スィン2世は天文学にも興味を持っていて、各地に天文台を築いたが、ここジャイプールのものは最大で天体の観測儀の数が多い。世界最大の日時計、星座や生年月日からの運勢などを知る装置が多数保存されている。

北・南半球での太陽の位置測定 |

惑星や星の位置を測定 後ろに見える足場は2秒を計れる日時計 |

20秒単位で計れる日時計 |

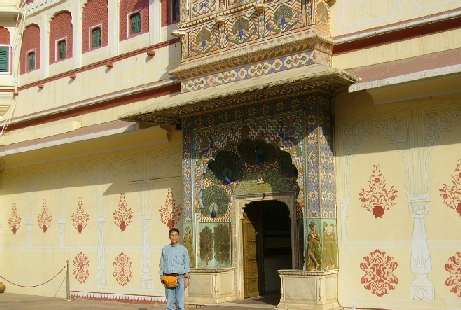

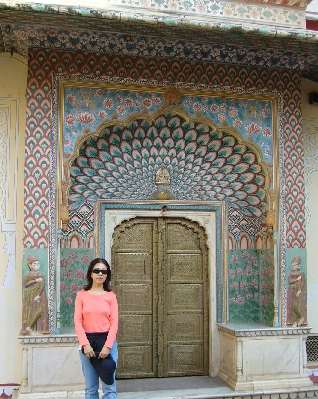

シティ・パレス

1726年にマハーラージャにより建設され、綺麗な装飾が目立つ、ジャイプール中心にある7階建ての建物。ここは現在もマハーラージャの住居になっていて、一部が博物館に使用されている。入場料の半分は国に、残りはマハーラージャに渡される。博物館には歴代のマハーラージャたちが使用していた金糸の衣類や、宮中で使用された楽器など、さらに刀などの武器も展示されている。博物館からラジェンドラ門を通り、貴賓謁見の間には巨大な銀の壷が2個置かれている。この壷は1902年マハーラージャがイギリスに旅行するとき、ガンジス川の水を入れて持参し毎日沐浴をしていたとか。とにかく大きくギネスブックにも登録されている世界一大きな銀製品である。

シティパレス入口 |

ラジェンド門 |

|

|

クジャクの扉 |

チャンドラ・マハル |

貴賓謁見の間入口 |

銀の壷 |

テキスタイルの展示館 |

アグラ

デリーからヤムナー川に沿って200Km南東に下がった地方都市。16世紀半ばムガル帝国第3代皇帝が首都を置き、デリーに首都が移るまでの1世紀足らずの短い期間繁栄した。

デリーからヤムナー川に沿って200Km南東に下がった地方都市。16世紀半ばムガル帝国第3代皇帝が首都を置き、デリーに首都が移るまでの1世紀足らずの短い期間繁栄した。

ジャイプールから車で約5時間、この間有料道路や高速道路と呼ばれる道を走る。でも現在拡張工事中だったり1車線の先頭をラクダや牛が通り追い越せない、とても高速道路とは思えない。途中では朝霧が立ちこめ景色がはっきりしないが、デリー市内の強烈なスモッグではなさそう。所々に高い煙突が立ち、先からは煙が出ている。これはレンガ工場だそうだ。

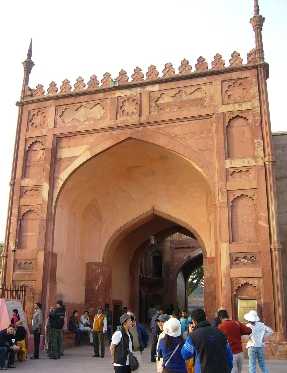

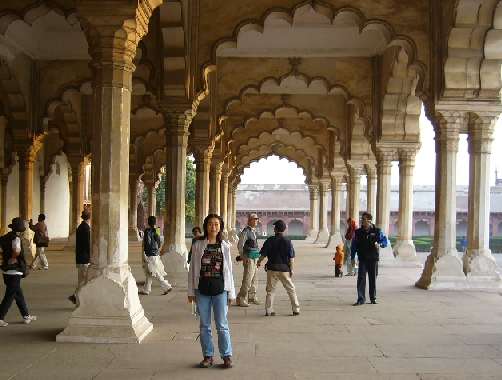

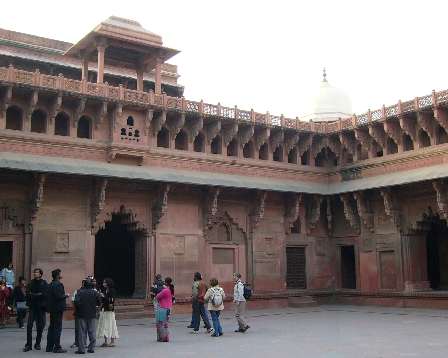

アグラ城

1565年第三大皇帝アクバルによって建設され、その後3代に渡って皇帝のお城になった。城壁に囲まれた城内には会議場、宮殿などがそれぞれの皇帝によって建設され、現在も残っている。第5代皇帝シャー・ジャハーンは息子に謀反を起こされ、このアグラ城に幽閉された。そのアグラ城の屋上からは遠くに自分の造ったタージマハルを見ながら生涯を閉じた。

|

アマル・スィン門 |

城壁で囲まれた入口 |

貴賓謁見の間 |

一般謁見の間 |

|

|

呪われの塔からタージマハルを望む |

ジャハーン・ギール宮殿 |

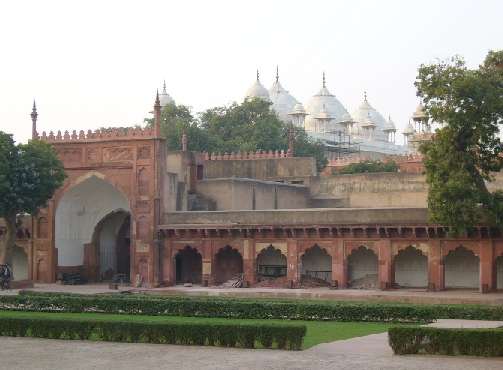

ファテブール・シクリ

ムガル帝国第3代皇帝アクバルは世継ぎに恵まれず、いろんな聖者に頼ったが、この地に住む聖者の予言で男子を授かり1571年に遷都した。しかし水不足と暑さのためにわずか14年しかここに住むことが出来なかった。イスラム様式のアーチやドームを多く使用せず、砂岩で木造建築のような構造にした形は仏教やヒンズー教の石窟寺院によく見られる様式である。

パンチ・マハル

列柱に支えられた階段状の5層の吹き抜けからなる建物。中庭には十字形の方眼が刻まれているが、これはハーレムの女性たちを駒に

見立てたチェスを王が楽しむための施設である。

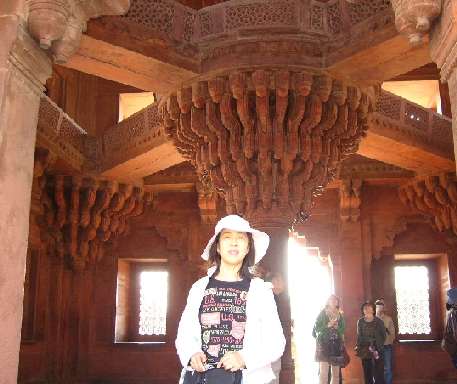

貴賓謁見の間

吹き抜けの室内の中央には房状の彫刻が施された巨大な柱がある。ここに設置されている玉座から王は貴賓たちを迎えた。

パンチ・マハル |

貴賓謁見の間 |

パンチ・マハル横の中庭 |

貴賓謁見の間にある房状の柱 |

宝物殿前の回廊 |

|

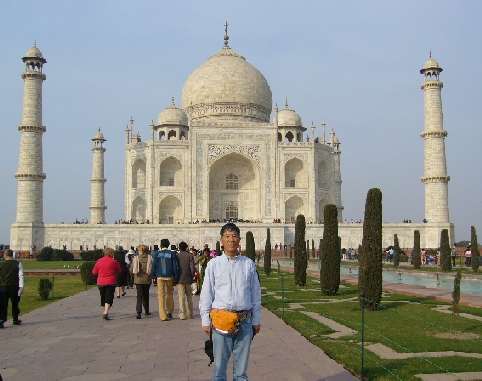

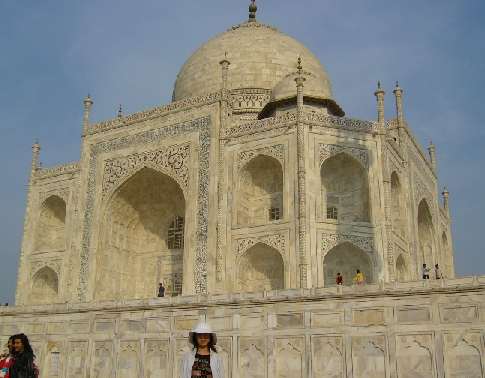

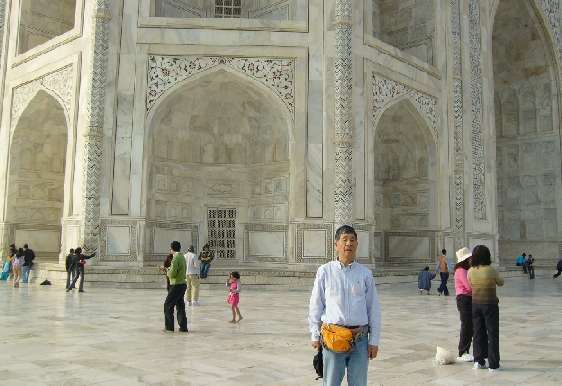

タージマハル

ムガル帝国第5代マハラジャのシャー・ジャーハンが、1631年に他界した最愛の妻のために築いた霊廟。2万人という多くの技術者と労働者を使い、22年間の歳月をかけてヤムナー川のほとりに建設された。高さ67m、一辺が95mの基壇、四隅の高さ43mの尖塔で構成され、霊廟内には妻のムムターズ・マハルと後に死んだシャー・ジャハーンが安置されている。

ムガル帝国第5代マハラジャのシャー・ジャーハンが、1631年に他界した最愛の妻のために築いた霊廟。2万人という多くの技術者と労働者を使い、22年間の歳月をかけてヤムナー川のほとりに建設された。高さ67m、一辺が95mの基壇、四隅の高さ43mの尖塔で構成され、霊廟内には妻のムムターズ・マハルと後に死んだシャー・ジャハーンが安置されている。

周囲には何もないためか、その大きさは入口の正門を入ったときに実感しないぐらいである。しかし噴水のある庭園を進んで近づくにつれ、白大理石で出来ている左右対称な建物の大きさに圧倒される。周囲に立つ4本のミナレットはイスラム教で、通常礼拝の呼びかけに使われるが、ここタージマハルでは装飾の意味合いが強く4本が左右対称に配置された。

シャー・ジャハーンはヤムナー川の対岸に同じ形をした黒大理石の建物を作る計画であったが、息子によりアグラ城に幽閉されその夢も達成することなく7年後にその生涯を閉じた。

ここを見学するときはセキュリティが厳しく、持ち込めないものには携帯電話、たばこ、ライター、マッチ、アメ、ガム、食べ物、電卓、予備の電池などがあってそれらはすべて没収されるので注意が必要。また基壇に上るときは靴を脱ぐか、靴カバーを履かなければならない。すべて世界遺産保存のためだ。

正門 |

正門を抜けた直後 |

左側にあるモスク |

中央のドーム |

タージマハルから見た正門 |

基壇から見た側壁 |

タージマハルのドームをつまむ |

ヤムナー川 |

広い基壇とタージマハル |

デリー

アグラより約5時間の車移動。今回の旅行は毎日が午前中移動で午後観光というスケジュールのため、車窓からの景色を眺めると一面菜の花が咲いている季節。相変わらず道路は狭く、舗装も平坦ではないので、バスの揺れが激しい。例によってラクダ、牛、馬車、犬、孔雀などを追い越しながら猛スピードで走る、さらに片側1車線だから対向車が目の前に近づいていても平気で対向車線にはみ出して追い越す、対向車のほうが道の端に避けてくれるのは慣れたとはいえ日本では考えられないくらい怖い。

デリーまでの途中では道路わきで露店が並び、牛や猿たちと仲良く生活している風景が見える。また牛をはじめ動物たちが大切にされている様子も伺える。

フマユーン廟

フマユーン廟

1563年ムガル朝第2代皇帝の妃がフマユーン皇帝のために作った廟で、後のタージ・マハルに影響を与えた。白大理石のドームや赤砂岩に白い大理石をはめ込んだ壁など色のコントラストが美しい。

建物の中中央に置かれた大理石の棺は仮のもので、本当の遺体はこの棺の真下に安置されている。入口の門をくぐると広い庭があり、そこにはたくさんのリスが生息していて、あまり人に驚くことなく寄ってくる。

入口の門 |

正面 |

棺 |

クトゥブミナール

ニューデリーの郊外15Kmのところに高く塔がそびえている。根元部分が14.5mの直径で5層からなり、下側3層は赤砂岩、その上に大理石、最上部はまた砂岩という構成、途中の外壁にはコーランの文句を図案化した彫刻が施されている。

ニューデリーの郊外15Kmのところに高く塔がそびえている。根元部分が14.5mの直径で5層からなり、下側3層は赤砂岩、その上に大理石、最上部はまた砂岩という構成、途中の外壁にはコーランの文句を図案化した彫刻が施されている。

現在の高さは72.5mで、以前100mの高さがあったけれど飛行機がぶつかりこの高さになった。4層目の大理石はそのときに修復された結果で、写真では傾いているように見えるがまっすぐに立っている。奴隷王朝のスルタンがヒンドゥー教徒に対する勝利を記念して建築したもので、モスクとして礼拝を呼びかけるのにも使われた。塔の周囲にあるドームはヒンドゥー寺院を破壊して造られたインド初のモスクで、所々にガネーシャ像が残っている。

またこの中庭に高さ7mの鉄柱が立っている。これは4世紀ごろに造られたとされているが、現在でも錆びていないのは、鉄の純度が100%に近いためとされている。この鉄柱を背にして立ち、手を後ろ側にまわして両手が触ることが出来れば願い事がかなうとされている。しかし出来た人はいまだにひとりもいないそうだ。

コーランの文句を図形化した |

拡大 アーチの下にある鉄柱 |

ガネーシャ象が残る柱 |

| ラージガード 建国の父マハトマ・ガンジーは、1948年1月30日に暗殺されたが、このラージガートで火葬され遺灰はガンジス川に流された。そのマハトマ・ガンジーの慰霊碑のある公園。 当日は建国記念日準備のため立ち入りが禁止されていたので中に入ることは出来なかった。門の近くでは兵隊さんが銃を持って警備しているので、とりあえず門の外から慰霊碑のある方向を写す。 |

|

|

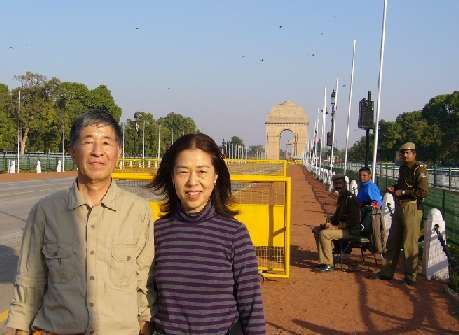

| インド門 こちらも建国記念日の準備で立ち入り禁止、遠くから人気のない門を眺めた。 第一次世界大戦で戦死した兵士を弔うために建設された門。高さ42mの門の内側には数万人の戦死した兵士の名前が刻まれている。 |

|

|

| レッドフォート 1939年アグラからデリーに都を移した第5代皇帝シャー・ジャハーンによって築かれた。残念ながらここも建国記念日の準備で閉鎖されていて入れなかった。外観を道路からの撮影しか出来なかった。 |

|

大統領官邸

大統領官邸や国会議事堂、大使館などが集まっている地域は建国記念行事の準備でほとんど観光できない。来る日が悪かったようである。周辺を車で通っていると今までの街中と違って道幅は広いし、どういうわけか車が少ない。ラクダや馬車、牛がいないのである。でも裸馬に乗って走っている人もいてびっくり。

裸馬に乗ってバイクの後ろを走っている |

国会議事堂の前は車が少ない |

周辺の公園は綺麗に整備されている |

国会議事堂はなぜか円形 |

大統領官邸 |

|

知っ得情報

| 料理 インドといえばカレー。出てくる料理は形が変わってもほとんどカレーといえる。ネットや本などから得られる情報によれば日本人の体にはなじまないので、食べる量を少なくしないと香辛料が蓄積され4日目ごろからお腹を壊すらしい。 下痢を起こさないためにも、飲み水は日本から持参したもの、万一に備えてレトルトのおかゆにご飯、出てくる料理の香辛料を少なくしようと、お肉からカレー汁をスプーンで取り除き食べるようにした。当然食べるものがなくなるのでナンとご飯ばかり食べていたように思う。生野菜、カットフルーツ、水道水は厳禁、必ず火の通った料理のみ食べる。お陰で3日間は無事通過。 しかしちょっとした気の緩みと安心感から帰りの飛行機の機内食を食べてしまった。これが失敗であった。機内食と言えどもインドの食材に現地で調理されたことを忘れていたのである。見事家についてから下痢を起こした。 |

インド風中華 |

ゆで卵で変わったのに出会った。 ゆで卵で変わったのに出会った。黄味が2個入っているのが多い こと、しかも黄色が薄いのである。 朝食はいつもバイキングだし内容はどこでもほとんど同じと言える。ここでも火の通ったゆで卵、おかゆ、焼いたベーコン、焼いたソーセージ、バナナ、紅茶などで小食に徹した。 代表的なカレー |

カレーのバイキング |

動物達 動物達象はタクシーとして、馬とラクダは荷車で荷物や人を運ぶ仕事をしているが、牛は仕事もせずただうろうろしている野良牛が多く、時には集団で飼い主に連れられていることもある。中には6歳ぐらいの子供が400Kg近い牛の手綱をもって散歩している姿も見かける。 猿は街中の公園で生活したり、世界遺産の建物をねぐらにしている。犬はもっぱら人のそばでのんびりと暮らしている。インドではどんな動物でも大切にされていて食べ物も不足しないのだろう。 |

|

|

|

|

|

| お土産 インドで産出する大理石や砂岩を使った民芸品がいろんな形に変わってお土産として売られている。多いのは穴の開いた象、ガネーシャ像など。また大理石の板に貝殻などで色を変え、小片モザイクを貼り付けた絵。紅茶、更紗、宝石などもあるが案内される土産店はいずれも高価。 これらのお土産は結構高いもので、どうやら日本人の足元を見ての値段設定らしい。実際は言い値の30%引きは当たり前、50%引きでも迷うほど。使用できる紙幣はルピー(約3円=1ルピー)、米ドル、日本円など。 |

|

|

20ルピー  100ルピー |

|

|

| 街中風景 公園では多くの男たちが何かをしているわけでもなくたむろしている 道路わきでは路上生活者か、ただ一点を見つめている?。売っている内容が分からない露店 車道横の木陰で散髪の営業中 大理石を加工している職人 |

|

|

|

|

|

| 税金 インドは州制のため、車で州を越えて走るときには州境で税金を支払う必要がある。そのために道路わきに簡単な納税事務所があって、そこで納税する。 民族舞踊 頭に壷を載せてぐるぐる回って踊り、その壷を1個づつ上に乗せて増やしていく。うまいものだが、翌日車で移動中に道路工事に出会ったとき、みんな頭にかごを載せ、そこに土を入れて運んでいるではないか。この技術の基礎はここにあった |

|

|

|

その他

1.インドの観光にはパスポートの有効残期間が6ヶ月以上、観光ビザ、入国カード、出国カードがいる

2.両替は空港、ホテルなどで可能。現地ガイドもやってくれる。気をつけないといけないのは破れたり、角が欠けている紙幣は使用できない。

3.水には気をつけて。ホテルには1人あたり毎日500mlを準備してくれる。

4.1月は乾期で雨は降らない。観光には最適。気温は朝夕10度以下、昼には29度と気温差が激しいので重ね着で調節が出来るように。

5.観光地での物売りはほんとうにしつこい、買わないときはきっぱりとNOという

6.幼い子供の物乞いには気の毒だけれど目をあわさないように。一度あげると数人から逃げるのに大変

7.親切な人とチップは切りはなせないので覚悟して接しないと不当な金額の要求をされることがある。

8.デリーなどの大都市は車の排気ガスによるスモッグが激しく、しかも交通ルールに慣れないので道路横断はよほど注意しないと事故にあう。

<世界旅行メニュー>